コロナ禍が他疾患の診療に与えた影響の詳細を明らかに

東京大学は4月25日、国内の26施設のデータを含む2017年1月~2020年11月までの診療データベースを用いて、コロナ禍の他疾患の診療に対する影響を俯瞰的に評価した結果を発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の山口聡子特任准教授、岡田啓特任助教、山内敏正教授、南学正臣教授、門脇孝名誉教授(虎の門病院院長)らの研究グループによるもの。研究成果は、「BMJ Open」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

コロナ禍が他疾患への診療に与えた影響が甚大であることは、世界中から報告されている。世界各国で入院や外来件数の著減が見られ、肺炎、喘息、慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患や、急性心筋梗塞、脳卒中、心不全などの循環器疾患の件数が減少したことが報告されている。海外では、がんの診断の遅れのみならず、すでに診断されたがんの治療の遅れが報告されており、2型糖尿病などの慢性疾患についても、診断や治療の遅れが報告されている。これらの影響の原因としては、感染対策や行動変容による罹患数の減少、患者側の受診控え、医療機関側の逼迫による受け入れ困難や相対的に緊急性の低い検査・治療の延期など、複合的な要因が考えられるが、その詳細はまだ明らかになっていない。

日本では、欧米諸国と比較すると、新型コロナウイルスの感染者数や死亡者数は少なく、厳しいロックダウンも実施されなかったが、社会的な影響は甚大であり、他疾患の診療においても大きな影響があったことが報告されているが、その全体像は明らかになっていなかった。

最も大きな減少が見られたのは2020年5月で、特に小児科では入院65%、外来51%減少

MDV社の診療データベースのうち、日本国内の匿名化された26の医療機関を2017年1月~2020年11月の間に受診した78万5,495人の患者を対象に、2020年の月別の入院、外来、処方、処置等の件数をコロナ禍前(2019年または2017~2019年の平均)と比較した。

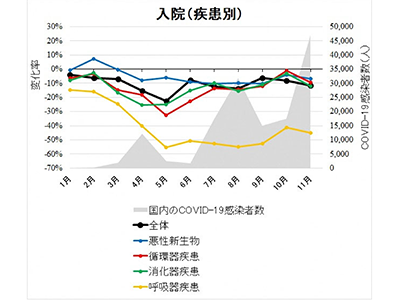

その結果、入院、外来ともに最も大きな減少が見られたのは2020年5月で、入院は27%、外来は22%減少しており、特に小児科では入院65%、外来51%と大きな減少が見られた。

緊急性の低い検査や治療が減少した一方、化学療法や透析療法はほとんど変化なし

疾患別でみると、呼吸器疾患の入院が最も減少しており、16歳未満の肺炎(新型コロナウイルス肺炎を除く)、16歳以上の肺炎、気管支喘息はそれぞれ、94%、43%、80%減少していた。胆石症や狭心症などの入院については、予定外入院に比べて予定入院が大きく減少しており、相対的に緊急性の低い検査や治療が延期された可能性が考えられた。

内視鏡検査や外来リハビリも30%以上の減少が見られた。一方で、悪性新生物の入院は比較的影響が小さく、化学療法や透析治療についてはほとんど減少が見られなかった。糖尿病などの慢性疾患の処方については、処方頻度の低下と1回あたりの処方日数の増加がみられたという。

受診件数の減少の原因について詳しく調査し、長期的な影響も評価する予定

今回の研究では、コロナ禍の他疾患の診療に対する影響を俯瞰的に評価した結果、広範囲で大きな影響が見られた。

「今後、このような受診件数の減少の原因について詳しく調査を行い、コロナ禍の初期の受診件数の減少が長期的にどのような影響をもたらすのかを評価するとともに、2020年12月以降の影響についても評価していく予定」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学医学部附属病院 プレス発表