難治性の統合失調症とされていた人の中に「脳炎」として治療可能な一群が存在

東京医科歯科大学は4月20日、統合失調症患者の一部にシナプス分子NCAM1に対するこれまでに報告のない自己抗体が存在することを発見したと発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科精神行動医科学分野の塩飽裕紀助教と髙橋英彦教授の研究グループによるもの。研究成果は、「Cell Reports Medicine」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

統合失調症は幻覚・妄想などの陽性症状、うつや感情の平板化などの陰性症状、認知機能の低下などを呈し、約100人に1人が発症する比較的頻度の高い精神疾患。現在の治療薬は統合失調症のドパミン病態に対するもので、ドパミン受容体の阻害薬やそれに類するものが主体だ。一方で、これらの薬物では十分に治療効果が得られない場合も少なくなく、薬物療法が無効であったり、一部の症状が残存したりすることがしばしばある。そのため、十分な社会復帰ができないこともあり、さらなる病態解明と治療法の開発が必要だ。

統合失調症は遺伝学的にも症候学的にも多種多様で、さまざまな病態背景を持った患者がいると考えられている。しかし、どの患者がどのようなタイプの病態を持つのかを判定するバイオマーカーが十分に開発されていないことも大きな研究課題だった。

2007年にシナプス分子のNMDA受容体に対する自己抗体が脳炎患者から発見され、この脳炎は「抗NMDA受容体抗体脳炎」と名付けられた。日本でも「8年越しの花嫁」という映画で取り上げられた。この脳炎は、統合失調症と似た幻覚や妄想を呈することから、統合失調症と抗NMDA受容体抗体脳炎を見分けることが重要だが、抗NMDA受容体抗体が高い力価で存在するか否かが重要な鑑別のポイントとなる。この自己抗体の発見により、難治性の統合失調症とされていた人の中に、脳炎として治療可能な一群が存在することがわかってきた。

その後、脳炎に至らないまでも、抗NMDA受容体抗体が少しでも存在すれば精神症状を呈するかもしれないという概念ができ、明らかな脳炎がない統合失調症での抗NMDA受容体抗体を探索する研究が積み重ねられてきた。しかし、統合失調症とNMDA受容体以外のシナプス分子に着目した研究はほとんど行われていなかった。

統合失調症の約5%の血清・髄液中に「NCAM1」に対する新規自己抗体を発見

研究グループは、上述の概念を広げ、シナプス分子に対する新規の自己抗体が統合失調症の患者に存在し、それが病態を形成するようなものならば、その自己抗体は除去すべき治療ターゲットとなり、また、そのような治療を行うべきかを判定するバイオマーカーにもなると考えた。

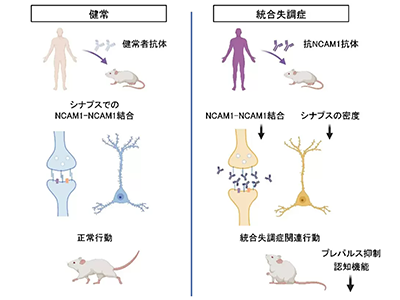

その仮説のもとに研究を行った結果、統合失調症の約5%の患者の血清・髄液中にシナプス分子「NCAM1」に対する新規自己抗体を発見した。NCAM1はシナプス前終末とシナプス後膜の両方に存在し、NCAM1同士が向かい合って結合をすることにより、シナプス結合を強固なものにしているが、統合失調症で見つかった抗NCAM1自己抗体は、この結合を阻害したという。

抗NCAM1自己抗体をマウスに投与すると統合失調症関連行動を誘発

さらに、この自己抗体が本当に統合失調症の病態を形成するかを明らかにするため、マウスの髄液中に患者から精製した自己抗体を投与したところ、NCAM1の下流のリン酸化シグナルが阻害されること、シナプスが減少すること、またプレパルス抑制の低下や認知機能低下が起こることが判明し、統合失調症でみられるシナプス変化や行動変化に該当するものが誘発されることが確認された。

統合失調症における新規治療戦略創出につながる可能性

今回の研究により、統合失調症で見つかった抗NCAM1自己抗体が、シナプス病態・精神行動病態を形成することが明らかにされた。これは、統合失調症で抗NCAM抗体が陽性だった場合、これを除去するような治療法が必要であることを示唆しており、新しい治療戦略の創出につながると考えられる。また、抗NCAM1抗体はそのような治療を試すか否かの統合失調症の異種性を検出するバイオマーカーになり得ることもわかった。

同研究では、明らかな脳炎ではない統合失調症で抗NCAM1抗体を発見したが、理論的には髄液内のこの自己抗体の量がさらに増えれば脳炎を起こす可能性がある。そのため、近い将来には統合失調症だけではなく、原因不明の脳炎の原因として、同研究で発見した抗NCAM1抗体が確認される可能性がある。

「本研究は、精神医学・神経学・免疫学がクロストークする病態を明らかにし、診断・治療につながる自己抗体を発見したと考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース