自己免疫病態を抑える制御性CD8陽性T細胞の存在が示唆されていた

神戸大学は4月6日、多発性硬化症患者の良好な経過と相関するCD8陽性T細胞の特徴と機能を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科脳神経内科学分野の千原典夫特命講師、古東秀介助教、松本理器教授らと、東京大学医学系研究科神経内科学分野の戸田達史教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Neurology Neuroimmunology&Neuroinflammation」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

免疫系は宿主の組織を守り、速やかに侵入微生物を破壊する複雑な応答を司っている。T細胞はその中心的な役割を果たし、主に他の免疫細胞を指揮するヘルパーCD4陽性T細胞と直接、病原性細胞傷害を担うキラーCD8陽性T細胞の2つに分けられる。しかしながら、宿主に対する免疫応答が組織障害を招くことがあり自己免疫疾患として知られている。多発性硬化症は中枢神経系の炎症性疾患で再発寛解を繰り返しながら徐々に神経障害が進行する難治性疾患。その病態の背景には自己免疫病態が深く関与していると考えられ、これまでCD4陽性T細胞の病原性についての研究がかなり詳細に行われ、その制御を目的とした疾患修飾薬が患者へ届けられてきた。一方で、個々の患者の症状は軽症から重症までさまざまで、治療法の異なる視神経脊髄炎との区別が難しい症例もあることから、その病状を反映した指標が求められている。脳病変には一般的にキラーT細胞として知られるCD8陽性T細胞がCD4陽性T細胞よりも多く浸潤し神経障害の程度と関連するとされる一方で、近年、多発性硬化症の動物モデルでは自己免疫病態を抑える制御性CD8陽性T細胞が報告され、注目されてきた。

PD-1陽性CD8陽性T細胞の割合が、多発性硬化症の良好な経過と相関

今回、研究グループは、免疫制御のチェックポイントとして知られる抑制性免疫補助受容体PD-1に注目し、多発性硬化症患者の末梢血や脳脊髄液におけるPD-1陽性CD8陽性T細胞と病状の関連を調べた。その結果、末梢血CD8陽性T細胞の中でPD-1陽性細胞の割合は健常対照者と比して多発性硬化症患者で低下し、インターフェロンβ治療によって回復していた。また炎症発作時の脳脊髄液において、PD-1陽性CD8陽性T細胞の割合が多い患者は少ない患者と比して急性期治療への反応性がよく、元の神経障害レベルに回復した。

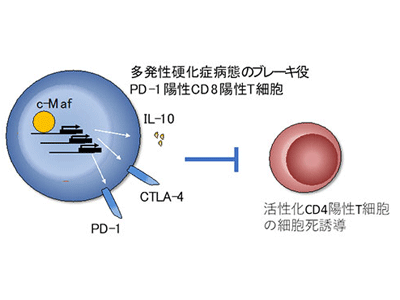

PD-1陽性CD8陽性T細胞が疾患の良好な経過と相関していたことから、この細胞亜分画が病態のブレーキ役になっている可能性を考えて、インターフェロンβ治療を受け多発性硬化症寛解期にある患者末梢血検体を用いてPD-1陽性CD8陽性T細胞の網羅的遺伝子発現解析を実施。得られたPD-1と共発現する59の遺伝子について遺伝子セット解析を行ったところ、PD-1シグナルの他、免疫抑制性サイトカインIL-10シグナル関連遺伝子セットが抽出された。また共発現遺伝子の中にはCTLA-4などの他の抑制性免疫補助受容体や、免疫制御に関わることが知られる転写因子c-Mafがあり、PD-1陽性CD8陽性T細胞の免疫制御細胞としての役割が想定された。

c-Mafの転写制御が細胞機能の鍵である可能性

興味深いことにPD-1と共発現する遺伝子群のうち実に3分の2がc-Mafの転写制御を潜在的に受けており、この細胞機能の鍵を握っていると考えられた。そこで、c-Mafを強制発現させたヒトCD8陽性T細胞を作出したところPD-1やCTLA-4の発現が高まり、IL-10の産生を促進した。実際、この細胞の培養上清を用いて、活性化CD4陽性T細胞への影響をみたところIL-10シグナル依存的にその細胞死が誘導されており、PD-1陽性CD8陽性T細胞の機能としてIL-10産生を介する免疫制御機能が明らかになった。

多発性硬化症や視神経脊髄炎はその背景に自己免疫病態があり、弱まった免疫制御機能を回復させることが真の疾患修飾治療となり得る。今回、多発性硬化症患者において個々の病状と相関するCD8陽性T細胞の免疫制御機構の一端が明らかになったことで、今後、PD-1陽性CD8陽性T細胞が視神経脊髄炎など他の免疫性神経疾患においても各患者の病状を反映する指標となる可能性がある。またPD-1と共発現する遺伝子群は免疫制御機能を回復する新たな疾患修飾薬候補を含んでおり、多発性硬化症をはじめとする免疫性神経疾患の個別化医療につながることが期待されると、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・神戸大学 研究ニュース