国内31私立大学附属病院の協力を得て、入院中の絶食状況と入院期間・転帰の関連を調査

東京女子医科大学は3月30日、経腸栄養療法は経静脈栄養に比べて退院率が向上し、死亡率も低減することがわかったと発表した。この研究は、同大病院栄養管理部 武藤友香氏を中心とする管理栄養士チーム、血液浄化療法科 花房規男准教授、小児科基幹分野長 永田智教授らと、国際医療福祉大学成田病院栄養室 浮田千絵里管理栄養士の研究グループによるもの。研究成果は、「British Journal of Nutrition」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

入院患者の栄養の方法は大きく分けると、腸を使う「経腸栄養」と、点滴などで栄養を与える「経静脈栄養」に分かれる。経腸栄養は腸を使うので、消化管の本来の働きである、腸を使っての消化・吸収が行われ、消化管免疫を刺激することができ、腸と脳との連携である腸脳相関も機能し、腸内細菌も健康を支える働きをしてくれることが期待される。これに対し、経静脈栄養では、腸を使わないことで、消化管免疫も腸脳相関も腸内細菌の働きも犠牲にしていることになる。

しかし、このような状態を続けることが、患者にどのような影響を与えることになるのかについて、科学的に調べた調査はこれまでほとんどなかった。適切な栄養管理(補給)は健康を維持するための基本であり、栄養投与経路の選択で入院患者のQOL(生活の質)及び予後に与える影響があることを知ることは大切だ。そこで研究グループは今回、同様の課題認識をもつ私立大学附属病院31施設の管理栄養士の協力を得て、長期間の絶食が入院患者の生活の質・予後に与える影響を明らかにすることを目的に調査を行った。

絶食期間が長くなるほど「在院日数延長・体重減少・血液学的パラメータ低下・死亡率上昇・自宅退院率低下」

まず、患者の在院日数、自宅退院率、死亡率を調べ、その間のBMIの変化、血液学的パラメータ、投与栄養量の実態について調査を実施。対象施設入院患者のうち、2017年7月の特定日に連続で10食以上絶食を有した患者を選択し、入院日・基準日から3か月後までの期間について、前方視的に観察研究を行った。

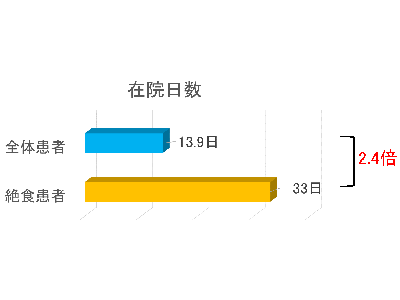

基準日の対象期間に入院していた1万4,172例の入院患者のうち、対象となる絶食患者数は770例(5.4%;中央値71歳,男:女474:296)だった。絶食患者の在院日数は33(4~387)日で、全入院患者の平均在院日数13.9日より、約2.4倍延長していた。

絶食患者の絶食期間の中央値10日未満の患者群を中期絶食群(384例)、10日以上の群を長期絶食群(386例)として比較検討を行ったところ、在院日数は、中期絶食群より長期絶食群の方が有意に延長していた(中央値21日 vs 50日, p<0.0001)。自宅退院率は、中期絶食群が長期絶食群より有意に高く(71.4% vs 36.5%; p<0.0001)、死亡率は、長期絶食群の方が有意に高いという結果だった(10.8% vs 25.8%; p<0.0001)。

長期絶食群、経静脈栄養でカロリー・タンパク質・脂質を多く摂取していたにもかかわらず予後不良

一方、1日あたりの平均投与エネルギー量、タンパク質投与量、脂肪投与量は、いずれも中期絶食群より長期絶食群の方が有意に高いものだった(いずれもp<0.0001)。中心静脈栄養の使用率は、中期絶食群より長期絶食群の方が有意に高値で(12.2% vs 62.9%: p<0.0001)、BMI、血清アルブミン値(タンパク質の一種で栄養状態の指標)、末梢血ヘモグロビン値(貧血では低下)のいずれにおいても、中期絶食群より長期絶食群の方が有意に入院時より退院時の方が低下していた。 以上のことから、入院中の絶食期間が長くなればなるほど在院日数が延長し、体重減少、血液学的パラメータが低下を示し、自宅退院率が低くなり、さらに死亡率も高くなることが証明され、最終的に患者の生活の質に深刻なダメージをあたえることが示唆された。

腸を使う経腸栄養の推進が在院人数の短縮、病院収益にも寄与する

今回の研究により、腸を使う経腸栄養を推進することで、患者の自宅退院率を向上し死亡率も低くできるなど、生活の質や予後を良くする効果があることが、実態調査で明らかにされた。在院日数の短縮は、病床の稼働率を上げ、病院収益にも寄与するため、病院としても経腸栄養を主体とした栄養方法を進めることに利点があることになる

「私立大学附属病院31施設の管理栄養士が協力して、世界的にも貴重なデータを出すことができた。研究に参加した管理栄養士とともに、課題解決に向けた取り組みを、さらに次世代に向けてステップアップしていきたいと思っている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京女子医科大学 お知らせ