確定診断に至る変異は、現状では半数ほどの患者でしか見つからない

九州大学は3月22日、遺伝性疾患との関連が知られている約4,000個の遺伝子内に、これまで知られていなかった3,942個もの原因候補変異を同定することに成功したと発表した。この研究は、同大生体防御医学研究所の須山幹太教授と同大大学院システム生命科学府の坂口愛美大学院生によるもの。研究成果は、「npj Genomic Medicine」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

遺伝性疾患は、知られているだけでも約7,000種がある。その多くは、患者数が少ない希少疾患で、いわゆる難病と呼ばれるものだ。個々の疾患の患者数は少ないが、疾患の種類が多いため、全世界では3億5千万人もの人が何らかの遺伝性疾患に罹患しているといわれている。

遺伝性疾患はゲノムの変異により発症する。特にゲノム中でタンパク質をコードしている部分やスプライス部位など、重要な機能を担っている部分を壊す変異が原因となることが多く、患者のゲノムを調べることで、これまでさまざまな遺伝性疾患について原因変異が多数同定されてきた。しかし、明らかに特定の遺伝性疾患の症状を呈する患者のゲノムを調べても、原因となる変異が見つかる確率は50%ほどしかなく、変異による確定診断の割合が低いことが問題になっていた。

余計なスプライス部位を形成することで遺伝子機能に有害となる変異を探索

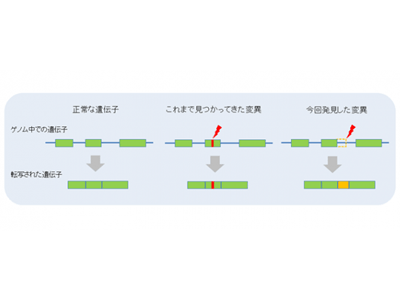

今回、研究グループは、これまでほとんど注目されてこなかった「機能を担っていないゲノム領域」に焦点を当て、そこにスプライス部位を新たに形成することで遺伝子機能に有害な影響をもたらす変異の探索を行った。これまでに知られている遺伝性疾患の原因となる遺伝子は約4,000個ある。これら全ての遺伝子を対象にすることで、特定の疾患に絞ることなく、網羅的に有害変異の探索を行った。

公共データベースに登録されている約7万人分のゲノム変異データや、AIによるスプライス部位予測法を用い、情報解析技術を駆使することで、機能を担っていないゲノム領域に余計なスプライス部位を形成。その結果、遺伝子の機能に有害な影響を及ぼすと考えられる変異を3,942個同定することに成功した。

既知の遺伝性疾患の原因変異の8%相当数を発見

その中の変異の機能について遺伝子発現データを用いて検証したところ、実際にスプライス部位を形成する有害な変異であることが確認された。今回見つけた変異の数は、これまで知られている遺伝性疾患の原因変異の数(約5万個)のおよそ8%に相当する。

今回の研究成果は、遺伝性の希少疾患の診断率向上に貢献するものになると考えられる。特に先天性代謝異常症の場合、早期に発見し、適切な治療を開始することが、その後の生活の質の向上のために重要であり、今回同定した変異は、このような疾患の診断に応用できる。また、同成果は、新たに形成されたスプライス部位を抑制するような核酸医薬品の開発による治療の可能性にもつながる。研究グループは、遺伝性疾患のさらなる診断率の向上や薬の開発に役立つ成果が得られるよう、今後も研究を進めるとしている。

▼関連リンク

・九州大学 研究成果