睡眠時間が充足していても睡眠の質が健康維持に関わるのかは不明だった

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は2月24日、朝の目覚めの時に生じる休まった感覚、すなわち「睡眠休養感」が成人の健康維持において重要であることを、米国睡眠研究資料(National Sleep Research Resource:NSRR)に含まれる疫学データを用いて明らかにしたと発表した。この研究は、NCNP精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部の栗山健一部長、吉池卓也室長、日本大学医学部精神医学系精神医学分野の鈴木正泰教授、埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科の有竹清夏准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

睡眠は体内環境を最適な状態に保つのに重要な役目を果たす。例えば、仕事が忙しく平日に十分な睡眠時間を確保できないと、時間に余裕のある休日に睡眠時間が長くなる。何時間の睡眠が健康維持に必要かは個人差も大きく、明快な答えはいまだに得られていないが、おおよそ6~9時間程度と考えられている。これは、睡眠時間の長さを主観的に評価した多くの疫学調査に基づいた結論だが、この調査法には次のような弱点がある。

1)睡眠時間と床上時間を明確に区別できない

ヒトは睡眠をとるために寝床を使うが、この寝床で過ごす時間(床上時間)のうち、一部の時間は覚醒した状態で過ごしている。多くの場合、寝付くまでに一定の時間がかかり、朝目覚めるまでに、自覚できないものも含め覚醒状態が複数回現れる。つまり、床上時間は「睡眠の機会(供給)」を示し、睡眠時間は個人の「睡眠の必要性(需要)」を示すと言い換えることができる。床上時間と睡眠時間はいずれも休息の量的な指標だが、このように意味合いが異なることから、両者を区別して評価する必要がある。

2)主観的な睡眠時間は客観的な睡眠時間としばしば一致しない

床上時間と睡眠時間はしばしば混同され、普段何時間眠っているかという質問に対して、床上時間に基づいて回答されることが少なくない。これらを別々の質問に分けて評価した場合でも、主観的に評価した睡眠時間は、脳波や活動量計を用いて客観的に測定した睡眠時間との間に、多くの場合ずれが生じることが知られている。

3)睡眠充足度が考慮されていない

客観的な睡眠時間を評価したとしても、同じ長さの睡眠時間が各個人に同等の回復効果をもたらすとは限らない。6時間の睡眠で十分な人もいれば、8時間の睡眠であっても不十分な人もいる。「睡眠休養感」はこの睡眠充足度を反映すると推測されることから、睡眠の量(睡眠時間)とともにこれを評価することで、休息と健康の関係性をより適切に理解できるようになる。

睡眠充足度の指標として「睡眠休養感」を用い、NSRRの疫学データを解析

そこで研究グループは、NSRRのうち、40歳以降の米国地域住民を対象とし、平均約11年にわたり参加者の健康状態を追跡した多施設前向きコホート研究(Sleep Heart Health Study)のデータを用いて、以下の手段で上記課題の解決に取り組んだ。

1)睡眠時間と床上時間を別々に評価した

睡眠時間と床上時間の関係性は世代により大きく異なる。働き盛りの中年世代は、社会活動に多くの時間を費やす結果として睡眠不足に陥りやすく、睡眠機会の「供給不足」の状態になりがちだ。他方で、社会参加の機会が減り時間的にゆとりが生まれる高齢世代では、加齢性に減少する睡眠の必要性に対して睡眠機会が過剰となる、「供給過多」の状態になりやすいことが知られている。このため、2つの世代を区別して睡眠と健康の関係を評価した。

2)睡眠時間を客観的に評価した

在宅睡眠ポリグラフと呼ばれる方法を用いて、参加者の自宅で睡眠時間と床上時間を客観的に測定した。客観的な睡眠時間と床上時間は、四分位範囲(25〜75パーセンタイル)を基準として長短を定義した。

3)睡眠充足度の指標として「睡眠休養感」を用いた

さらに、睡眠時間や床上時間と健康の関係が睡眠充足度にどのように影響を受けるのかを評価した。在宅睡眠ポリグラフで睡眠時間と床上時間を評価した翌朝に、睡眠により得られた休養感を5段階で評定してもらい、2/3点をカットオフとして睡眠休養感の有無を定義した。

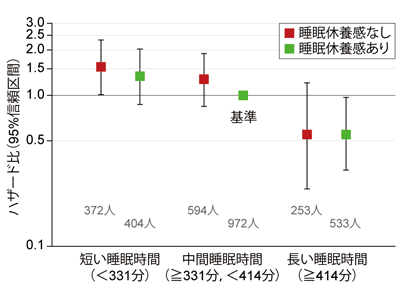

中年は睡眠休養感のない短い睡眠時間、高齢は睡眠休養感のない長い床上時間で総死亡リスク増加

その結果、睡眠休養感の有無により、世代間で睡眠と健康の関係が明確に異なることが明らかになった。

1)睡眠時間・床上時間と総死亡転帰の関係

働き盛り(中年)世代では、長い睡眠時間が将来の総死亡リスクを減少させ、短い睡眠時間が将来の総死亡リスクを増加させた。一方、高齢世代では、長い床上時間が将来の総死亡リスクを増加させた。また、いずれも、睡眠時間と総死亡リスクの間に有意な関連はなかった。

2)睡眠休養感による睡眠時間・床上時間と総死亡の関係への影響

働き盛り(中年)世代では、睡眠休養感のない短い睡眠時間は総死亡リスクを増加させ、逆に、睡眠休養感のある長い睡眠時間は総死亡リスクを減少させた。高齢世代では、睡眠休養感のない長い床上時間は総死亡リスクを増加させた。

以上の関係性は、総死亡リスクや睡眠状態に影響する既知の因子(身体疾患、死期が近いこと、抗うつ薬や睡眠薬の服用、不眠症状、レム睡眠出現率など)と独立して示された。

睡眠休養感は簡便に評価可能な睡眠指標であるため、健診や保健指導、国民健康・栄養調査といった、国民の健康を定期的に評価する場面に採用することで、国民の健康維持・増進を図る上で有用な指標となる。研究グループは、「今回の知見は米国で実施された疫学研究に基づくものであり、日本における質の高い疫学研究に基づく知見の創出が求められる」と、述べている。

▼関連リンク

・国立精神・神経医療研究センター(NCNP) トピックス