在胎週数が短い早産児ほど、ADHDなど発達障害の診断リスク「高」

京都大学は1月11日、修正齢12か月時点において、一部の早産児(在胎週数32週未満の児)では注意を切り替える機能に弱さを抱えていること、その機能が弱い児ほど、18か月時点の認知機能や社会性の発達が遅れやすく、注意の切り替えが必要な日常場面でも困難を抱えやすいことを見出したと発表した。この研究は、同大大学大学院教育学研究科の明和政子教授、同大学院医学研究科の河井昌彦病院教授、東京大学大学院教育学研究科の新屋裕太特任助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

研究グループは先行研究により、早産児と低出生体重児(以下、早産児)の認知機能や社会性発達のリスクを早期から評価し、一部の早産児では、乳児期、社会的に重要な刺激に対する注意が満期産児と比べて弱いことなどを明らかにしてきた。このような発達上の問題の背景には、注意を制御する能力が関与している可能性がある。

実際、欧米の大規模コホート研究では、在胎週数が短い早産児ほど、学齢期以降に注意に関わる問題が生じやすく、特に、注意欠如・多動症(ADHD)などの発達障害と診断されるリスクが高いことが報告されている。しかし、注意を制御する能力の弱さがすでに乳児期に確認されるのか、さらには、発達初期の注意機能が後の認知機能や社会性の発達とどのように関連するかについては、わかっていなかった。

早産児27人、満期産児25人対象、生後12か月で注意を切り替える機能を定量的に評価

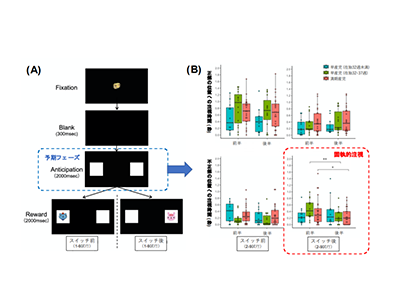

今回の研究は、早産児27人(在胎32週未満12人、在胎32~37週未満15人)、満期産児25人を対象として実施。生後12か月の時点(早産児、満期産児ともに修正齢)で、アイトラッカーを用いた「反応シフト課題」により、注意を切り替える機能を定量的に評価。この課題では、ターゲットが現れる位置(左・右)をある時点で変更(スイッチ)した際に、それ以前の位置への注意(固執的な注視)を抑制し、新しい位置に注意を切り替えることができるかを評価する。

さらに、修正齢18か月に達した時点で、「標準化された新版K式発達検査(以下、発達検査)」で認知機能や言語社会性発達を評価。また、世界で広く用いられている「乳幼児の行動のチェックリスト(ECBQ)」を保護者に回答してもらい、日常場面での注意や行動についても評価した。

在胎週数32週未満の早産児、注意を切り替える機能が弱い

研究の結果、修正齢12か月時点において、在胎32週未満で出生した早産児は、在胎32~37週未満の早産児や満期産児に比べて、以前のターゲットの位置に対する固執的注視を抑制する(注意を切り替える)機能が弱いことが判明。

修正齢18か月時点において、在胎32週未満で出生した早産児は、他の児に比べて、認知機能や社会性発達が遅く、日常場面でも「行動の抑制」に困難を抱える傾向がみられた。

機能が弱い児ほど修正齢18か月時点の認知機能や社会性の発達が遅く、注意の切り替え困難

また、修正齢12か月時点で固執的な注視を抑制する傾向が低い乳児ほど、修正齢18か月時点での認知機能や社会性発達が遅く、日常場面でも「注意の切り替え」に困難を抱える傾向がみられることがわかった。

以上の結果は、周産期に経験する環境の差異が、乳児期の注意を切り替える機能の発達に影響すること、さらに、この時期の注意を切り替える機能の弱さが、幼児期以降の認知機能や社会性発達のリスクを予測する可能性を示しているという。

注意の切り替えの弱さに関与の神経メカニズム解明が待たれる

早産児が抱える認知機能や社会性発達のリスクは、特に注意や行動を適切に制御する機能と関連することが指摘されてきた。しかし、これまでの研究は、幼児期や学齢期以降における報告がほとんどだった。今回、早産・低出生体重で出生した乳児の視線パターンを定量的に解析することにより、在胎32週未満で出生した早産児の一部では、修正齢12か月の時点ですでに注意の切り替えに弱さを抱えていることが明らかとなった。また、発達初期の注意機能の弱さが、その後の認知機能や社会性の発達の遅れ、日常場面で抱えるリスクと関連することを実証したのは今回の研究が初めてだという。

注意を適切に制御する機能は、生後、環境からの情報を経験、学習していくための礎。同研究の成果は、早産児をはじめ、発達上のリスクを抱える子どもたちの早期からの客観的評価や、それにもとづく介入支援の効果を可視化する定量的指標として、臨床現場での応用が期待される。そのためにも、注意の切り替えの弱さに関与する神経メカニズムの詳細な解明が待たれるところだとしている。

さらに、発達初期に抱える注意制御の問題が、学齢期以降に顕著となるADHD特性、認知機能や社会性、学業面のリスクとどのように関連するのかをより長期的な視点で調査していくこともきわめて重要な課題だ、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る