パーキンソン病の発症に、ドーパミン作動性神経細胞の細胞死が関与

新潟大学は11月25日、USP10タンパク質がドーパミン作動性神経細胞の細胞死を抑制することを発見したと発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科ウイルス学分野の山後淳也大学院生、垣花太一助教、藤井雅寛教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Biological Chemistry」に掲載されている。

画像はリリースより

パーキンソン病は、人口の約1,000人に1人が罹患する高頻度の神経変性疾患。高齢化に伴いパーキンソン病の患者数は増加しており、日本での患者数は12万人を超えると推定されている。しかし、パーキンソン病を完治させる治療薬は開発されていない。

パーキンソン病は、脳の黒質に存在するドーパミン作動性神経細胞の細胞死と、それに伴う運動機能の低下を特徴とする神経変性疾患である。パーキンソン病患者の脳では、黒質のドーパミン作動性神経細胞の数が減少している。ドーパミンは神経伝達物質であり、ドーパミン受容体を持つ神経細胞に作用し、運動機能などを調節する。その一方、ドーパミンは、ドーパミン作動性神経細胞の細胞死を引き起こし、パーキンソン病の発症に関与することが報告されている。しかし、ドーパミン作動性神経細胞の細胞死の分子機構については不明な点が数多く残されている。

USP10、Nrf2を活性化しドーパミン神経細胞の細胞死を抑制

研究グループは今回、USP10タンパク質が、ドーパミン作動性神経細胞の細胞死を抑制することを発見した。

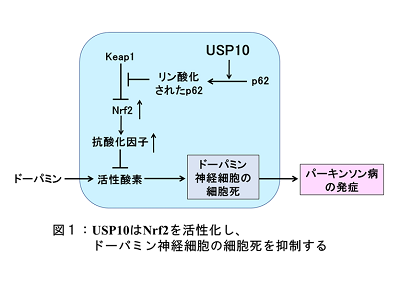

USP10の発現を低下させた神経細胞をドーパミンで処理すると、活性酸素の産生が増加し、強い細胞死が誘導された。USP10は、抗酸化タンパク質の転写活性化因子であるNrf2タンパク質を活性化することで、ドーパミンによる細胞死を抑制することがわかった。ドーパミン添加前の神経細胞では、Nrf2はKeap1タンパク質と結合し、プロテアソームで分解されている。ドーパミンを添加すると、p62がリン酸化され、このリン酸化型p62がKeap1をNrf2から遊離させ、Nrf2を活性化する。USP10は、リン酸化されたp62の量を増加させ、Nrf2を活性化させることもわかった。

今後、USP10を活性化する薬剤の開発を進める

研究グループは、USP10の活性化剤がパーキンソン病の治療薬として有望であることを明らかにした。活性酸素の過剰産生は、神経変性疾患だけでなく、がん、加齢性疾患、ウイルス性疾患などの病態にも関与している。USP10は神経細胞以外にも、多くの種類の細胞にも発現していることから、USP10による活性酸素の制御が神経変性疾患以外の多くの疾患の病態に関与している可能性が示唆された。

「今後は、USP10を活性化する薬剤の開発を進める。また、神経変性疾患以外の、活性酸素の異常産生が関与する疾患についても、USP10がどのように病態に関与しているかを解析する予定だ」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・新潟大学 プレスリリース