術前画像検査から得られるDOIと病理学的DOIの間に乖離

東京医科歯科大学は10月28日、舌がん手術標本の病理組織標本作製過程における収縮率は10.3%であることを報告するとともに、生検前に行うMRIから計測した値が、病理組織進展範囲と最も近似しているという新知見について発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野の原田浩之教授らの研究グループ、同研究科口腔放射線医学分野の倉林亨教授、口腔病理学分野の池田通教授との共同研究によるもの。研究成果は、「Scientific Reports」オンライン版に掲載されている。

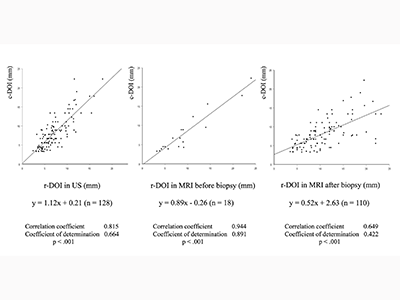

画像はリリースより

口腔がんの予後因子の1つとして、腫瘍の深達度 Depth of Invasion(DOI)が報告されている。2017年の口腔T分類(UICC第8版)には、このDOIの評価が組み込まれた。舌がんの深達度の測定には触診、CT、MRI、超音波が使用されているが、軟組織の描出に優れるMRIが有用であるとする報告を多く認める。

しかし、術前の画像検査から得られるDOIと実際の手術標本を計測して得られる病理学的DOIの間には乖離があり、画像検査によるDOIの方が大きく見積もられている。これは、病理標本を作成する際に、ホルマリン固定やその後の工程によって、手術標本が収縮するためとされている。

「臨床的DOI」に最も近似した計測値を得られるのは「生検前MRI」

今回の研究では、病理組織標本作製過程における粘膜表面から最深部までの幅径の変化として、幅径収縮率を求めた。得られた収縮率を用いて補正した病理組織学的DOIと画像検査によるDOIとの比較検討を行った。MRIは腫瘍の範囲を描出するだけでなく、加わった外科的侵襲(リンパ球浸潤などの間質反応、浮腫、血腫等)も描出することが知られている。診断のための生検による外科的侵襲によってDOIが過大評価されることが予測されたため、MRIの検査時期を生検前と生検後の2群に分けて検討した。

舌がん切除標本において、ホルマリン固定による収縮率は1.6%であり、続いて行われる病理組織標本作製過程における収縮率は8.8%であった。すなわち、病理組織標本を作成する全工程における収縮率は100−(100−1.6)×(100−8.8)/100=10.3%となった。この結果を踏まえ、病理組織学的DOIに100/89.7を乗じて得られた数値を「臨床的DOI」とした。

「臨床的DOI」とMRIおよび超音波検査の実測値と比較した結果、回帰式は超音波検査群(128例):y=1.12*x+0.21、生検前MRI群(18例):y=0.89*x−0.26、生検後MRI群(110例):y=0.52*x+2.63となり、その決定係数はそれぞれ0.815、0.944、0.649となった。これらの結果から、「臨床的DOI」に最も近似した計測値を得られる検査方法は、生検前に行うMRIであるということが明らかとなった。

ピン固定という方法および10.3%という幅径収縮率は、多くの施設の参考に

病理組織標本を作製する過程での収縮率は、標本の種類や標本作製の条件によって異なり、これまでの報告では収縮率14.7~47.5%と大きな差があった。今回の研究では標本作成条件を可及的に統一するためにホルマリン固定前に手術標本をピンで固定した。これまで手術標本をピン固定して収縮率を計測した報告はない。また、これまでの収縮率の検討は、水平的な粘膜面の縦横径を検討した報告だけであり、粘膜表面から最深部までの幅径の変化を計測した報告は、同研究が初という。

「今後、ピン固定という方法および10.3%という幅径収縮率は、多くの施設の参考になると考えられる。また、MRIにおける外科的侵襲の影響について、生検前と生検後に分けて検討した報告も過去にはない。研究で得られた結果は新規の知見であり、今後の多くの研究において礎になるものと考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース