がん化の仕組みや免疫療法の治療効果を知るため、HLAクラスI変異を解析

国立がん研究センターは10月19日、免疫チェックポイント阻害剤が有効とされるマイクロサテライト不安定性大腸がんにおいて、免疫細胞が、がん細胞を認識して攻撃する際の目印とされるHLA遺伝子が機能しなくなっていることを、ロングリードシークエンサーを用いて明らかにしたと発表した。この研究は、国立がん研究センター研究所細胞情報学分野の河津正人ユニット長(現、千葉県がんセンター研究所部長)、間野博行分野長、腫瘍免疫分野の西川博嘉分野長らの研究グループが、東京大学医学部附属病院大腸・肛門外科の石原総一郎教授、東京大学大学院新領域創成科学研究科の波江野洋特任准教授、国立国際医療研究センターゲノム医科学プロジェクトの徳永勝士戸山プロジェクト長らと共同で行ったもの。研究成果は、「Gastroenterology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

免疫チェックポイント阻害剤などの免疫療法がさまざまながんに対して有効であることが知られ期待が高まっているが、十分な治療効果が得られないケースも多くみられる。また免疫療法は一般にコストが高く、医療費の負担も心配されている。そのため、治療効果の正確な予測方法や、新たな治療法開発が求められている。

免疫細胞ががん細胞を攻撃する際の目印とされるHLAクラスI遺伝子の変異は古くから知られていた。しかし、HLAクラスI遺伝子にはさまざまなタイプがあり各個人で異なること、また各個人で最大6種類のタイプを持っていることなどから、次世代シークエンサーでの解析は困難だった。そこで研究グループは、長いDNA配列を解読できるロングリードシークエンサーを用いて、がん細胞におけるHLAクラスI遺伝子の変異を明らかにすることで、細胞が免疫の監視から逃れてがん化する仕組みの解明と、免疫療法の治療効果予測に有用なバイオマーカー同定を試みた。

112例を解析、HLA遺伝子がさまざまな形で機能しなくなっていると判明

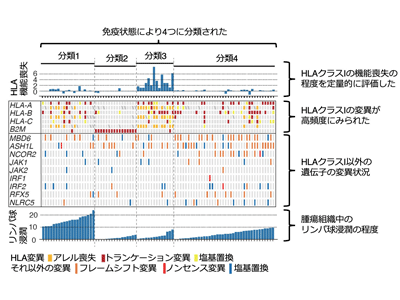

研究グループは、マイクロサテライト不安定性大腸がん112例について、ロングリードシークエンサーを用いたHLAクラスI遺伝子の完全長配列解析を実施。免疫組織化学染色による腫瘍組織中のCD8陽性Tリンパ球測定結果や、Tリンパ球のレパトア解析、次世代シークエンサーによる全エクソン解析および遺伝子発現解析、網羅的メチル化解析の結果などと合わせて、がん細胞と免疫細胞が混在する腫瘍組織の全体像の解明を試みた。

その結果、マイクロサテライト不安定性大腸がんではHLAクラスI遺伝子に機能不全をもたらす後天的変異が非常に高頻度に生じていることが明らかとなった。また、各個人が持つ6種類のHLAクラスI遺伝子のどのHLAタイプに変異が生じているのか分析し、HLAタイプごとの変異頻度とそれによる免疫状態の変化が世界で初めて明らかとなった。詳細な解析により、変異が生じたHLAの数やタイプに応じて、腫瘍組織中のリンパ球の数や免疫状態が異なることが判明。さらに、HLAクラスI遺伝子そのものの変異とは別に、HLAクラスIの発現量の低下につながるような遺伝子変異が複数同定された。

がん化過程の遺伝子変異の蓄積で、がん免疫効果が弱まると数理モデルで判明

さらに研究グループは、がん細胞が遺伝子変異によって免疫細胞の攻撃から逃れて進展していく様子を表した新規数理モデルを構築し、解析を実施。がん細胞に蓄積する遺伝子変異には、免疫細胞を活性化させ、がん細胞への攻撃を強くする効果と免疫細胞の攻撃から逃れる効果の両面があることが知られており、その複合的な効果を推測することは困難だった。今回、数理モデルを用いることで、初めは免疫活性化の効果によってがん細胞の増殖が鈍り、その後免疫逃避の効果によって増殖速度が上昇するということがわかった。また、免疫・ゲノム解析によって4つに分類された群のなかで、リンパ球浸潤が多い群と少ない群で、がんが見つかるまでの増殖の仕方が異なることを発見。これらの結果をまとめて、大腸がんが免疫の攻撃から逃れる様式が複数あり、それぞれで増殖曲線が異なることが示された。

今回の研究成果は、さらに進展させることにより、免疫療法が効きにくい患者の予測や、効果的な治療戦略の開発の推進が期待されるもの。今回、HLAクラスI変異以外にも腫瘍の免疫状態の変化をもたらす遺伝子の異常が複数同定された。研究グループは、それらの遺伝子異常により実際に治療効果予測が可能なのか、今後も検証を進める予定としており、また、子宮体がん等でも同様の解析を進め、がん種による免疫療法の感受性の違いや効果的な治療戦略の検証を進める予定だとしている。

▼関連リンク

・国立がん研究センター プレスリリース