養子免疫療法ではT細胞の刺激・増殖過程での細胞疲弊や老化が課題

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は10月13日、iPS細胞を経由して、高い増殖性を持つ細胞傷害性T細胞(キラーT細胞/CTL)クローンを作製する方法を開発したと発表した。この研究は、CiRA増殖分化機構研究部門の河合洋平研究員、金子新教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Molecular Therapy」に掲載されている。

画像はリリースより

T細胞などの免疫細胞を移植して治療する養子免疫療法が、さまざまながんやHIV/AIDSなどの慢性感染症に対して効果を発揮し、新世代の免疫療法開発が進んでいる。しかし、細胞を傷害するなどのエフェクター機能や対象となる細胞を認識する能力を保ったまま、大量のT細胞を作ることは困難だった。体外に取り出したT細胞は、増殖させる過程で細胞の疲弊や老化が避けられず、結果として治療効果も下がってしまう。また、成熟したT細胞は抗原の刺激をうけて、ナイーブT細胞(TN)から記憶幹細胞(TSCM)、中央記憶細胞(TCM)、エフェクター記憶細胞(TEM)そしてエフェクター細胞(TEMRA)へと分化していくことが重要だ。分化が進むに伴い、T細胞は細胞傷害するなどのエフェクター機能を強化するが、自己複製の能力は低下してしまう。また、T細胞を移植する場合、分化の初期段階であるTNやTSCM、TCMが優れた細胞源であるという報告もある。よって、幹細胞の状態を維持しながら機能を持ったT細胞を増やす方法が求められている。

iPS細胞技術を応用、分化マーカーを利用してiPSC-CTLの誘導に成功

iPS細胞を介してT細胞の若返りを目指す戦略はその一つの解決方法となる。これまでにiPS細胞から分化させた細胞傷害性T細胞(iPSC-CTL)が作られているが、現在の培養方法で作られたiPSC-CTLはTEMに相当する細胞だった。今回の研究では、高い増殖能力と強力なエフェクター細胞を生み出す能力をもった、初期の記憶T細胞(TSCMやTCM)へとiPSC-CTLを再分化させることで、この問題を解決することを目指した。

研究グループはまず、ナイーブ型細胞に特徴的なマーカー(CCR7)、獲得免疫の細胞に特徴的なマーカー(CD5)、自然免疫の細胞に特徴的なマーカー(CD56)、細胞障害性T細胞に特徴的なマーカー(CD8αβ)を指標に、iPS細胞から初期の記憶T細胞へと分化誘導させる方法を構築。この誘導方法で得られたiPSC-CTLについて、初期の記憶T細胞と後期の記憶T細胞に特徴づけることが知られている776種類の遺伝子の発現パターンを解析した。すると、初期の記憶T細胞であるTNやTSCM、TCMと類似性があり、より分化したTEMやTEMRAとは類似性が低いことがわかった。

高い増殖能を確認、マウスに移植で腫瘍抑制・生存率向上

次に、iPSC-CTLの増殖能力を調べた。フィーダー細胞を利用した最適化した条件で培養することで、一回の刺激で1,000倍以上に増殖し、取り分けて増殖させた細胞の各刺激後の実測数に基づいて計算したところ、10回の繰り返し刺激で1032倍以上に増やすことができた。増殖させた後のiPSC-CTLでも、元になったT細胞と同様に認識能力は残っていた。また、フィーダー細胞を使わない条件でも、6回の繰り返し刺激後の実測数に基づいて計算したところ、1015倍程度に増殖した。

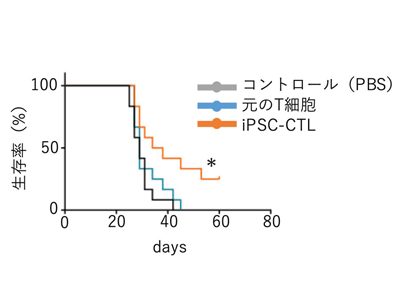

続いて、iPS-CTLあるいはiPS-CTLを作る元にしたT細胞を免疫不全マウスに移植し、体内での生存期間を調べたところ、iPSC-CTLの方が元のT細胞と比較して長期間生存していた。また、標的となる腫瘍細胞を皮下に接種したマウスに、iPSC-CTLおよび元のT細胞を移植して細胞障害活性を調べた結果、iPSC-CTLを移植したマウスではコントロールや元のT細胞を移植したマウスと比較して、がん(腫瘍)の成長を抑制し、マウスの生存率を高めた。

今回の成果により、iPS細胞から記憶細胞やエフェクター細胞を大量に作り出すことができることが明らかになった。「iPS細胞を利用することで、ゲノム編集などによる遺伝子操作をした細胞の品質管理が容易になり、養子免疫療法の新しいプラットフォームとなることが期待できる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学iPS細胞研究所 ニュース