DOR作動薬「KNT-127」、免疫調節など末梢組織での機能は?

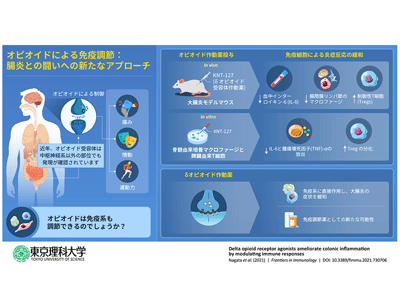

東京理科大学は9月30日、δオピオイド選択的作動薬とマウス実験系を組み合わせた解析から、オピオイドが免疫細胞の炎症反応を制御し、炎症性腸疾患を緩和する可能性を明らかにしたと発表した。この研究は、同大先進工学部生命システム工学科の西山千春教授、長田和樹氏(博士後期課程2年)、奥住あゆみ氏(研究当時)、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)の長瀬博特命教授の研究グループによるもの。研究成果は、「Frontiers in Immunology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

オピオイドは、痛み、かゆみ、感情、自律運動などのさまざまな生物学的プロセスを制御する物質であり、主に中枢神経系(CNS)での作用が着目され、研究が進んでいる。オピオイドの受容体は、δ、κ、μの3種に分類され、その中でもδオピオイド受容体(DOR)作動薬は他の受容体に作用する作動薬に比べて、副作用が少ないことで研究対象として注目されてきた。ノックアウトマウスを用いた実験では、中枢神経系のDORには抑うつ行動の抑制などの効果があることが示されている。また、in vitroの実験では、内因性のオピオイドには、モルヒネと同様に免疫細胞を調節するはたらきがあることが報告されている。

そこで今回、研究グループは、長瀬特命教授が開発したDOR作動薬であるKNT-127が、マウスの免疫細胞の炎症の制御にどのような影響を与えるかを調べた。KNT-127はDOR選択性が高く、従来のDOR作動薬よりも100倍以上の作用活性を示すのみならず、血液脳関門の透過性も従来薬よりも大幅に改善されている。そのため、これまでにKNT-127がCNSに与える影響については研究が蓄積されており、他のDOR作動薬の副作用である痙攣・カタレプシーが完全に分離されていることも判明している。しかし、末梢組織や免疫細胞への影響については、詳しいことはわかっていなかった。

IBDモデルのDSS誘導性大腸炎マウスにKNT-127投与で病態改善

研究グループは、炎症性腸疾患(IBD)の動物モデルであるデキストラン硫酸ナトリウム(DSS)誘導性大腸炎マウスを用いて、KNT-127が大腸炎に及ぼす影響を調べた。その結果、KNT-127投与マウスでは、病理学的な評価となる疾患活動性指標(DAI)の改善や、体重減少の軽減、IBDの症状である萎縮による大腸長の短縮の減少などの改善が見られた。

また、血液脳関門を通過しないKNT-127誘導体の腹腔投与でも病態改善効果が見られたこと、KNT-127の脳室内局所投与には効果がなく、脳でのオピオイド受容体などのmRNA発現に変化がなかったことなどから、こうしたKNT-127の大腸炎改善効果は、CNSへの作用に起因するものではないことが示された。IBDを発症した腸管内での細菌に対する防御機構についても、関連するmRNAの発現が増加することはなく、KNT-127は抗菌作用に影響を及ぼすものではないことが明らかになった。

KNT-127は腸や近傍組織で免疫細胞の局在と分化を調節することで大腸炎を改善

一方で、KNT-127の投与により、炎症性サイトカインIL-6や炎症マーカーであるCRPの血清中濃度が、進行期の病態において減少していることがわかった。また、病態の進行期には炎症性サイトカインの産生細胞であるマクロファージが腸間膜リンパ節で減少しており、マーカーの発現変動を踏まえるとKNT-127がマクロファージの遊走を調節している可能性が考えられた。

さらに回復期には、制御性T細胞の分化が促進されていることもわかった。In vitroの実験系を用いて直接的な影響を検証した結果、KNT-127はマクロファージに対して直接TNF-αやIL-6の産生を抑制する効果があること、さらに、制御性T細胞の分化を促進する作用があると判明。以上のことからKNT-127には、末梢組織である大腸やその近傍の組織で免疫細胞の局在と分化を調節する機能があり、大腸炎症状を改善することが示された。

免疫疾患や神経疾患の新規治療法開発につながると期待

今回の研究によって、DOR作動薬であるKNT-127は、免疫細胞を調節することによってDSS誘発性大腸炎の病理的症状を改善することが示された。これは、オピオイド系化合物が免疫調節薬として開発される新たな可能性を示すものでもある。今後、オピオイドが免疫細胞の機能や発達を調節する分子メカニズムの詳細について解明することで、他の免疫疾患に奏効するメカニズムに関する知見を得て、免疫疾患薬としての応用につなげることが期待される。

西山教授は、「近年では、脳腸相関という、ストレスが腸の健康状態を悪化させたり、逆に腸での炎症が脳の健全性に影響を及ぼしたりといった脳と腸が密接に関係し合う現象に関する研究が注目されている。引き続き詳細な解析を進めることによって、免疫系と神経系のクロストークを明らかにする基礎研究の進展と、免疫疾患や神経疾患を治療する新たなアプローチ開発につながることが期待される」と述べ、新しく発見された免疫調節機構に関する研究の発展に期待を示している。

▼関連リンク

・東京理科大学 NEWS & EVENTS