専門知識がなくても使える簡便なスクリーニングツールの開発が求められていた

東京医科歯科大学は9月27日、非接触型センサーを用いた手指動作解析と機械学習を組み合わせることにより、頚髄症を簡便にスクリーニングする方法を開発したと発表した。この研究は、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業において、同大大学院医歯学総合研究科の藤田浩二講師、慶應義塾大学理工学部の杉浦裕太准教授らの研究グループが、によるもの。研究成果は、「Spine」に掲載されている。

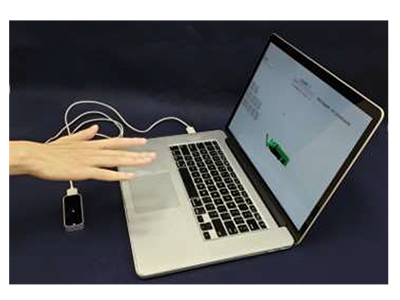

画像はリリースより

頚髄症は、症状として巧緻運動障害という手指の動かしにくさや、痙性歩行という歩行のふらつきを引き起こす。発症後は徐々に症状が進行するが、重症化すると手を用いた細かい作業がしにくく、転倒のリスクも高まり、日常生活に大きな支障をきたす。

専門医による診察やMRI検査により診断は可能だが、初期は自覚症状が乏しいことや、専門医以外では経過観察が続き診断に至らないことなどから、専門医を受診するまでに時間がかかり、症状が悪化してしまうことがある。そのため、早期診断と早期治療につながる、専門知識がなくても施行可能な簡便なスクリーニングツールの開発が望まれていた。

開発したツールで専門医の診断と同等以上の高精度を実現

研究グループは今回、頚髄症による手指動作の変化に着目した。従来の診察に10秒テストという手指の開閉を10秒間繰り返す検査があるが、同検査では、手指の開閉回数のみを計測しており、「手指の動かしにくさを手首の動きで代償する」などといった頚髄症患者特有の動作の変化には着目できていなかった。この問題に対し研究グループは、Ultraleap社のLeap Motionという、手指動作をリアルタイムで計測できるセンサーを用いることで、より詳細な変化を抽出することが可能となり、さらに機械学習を用いることで疾患有無の予測が可能になると考えた。

被験者は、ノートパソコンに接続したLeap Motionの前に座り、腕を伸ばした状態で手指の開閉動作をできる限り速く20回行う。この間の手指の動きはLeap Motionにより、リアルタイムでディスプレイ上に表示され、データとして記録される。

今回は頚髄症患者50人、頚髄症ではない被験者28人を対象とし、Leap Motionによって得られた各手指の時系列データを周波数領域に変換し、SVM(support vector machine)で機械学習を行った。最終的に、感度84%、特異度60.7%、AUC 0.85という精度の高い結果が得られた。これは、専門医が診察時に行う身体所見と同等以上の精度だという(過去の文献では、従来の10秒テストの精度は感度73%、特異度66%、AUC 0.77程度)。

センサーの装着不要、簡便・短時間で検査可能、早期発見にも有用な可能性

今回用いたLeap Motionは、従来の動作解析の分野で頻繁に使用されるモーションキャプチャなどと異なり、体に直接センサーを装着する必要がないため、簡便かつ短時間で検査が可能となる。

現在の新型コロナウイルスがまん延している環境において、非接触で検査ができることは重要だ。さらに、機械学習を使用することで、Leap Motionが記録した高次元データの解析が可能となり、高い精度が得られた。これらの点から、今回の検査は、大人数を対象としたスクリーニングに適していると考えられる。今後、同検査システムが社会実装されれば、同検査で頚髄症が疑われた場合に、専門医への早期受診を促し、専門医による早期診断、早期治療につなげるシステムを作ることが可能となる。

「最終的には、疾患の重症化による身体機能の低下、社会的損失を防ぐことを目指す。また、手指に障害が生じる他の疾患のデータを収集することで、さまざまな疾患の早期発見にも適応できる可能性があり、より幅広い医療への貢献が見込まれる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース