VR環境における知覚・運動特性は不明だった

慶應義塾大学は8月16日、心理学的に厳密な手法を用いて、没入型ヴァーチャルリアリティ(VR)環境における物体の大きさ知覚のバイアス、および仮想手を用いた物を掴む運動(到達把持運動)の特徴を明らかにしたと発表した。この研究は、同大文学部の板口典弘助教によるもの。研究成果は、「Frontiers in Virtual Reality」オンライン版に掲載されている。

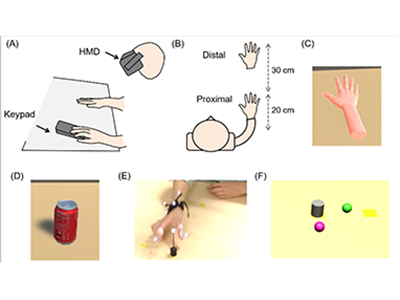

画像はリリースより

近年、VRを用いた研究やゲームが増えている。その一方で、現状のVR環境と現実環境の間には、いくつかの差や違和感が存在することも事実だ。このような差は、研究であれば結果の解釈、ゲームであれば没入感の低下などに影響を及ぼす要因となり、その特性を正確に理解した上での効果的な対策が望まれる。

VR環境の物体は、仮想手でも日常物品でも約5%小さく知覚される

今回の研究は、VR環境における「知覚」と「運動」という2つの側面における以下の問題点を解決するために行われた。(1)VR環境において、現実と網膜上で同じ大きさに設定した物体が小さく見えるといった内観は以前から報告されていたが、その研究手法や結果もバラバラで、決定的なエビデンスは得られていなかった。(2)VR環境において仮想的な手を出現させて仮想物体を操作することは楽しく、また社会的応用が望まれている技術だが、このときの手指の操作が現実環境とどのように異なるかは明らかではなかった。

同研究では、心理学的に厳密な統制および測定手法を用いて、VR環境におけるサイズ知覚と把持運動の特徴を検討するために2つの課題を実施。両課題とも、市販の没入型VR機器(Oculus Rift)を用いて行われた。

VR環境内に呈示したさまざまな大きさの物体(手・ジュースの缶)が「自身の記憶の中の物体と比較して大きいか/小さいか」を2択で判断する課題を実施した。この課題は、恒常法を用いて実施された。また、物体を呈示する位置(近位VS遠位)、仮想手と実際の手の位置の関係(一致VS不一致)、仮想手を使った物体操作運動をする経験(運動前VS運動後)という3つの要因が知覚に与える影響を検討した。実験の結果、「VR環境の物体は、それが仮想手でも日常物品でも、主観的等価点の平均値が約95%であること(約5%の過小評価)」「大きさ知覚の弁別閾の平均値は実際の大きさの約3%であること」「過小評価は検討した3つの要因すべてに影響を受けないこと」「過小評価の大きさは、参加者の手の大きさと正の相関を持つこと(相関係数0.32)」が、明らかとなった。

仮想手を用いた到達把持運動は実際に触れると4割増し、触れなければ変わらない

次に、VR環境内において、仮想手を用いてターゲット(直径1.5cm、高さ2cmの円柱)を掴む到達把持運動を実施し、その際の親指と人差し指の開き具合の変化を実験条件ごとに検討した。ターゲットの触覚FB(フィードバックありVSなし)と仮想手の形状(CGの手VS親指と人差し指の位置のみ球として呈示)という要因を操作し、計4条件(2触覚×2形状)を現実環境における到達把持運動と比較した。

実験の結果、「仮想環境条件すべてにおいて現実環境よりも運動時間が長くなること」「指の最大開き幅は触覚FBがない条件では現実環境とあまり変わらないものの、触覚FBがある場合(実際に掴める場合)には、現実環境よりも約4割(約1.5cm)も大きくなること」「全ての仮想環境において、指の開き幅がピークになるタイミングが早まること」が明らかとなった。

VRの研究や、より高い没入感・疲れないゲームの開発など、幅広い分野での応用に期待

今回の研究成果により、これまで統制された環境で測定されてこなかったVR環境における知覚と運動の特徴の一側面が明らかにされた。まず、大きさ知覚については、物体の種類に関わらず、体験者が気付く程度の大きさの過小評価バイアスの存在が確認された。そのため、VR環境への没入感を増すためには、仮想物体を実際よりも大きくすることが有効だと考えられる。また、このバイアスが自身の手の大きさと中程度の相関があったことから、個々人への最適化への応用も期待される。

さらに、到達把持運動については、仮想物体の触覚FBの有無で大きく指の開き幅が異なることが明らかとなった。家庭用機器では仮想物体には触覚FBがないことが一般的なので、指の開き幅という点では問題ない。しかし、運動時間の延長や最大開き幅のタイミングが早まることは、現実環境よりも慎重な把持になっていることを意味する。この特徴は触覚FBの付加によっても解決しなかったという。仮想物体と相互作用しやすいVR環境の構築のためには、より視覚面での技術向上が必要であることが示唆される。

「VRを用いた研究実施や、より高い没入感・より疲れないゲームの開発など、幅広い分野で応用されることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・慶応義塾大学 プレスリリース