卵巣がんでの腹水細胞診陽性は治療後再発リスク上昇、異なる患者背景での臨床的意義は?

名古屋大学は8月6日、腹水中に浮遊するがん細胞塊の存在が、多様な病態を呈する卵巣がんにおいて、患者背景にかかわらず、治療後の生命予後を著しく悪化させることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科産婦人科学の吉原雅人特任助教、芳川修久助教、梶山広明 教授、同生物統計学の江本遼特任助教、松井茂之教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

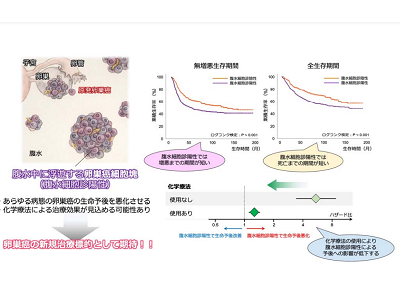

卵巣がんは婦人科領域における最も予後不良ながんの一つである。一般的ながんの進展経路である血行性、リンパ行性の転移に加えて、卵巣がんは経腹水性の転移に伴う腹膜播種という特徴的な進展様式を示す。その際に、腹水中に存在する転移の「種」となるがん細胞の塊が存在することが知られており、腹水細胞診として臨床的に広く用いられている。早期の卵巣がんにおいては、腹水中のがん細胞の塊が証明された場合(腹水細胞診陽性)、治療後の再発リスクが上昇することが判明している。

一方で、腹水中のがん細胞の塊の存在が、すでに多くの転移を伴う進行卵巣がんや、年齢(若年者や高齢者)、手術法(縮小手術や拡大手術)などの異なる患者背景において、どの程度の臨床的意義を有するのかは、これまで明らかではなかった。

研究グループはこれまでに、卵巣がんの腹膜播種における「土壌」となる腹膜と、「種」としてのがん細胞と関係性に着目して、研究活動を行ってきた。そして今回、腹水中に浮遊するがん細胞塊の存在と、多様な卵巣がんの病状における予後との関連を、大規模な患者追跡予後調査と多角的な統計学的調整手法を用いて明らかにした。

あらゆる病態の卵巣がんにおいて生命予後が悪化

研究では、同大医学部附属病院を中心とした東海卵巣腫瘍研究会による大規模患者追跡予後調査を元に、これまで東海地方で約35年に渡って集められた総計約5,000人に上る悪性卵巣腫瘍患者データを用いた。本研究の項目に該当した1,906例の卵巣がん患者の内、腹水細胞診陽性患者885例、陰性患者1,021例を後方視的に比較検討した。その際、傾向スコア逆数重み付け法という多角的な統計学的調整手法を用いることで、両群間の患者背景に生じるバイアスを可能な限り調整した。

その結果、腹水中のがん細胞塊の存在が、進行期分類におけるステージIVと粘液性がんという組織型以外のあらゆる病態の卵巣がんにおいて、生命予後を悪化させることを実証した。また、年齢区分(45歳以下、46〜64歳、65歳以上)、進行期分類(ステージI、II、III期)、組織型(漿液性がん、明細胞がん、類内膜がん、その他特殊型)、手術法(拡大手術、縮小手術)、残存腫瘍の有無、腹水量、化学療法の有無にかかわらず、腹水中のがん細胞塊の存在は患者の生命予後を悪化させることを示した。

腹水中のがん細胞塊に対する化学療法の治療効果を確認

一方で、腹水中のがん細胞塊に対して、化学療法を使用した場合の生命予後が改善する可能性を推定し、治療効果を有する可能性を確認することに成功した。これは、腹水中に浮かぶがん細胞塊を消滅させることで、卵巣がんの治療成績が向上することを示唆する結果であった。

「腹水中のがん細胞塊の存在は、卵巣がんの病状の進行を予測する因子となることに加えて、浮遊するがん細胞塊自体を治療の標的とすることにより、卵巣がんの難治性を打破する新たな治療戦略の確立が期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 プレスリリース