間葉系細胞起源の希少がん、転移機構は不明な点が多い

がん研究所は7月26日、骨肉腫細胞が血小板を利用することで肺転移を促進すること、LPAR1を標的とした薬剤が肺転移を抑制することで骨肉腫の予後改善に貢献できる可能性を実験的に示したと発表した。この研究は、がん研究会がん化学療法センター基礎研究部の高木聡研究員、片山量平部長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Oncogene」に掲載されている。

画像はリリースより

骨肉腫は、100万人に1~3人程度に発症する希少がんであり、患者の75%以上は25歳以下の小児や若年者。主に四肢の骨に発生し、組織学的・遺伝学的に多様な性質を示す間葉系細胞を起源としている。その特徴として、高率に肺転移を来すことが知られており、転移・再発臓器の90%が肺であり、肺転移が予後不良因子だ。

がんが他臓器に転移する際、がん細胞は血流中で血小板と相互作用することが知られている。がん細胞と血小板からなる凝集塊は、転移巣形成の足掛かりとなるだけでなく、血流シェアストレスや免疫細胞の攻撃からがん細胞を保護することが知られている。さらに、血小板から産生・放出される種々の増殖因子が、がん細胞の増殖を促進するだけでなく、上皮-間葉転換を誘導することで、がん細胞の運動能亢進等を通じて転移を促進する。そのため、血小板はがんの遠隔転移に重要な役割を果たしていることが、さまざまな先行研究により明らかにされてきた。しかし、骨肉腫のような間葉系細胞を起源とする希少がんの転移機構については不明な点が多く残されているため、今回の研究ではその詳細なメカニズム解明を目的に、検討を行った。

血小板放出物、骨肉腫細胞の浸潤能を亢進

最初に、骨肉腫細胞が血小板を活性化する能力を持つかどうかを調べるために、調整した血小板懸濁液に骨肉腫細胞を添加し、血小板とがん細胞からなる凝集塊の形成度を血小板凝集計で計測。その結果、低転移性の肺がん細胞株A549では凝集塊の形成が全く誘導されなかったのに対して、骨肉腫細胞では8株全てにおいて、速やかに凝集塊が形成された。このことから、骨肉腫細胞は血小板を活性化する能力が非常に高いことが明らかになった。

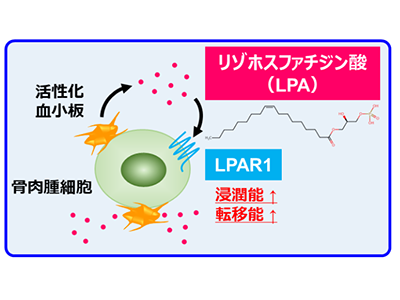

血小板の主な生理的役割は創傷治癒であることから、その内部には細胞増殖や炎症を誘引するさまざまな生理活性物質が含まれており、血小板の活性化に伴い外部へと産生・放出されることが知られている。そこで、活性化血小板から産生・放出される生理活性物質(血小板放出物)が骨肉腫細胞に与える影響を評価したところ、血小板放出物は骨肉腫細胞の浸潤能を亢進することが明らかになった。さらに、血小板放出物を熱処理した場合にも骨肉腫の浸潤能を亢進する活性が保持されたことから、耐熱性分子である脂質メディエータに着目して研究を進めたところ、この責任分子がリゾホスファチジン酸(LPA)であることが明らかになった。

LPAR1アンタゴニスト事前投与で骨肉腫細胞の早期の肺への生着を有意に抑制、マウスで

続いて、公共データベースに登録されている骨肉腫患者検体および細胞株のRNA-seqデータを再解析。その結果、骨肉腫ではLPA受容体の一つであるLPAR1が高発現している可能性が示唆された。そのため、複数の骨肉腫細胞株と骨肉腫患者由来ゼノグラフトを用いて検証を実施したところ、骨肉腫では確かにLPAR1が高発現していることが確認された。

そこで、LPAR1をノックアウトした骨肉腫細胞を樹立しその浸潤能を評価。その結果、LPAR1のノックアウトでは、血小板放出物により誘導される浸潤能の亢進が起こらなくなることがわかったという。

また、LPAR1ノックアウト骨肉腫細胞にイメージングプローブAkaLucを遺伝子導入し、その肺転移能を実験的肺転移モデルで評価。その結果、骨肉腫細胞により形成される早期の肺転移結節がLPAR1のノックアウトにより阻害されることが観察された。

最後に、LPAR1の機能を阻害するLPAR1アンタゴニストをマウスに投与し、骨肉腫の実験的肺転移に与える影響を評価。その結果、LPAR1アンタゴニストの事前投与により、骨肉腫細胞の早期の肺への生着が有意に抑制されることが示された。

臨床試験でのさらなる検討が必須

今回の研究により、LPAR1の機能を阻害する薬剤は、骨肉腫の肺転移を抑制する分子標的薬となる可能性が示唆された。

なお、LPAR1アンタゴニストは、特発性肺線維症の治療薬として現在臨床試験下にあるが、骨肉腫患者に投与した際の安全性や有効性を明らかにするためには、臨床試験によるさらなる検討が必須になる。

▼関連リンク

・がん研究所 ニュースリリース