欧米に多い食道炎に比べ、日本人に多い胃腸炎の研究は遅れが目立っている

国立成育医療研究センターは7月15日、厚労省指定難病である好酸球性消化管疾患において、症状がどのように現れるのか(自然歴)を調べる大規模調査を行ったと発表した。この研究は、同センター好酸球性消化管疾患研究室の山本真由共同研究員、永嶋早織共同研究員、野村伊知郎室長が、免疫アレルギー・感染研究部の松本健治部長、アレルギーセンターの大矢幸弘センター長らと共同で行ったもの。研究成果は、「Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice」に掲載されている。

画像はリリースより

好酸球性消化管疾患は、非即時型反応によって起きる消化管の炎症であり、炎症が起きる部位に好酸球が集まって、吐き気、嘔吐、胸の痛みなどの症状が現れる。好酸球性消化管疾患は、好酸球性食道炎と胃腸炎に分かれ、欧米では食道炎の患者が圧倒的に多く、逆に日本では胃腸炎の患者が多いことが知られている。食道炎については欧米を中心に研究が進んでいるが、胃腸炎については遅れが目立っている。このため、好酸球性胃腸炎の特徴を明らかにすべく、大規模な実態調査が求められていた。今回、研究グループは、食道炎と胃腸炎を共通の質問紙を用いて調査比較することにより、胃腸炎の特徴を明らかにしようと考え、研究を実施した。

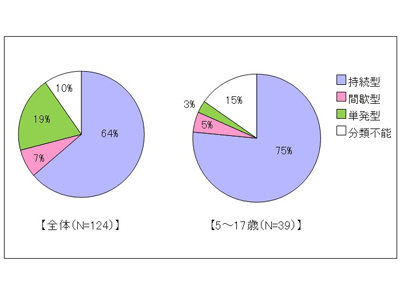

5歳~17歳の小児期発症において「持続型」が75%

実施した調査では、全国の消化管内視鏡を備えた1万の医療機関をランダムに選んでアンケートを送り、2,906の施設から、1,542名の患者について回答を得た。そのうち、厳密な診断基準を満たした、好酸球性食道炎153名、好酸球性胃腸炎151名について詳細な解析が行われた。

その結果、好酸球性食道炎の発症年齢は、欧米と同じく30~50歳代の男性に多かったが、好酸球性胃腸炎は男女差がほとんどなく、発症時期も小児期と成人期の二峰性が見られるなど、大きな違いがあった。

また、好酸球性食道炎・胃腸炎ともに、症状が継続して現れる「持続型」が全体の約65%を占めていることが判明。さらに、好酸球性胃腸炎では、5歳~17歳の小児期発症患者において「持続型」の占める割合が75%と突出して高いことも判明した。

ステロイドより副作用の少ない寛解導入維持治療の開発が重要

好酸球性胃腸炎は食道炎と比べて日常生活の制限を起こした患者が多いことがわかり、より重症であると考えられた。5歳~17歳発症の好酸球性胃腸炎患者は、70%に日常生活の制限があり、最も重症度が高いこともわかった。これらの結果から、子どもが長期間にわたり症状に悩まされている現状が浮き彫りになった。

好酸球性胃腸炎における自然歴についての研究は、これまで小規模の研究しか行われておらず、今回の調査は世界初の大規模調査となった。現時点では、好酸球性胃腸炎の治療法は経口ステロイドが大半を占めている。研究グループは、「小児期は成長発達において重要な年齢であることから、多くの患者が長期間症状に悩まされていることを考えると、より副作用の少ない寛解導入維持治療の開発が重要と考えられる」と、述べている。

▼関連リンク

・国立成育医療研究センター プレスリリース