治療抵抗性統合失調症に唯一有効なクロザピン、重篤な副作用リスクにより厳格に運用

藤田医科大学は7月7日、費用対効果分析を通じ、治療抵抗性統合失調症に用いられるクロザピンが誘発する無顆粒球症・顆粒球減少症のリスク遺伝子:HLA-B*59:01の遺伝子検査が有用であることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大の二宮光平助教、齋藤竹生講師、岩田仲生教授、大阪医科薬科大学の金沢徹文教授、理化学研究所の莚田泰誠チームリーダーらの研究グループによるもの。研究成果は、「Translational Psychiatry」に掲載されている。

画像はリリースより

統合失調症は、思春期以後に発症し、幻覚・妄想といった陽性症状、感情鈍麻・意欲の減退・社会的引きこもりなどの陰性症状、さらには認知機能障害などを特徴とする疾患。日本での統合失調症患者は70~80万人であり、その20~30%の患者が統合失調症の治療薬である一般の抗精神病薬で治療を行っても、症状の改善が少ない治療抵抗性統合失調症であると推定されている。

クロザピンは、その治療抵抗性統合失調症において有用であるとして適応が認められている唯一の薬剤。しかし無顆粒球症・顆粒球減少症という、場合によっては重篤にもなる副作用も持ち合わせており、その副作用を未然に防ぐために決められたスケジュールで採血を行い、厳しい中止基準を毎回クリアしなければクロザピンの内服継続は許されない。また、一度でも基準に引っ掛かると、直ちに内服中止となり、以後再投与のハードルも高くなってしまうと

いう側面もある。これは、薬の副作用で死亡する患者を出さないための必要なシステムではあるが、非常に煩雑であることに加え、精神科医が処方するための心理的抑制がかかること、無顆粒球症・顆粒球減少症による処方中止があり得ることなどから、本来受けるべき、あるいは継続できるはずであったクロザピンの恩恵を受けられない現状にあるといえる。

無顆粒球症・顆粒球減少症リスク遺伝子HLA-B*59:01、事前検査の有用性を検討

一方、より安全に使用できるように副作用に対する薬理遺伝学・薬理ゲノム学的研究がなされ、日本人を対象とした研究でHLA-B*59:01にクロザピンの重篤な副作用であるクロザピン誘発性無顆粒球症・顆粒球減少症と有意な関連があることを同グループは報告している。今回の研究は、リスク遺伝子であるHLA-B*59:01の臨床的有用性に関し、費用対効果分析を用いて証明することを目的として実施された。

その背景として、まず押さえておく必要があるのは、HLA-B*59:01の頻度が2~3%と高くはないこと、またクロザピン誘発性無顆粒球症・顆粒球減少症の発症頻度が全体で5.44%と比較的まれな副作用であるということだ。これは、臨床応用のための指標である感度(副作用が発現した人において、検査で陽性と判断される割合)が24%と低いことや、陽性的中率(検査で陽性と判断されたものの中で、真に副作用を有する割合)が32.3%と低いことと関係し、「陽性であればクロザピンは使わない」といったようなスクリーニング検査として使用できないことにつながっている。もし検査が陽性となった患者全員に投与しないということになれば、本来ならばクロザピン誘発性無顆粒球症・顆粒球減少症の副作用を被ることなくクロザピン治療を継続できるはずの患者たちがクロザピンの恩恵を受けることができなくなってしまうことになる。

もちろん、陽性となった患者群では約3分の1がクロザピン誘発性無顆粒球症・顆粒球減少症を発症する可能性があることは事実であるため、投与を行う際に重点的に注意を払うべきハイリスク群であるという事前情報をもたらす検査としては使用可能であるともいえる。研究グループは、その情報(ハイリスク患者の同定)をもとにクロザピン誘発性無顆粒球症・顆粒球減少症を発症させないように、精神科医が細やかにクロザピンの処方を行うことで、クロザピンを継続して内服できる患者を増やせるのではないかと考えた。この想定、「無顆粒球症より軽症である顆粒球減少症の30%を未然に防ぐ」は証明されているわけではないが、実臨床のもとでは十分可能であると考え、研究グループは実際の処方データなどを用いて費用対効果分析から遺伝子検査がどれだけ有用であるか検討した。

費用対効果分析で遺伝子検査は臨床上有用と判明

費用対効果分析とは新しい医療行為が既存医療行為と比べて一定の効果があると考えられる場合に、実際に追加費用と、治療効果をさまざまなシミュレーションモデルを用いて分析する手法。追加費用に見合った効果があるかどうかを検討するために費用がいくらかかるか、効果がどれだけあるかをシミュレーションで具体的な数字にしていく。

効果の指標としては、「生活の質(QOL)」を反映する質調整生存年(以下QALY:質問紙EQ-5Dでスコア化された効用値を生存年数で重み付けした数値)があり、この「QALYを増加させる(すなわちQOLを増加させる)ためのコストはいくらか?」という観点から算出される。費用対効果分析では、実際の保険点数などから算出された医療費とQALYの比率から算出される指標、増分費用効果比(以下ICER)を使用し評価が行われた。日本ではICERが約500万円以下であれば増加費用に見合った効果が新しい治療にあると評価される。

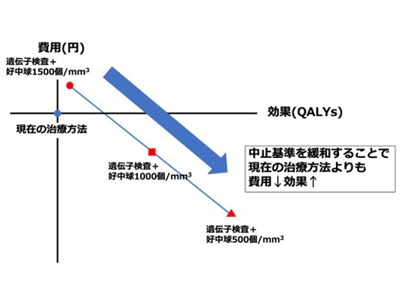

研究グループは、分析期間を10年とし(10年間クロザピン治療を継続したと仮定)、現在行われているクロザピン治療の方法(従来治療群)と、遺伝子検査を行いクロザピン誘発性無顆粒球症・顆粒球減少症ハイリスク患者の事前情報を得た状態での治療方法(HLA事前検査群)をシミュレーションして、それぞれ費用と効果を算出。その結果、費用の差は8,511円ほどHLA事前検査群が高いが、10年あたりのQALYの差は0.00309ほどHLA事前検査群が高いという結果となった。その差の比率から計算されるICERは275万3,295円、すなわち、有用とされる閾値である500万円を大きく下回ることがわかり、遺伝子検査が有用であることがわかった。

また無顆粒球症・顆粒球減少症のために中止する顆粒球の中止基準は、従来治療群では1,500個/mm3以下と定義されている。この基準を緩めることでも顆粒球減少症の絶対数を減少させることができ、精神科医の心理的抵抗を減弱させることが可能だ。そこで、この基準値を1,000個/mm3、500個/mm3と、より緩い場合においてHLA事前検査が有用であるかどうかのシミュレーションを実施。その結果、従来治療群に比べて、例えば中止基準を1,000個/mm3以下としてHLA事前検査を実施する治療群の方が、明確に費用対効果が高い(効果も高く、費用も安い)ことが判明した。これは、中止基準を緩和することでクロザピンの恩恵を受けることができる患者が増え、結果的に費用も少なくなることを反映していると考えられる結果。究極的に言えば、中止基準を500個/mm3以下にすることが最も費用対効果が良い方法だと言えるという。

副作用による治療中止の減少、クロザピンの恩恵を受ける患者の増加につながる

今回の結果は、遺伝子検査を事前に実施し、ハイリスク患者を把握することで無顆粒球症・顆粒球減少症の進展を一定程度防げることができるという前提ではあるが(臨床感覚では十分可能であると思われる)、費用の増加分に対して、今までクロザピンの内服を中止せざるを得なかった患者の多くがクロザピンを継続することで生まれるQOLの増加が十分であることが示された。すなわち、仮定した遺伝子検査を臨床応用することは、安全性を確保しながらも、治療効果のある患者に適切にクロザピンを投与し続けるということが可能となる、効果的な手段であることを示している。また、実臨床の中では、クロザピンを使用している間に、中止基準に引っ掛かってしまい、極めて高い治療効果を認めているのにもかかわらず、治療の中断、再投与もできなくなってしまう事例が多く存在している。その場合は病状が急激に悪化することがほとんどだが、遺伝子検査を施行することによって、その悲劇を減らすことができるメリットも考えられる。

2021年6月3日よりクロザピンの添付文書改訂により、採血の運用手順が一部緩和された。研究グループは、「クロザピンの処方増加に対し、この改訂は極めて重要だが、さらに多くの患者にクロザピンの恩恵を感じてもらうためには、今回研究で提示したように、遺伝子検査を実装することにより安全を担保しながら中止基準の緩和を検討していくことがクロザピンの処方増加のカギとなると考える」と、述べている。

▼関連リンク

・藤田医科大学 プレスリリース