治療目標として粘膜の腸上皮細胞の組織学的治癒が提唱されている

東京医科歯科大学は7月5日、炎症性腸疾患(IBD)における腸上皮再生不良・機能異常の原因がテロメア長の短縮によることを突き止めたと発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科消化器病態学分野の土屋輝一郎非常勤講師(筑波大学医学医療系教授)と渡辺翔非常勤講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Crohn’s and Colitis」にオンライン先行公開として掲載されている。

画像はリリースより

IBDは粘膜の炎症と上皮障害による難治性の潰瘍が主な病因で、特に潰瘍性大腸炎は日本で患者が急増している難治性疾患(指定難病)。長い罹病期間により再燃と寛解を繰り返すが、寛解を維持するためには炎症を鎮めるだけでなく、粘膜の潰瘍を治癒させることが必要だ。

さらに炎症を抑制して潰瘍を治癒しても粘膜自体の異常が残ることが指摘されており、腸内細菌などが体内へ侵入することに対する防御機能が落ちていることなどによる再燃の危険性が示唆されている。腸上皮細胞を正常化し、粘膜防御機能を維持することが再燃の予防になることが示唆されているが、その原因は不明だった。

こうした背景により、これまで炎症を抑制する治療薬が多く開発されているが、治療目標は炎症を抑制するだけでなく粘膜の腸上皮細胞の構造異常まで正常化する組織学的治癒が提唱されている。しかし、粘膜の腸上皮細胞の再生や正常化に直接効果のある治療薬はいまだ開発されていない。

ヒト体外潰瘍性大腸炎モデルと患者由来オルガノイドでテロメア長短縮を確認

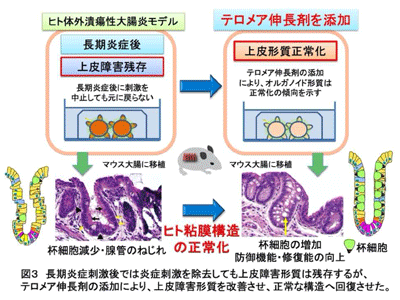

これまで研究グループでは、長期の炎症が大腸上皮細胞の形質を変化させ、大腸の機能低下や発がんのリスクになることを明らかにしてきたが、その原因となる因子は不明だった。そこで、IBDと同じ腸内環境を再現するために、ヒト大腸上皮オルガノイドを1年以上にわたり炎症刺激して同一人物由来の細胞から人工的にIBD様の腸上皮オルガノイド細胞を作成し、ヒト体外潰瘍性大腸炎モデルとして報告してきた。

今回、研究グループは、ヒト体外潰瘍性大腸炎モデルの解析により、大腸上皮オルガノイドではテロメア長が炎症刺激の経過に伴い短縮することを初めて発見。潰瘍性大腸炎患者検体由来腸上皮オルガノイドにおいても、テロメア長が正常腸上皮オルガノイドよりも短いことを確認した。

テロメア短縮剤でIBD形質獲得、テロメア伸長剤で正常化を確認

正常大腸オルガノイドにテロメア短縮剤のみを添加すると、杯細胞形質の抑制や細胞障害などIBD形質を獲得した。一方、IBD様大腸オルガノイドにテロメア伸長剤を添加すると、炎症環境においても上皮幹細胞が増加し、細胞増殖を認めるのみならず、杯細胞形質を誘導した。さらにこれを免疫不全マウス大腸へ移植すると、生着率の向上と杯細胞増加を伴う正常なヒト大腸腺管を構築した。

新たな治療薬候補、5年後の実用化を目指す

今回の研究では、テロメア短縮が腸上皮細胞の炎症による不可逆性の変化に重要な役割を果たしていることが明らかとなり、テロメア伸長剤が炎症を抑制するだけでは改善しない上皮異常を回復させることが発見された。すなわち、この候補薬剤は既存の治療薬の標的とは全く異なり、上皮細胞の正常化、粘膜再生効果が期待できる。研究グループは、「同薬剤は難治性潰瘍の修復や長い寛解期間の維持など、IBDに対する予後の改善が見込まれるため、5年後を目処とした実用化を目指す」と、述べている。

▼関連リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース