患者マクロファージの異常を定義し、抗TNF治療でこの異常が修正されるかを検証

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は6月25日、ブラウ症候群患者の末梢リンパ球およびヒトiPS細胞を用いて、自己炎症反応が起きるメカニズム、抗TNF抗体治療の有効性を明らかにしたと発表した。この研究は、CiRA臨床応用研究部門齋藤潤研究室の北川瑶子研究員、川崎ゆり研究員、齋藤潤准教授ら、鹿児島大学病院、関西医科大学、京都大学大学院医学研究科の研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Allergy and Clinical Immunology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

指定難病であるブラウ症候群は、NOD2遺伝子の変異により引き起こされる単発性の自己炎症性疾患。典型的な患者では、4歳までに皮膚病変が発症し、その後、目や関節にも病変が現れる。これらの病変が進行すると、失明や関節拘縮などの重篤な合併症を引き起こし、患者の生活の質を著しく悪化させることになる。ブラウ症候群の治療法として、これまで副腎皮質ステロイドなどの非特異的な免疫抑制療法が使われてきたが、その効果は限定的であり、重篤な合併症のリスクも生じる。近年、TNF、IL-6、IL-1などのサイトカインを標的とした抗体治療が試されており、特に抗TNF抗体は長期的な有効性が報告されている。しかし、その薬理学的メカニズムは不明であり、細胞表現型を調べ、有効性を評価する必要があった。

そこで、今回研究グループはブラウ症候群患者のマクロファージにおける表現型異常を定義し、抗TNF治療によりこの異常が修正されるかを検証した。

ブラウ症候群患者由来マクロファージ、IFNγ刺激依存的に自己炎症反応惹起

CiRA齋藤潤研究室では、先行研究により、ブラウ症候群患者のiPS細胞から誘導したミエロイド細胞株を用いて、IFNγ刺激がブラウ症候群で観察される炎症性サイトカインの過剰産生に寄与することを明らかにした。この研究に引き続き、今回の研究ではブラウ症候群患者の末梢血単球に由来するマクロファージの特徴を調査した。

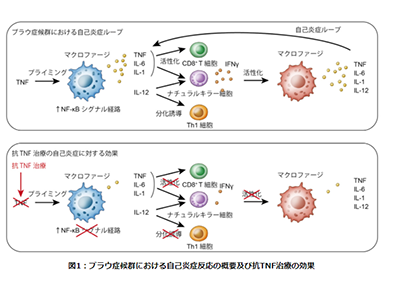

その結果、未治療のブラウ症候群患者由来のマクロファージでは、IFNγ刺激がサイトカインの異常発現の前提条件であることを確認。また、未刺激の状態ですでにNF-κBシグナル経路が活性化していることが、IFNγ刺激依存的なサイトカイン産生異常に寄与する可能性が考えられた。

抗TNF抗体治療により異常改善、マクロファージのNF-κB経路活性化が一因

一方、抗TNF治療により、上記で示したブラウ症候群に伴う異常が修正されることが明らかになった。トランスクリプトーム解析では、抗TNF治療を受けたブラウ症候群患者のマクロファージは健常人由来のマクロファージと似たプロファイルを示した。

同一の環境下で分化させたマクロファージのプロファイルを比較するため、健常人およびブラウ患者由来iPS細胞からマクロファージを分化させ、表現型を調査。その結果、IFNγ依存的なサイトカイン産生異常が認められた。そこで、未治療、治療中の患者末梢血由来マクロファージとiPS細胞由来マクロファージの遺伝子を比較したところ、どちらもIFNγ刺激に対して類似した応答を示すことがわかった。

解析を進めると、IFNγ刺激に対して過剰なサイトカイン産生が起こる場合には共通して、刺激前にNF-κBシグナル経路が活性化していることが判明。これらの結果により、マクロファージがTNFなどの炎症性サイトカインに事前にさらされ、NF-κBシグナル経路が活性化することが、ブラウ症候群の症状を引き起こす一つの要因であると考えられる。

ブラウ症候群の治療法選択や新規治療薬開発に役立つと期待

今回の研究では、ブラウ症候群患者の末梢血由来マクロファージおよび疾患特異的iPS細胞を用い、自己炎症反応の誘導にNF-κBシグナル経路の活性化とIFNγ刺激が重要であることを示した。また、近年有効な治療法として使用されている抗TNF抗体は、マクロファージにおけるNF-κBシグナル経路の活性化を抑えることで、炎症反応を惹起するいき値を下げ、IFNγ刺激存在下でも自己炎症ループの誘導を防ぐと考えられた。

同研究により、ブラウ症候群の自己炎症のメカニズム理解が可能になったほか、抗TNF療法の妥当性が証明された。従って、この成果は、ブラウ症候群の治療法選択や今後の新規治療薬開発に役立つと期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学iPS細胞研究所(CiRA) プレスリリース