治療後早期の抗アセチルコリン受容体抗体価減少率を調査

千葉大学は5月11日、重症筋無力症の治療後の早期に抗アセチルコリン受容体抗体価減少率を調べることで、治療後の経過(予後)を予測できることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究院脳神経内科学の桑原聡教授、医学部附属病院脳神経内科の鵜沢顕之助教、大学院医学薬学府の小島雄太特別研究学生(京都府立医科大学大学院医学研究科脳神経内科学博士課程4年生)ら、京都府立医科大学大学院医学研究科脳神経内科学の水野敏樹教授、能登祐一学内講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry」にオンライン掲載されている。

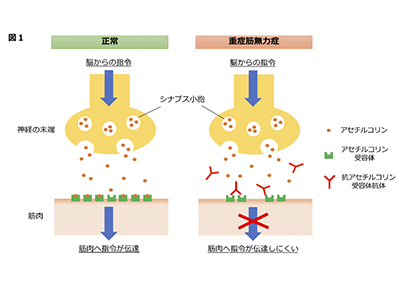

画像はリリースより

重症筋無力症は、抗アセチルコリン受容体抗体などの病原性自己抗体により神経と筋肉の接合部に異常をきたし、筋力低下を起こす自己免疫疾患。複視や眼瞼下垂といった眼筋症状および四肢の筋力低下、嚥下障害、呼吸障害などの全身症状が易疲労性(疲れやすさ)を伴って現れるのが特徴だ。厚生労働省の定める指定難病の一つで、患者数は国内に約2万9,000人(2018年)とされている。

重症筋無力症は、抗体の産生を抑えるステロイドを始めとした免疫治療の発展によりその生命予後が著しく改善されてきたが、長期的に完全寛解(内服薬を用いなくても症状が無い状態)に達するのは日本の重症筋無力症患者のうち10%以下であり、多くの患者はステロイドの長期内服を余儀なくされる。また、重症筋無力症の症状が軽微でも、ステロイド長期内服によるさまざまな副作用が生活の質を低下させることが知られている。しかし、重症筋無力症において予後の予測や治療法の選択に有用で臨床現場で使える指標は乏しいのが現状だ。

重症筋無力症患者53人、治療前後の抗体価減少率から検討

重症筋無力症では血液中の血清の約85%に抗アセチルコリン受容体抗体が検出されるため、臨床現場において診断もしくは治療経過のモニタリングを目的として抗アセチルコリン受容体抗体価が測定されている。今回の研究では、重症筋無力症患者53人における治療前後(治療後は治療開始から100日以内に測定)の抗アセチルコリン受容体抗体価の比較から算出した抗体価減少率で、予後が予測できないか検討した。予後の指標は、重症筋無力症の一般的な治療目標である軽微症状(Minimal manifestation:MM)の達成率を用いた。

その結果、抗アセチルコリン受容体抗体減少率が0.64%/日より高い群では、低い群と比較して治療開始1年後のMM達成率が有意に高く、より早期にMMを達成していることが明らかになった。

対象となった患者の92%がステロイドによる治療を受けていたが、抗アセチルコリン受容体抗体価の減少率が高い人ほど治療1年後の予後が良好で、ステロイド内服量も少ないことがわかったという。この結果から、抗アセチルコリン受容体抗体価の減少率はステロイド治療への反応性を反映し、重症筋無力症の治療予後を予測する有用なマーカーとなりうると考えられるとしている。

治療反応性予測で患者に合ったステロイド用量調整がしやすくなる可能性

重症筋無力症の治療では、ステロイド長期使用による副作用やステロイドが効果を示さない症例の存在が問題となっている。臨床現場で日常的に測定できる抗アセチルコリン受容体抗体価の減少率から予後や治療反応性を予測することができれば、その患者に合ったステロイドの用量調整がしやすくなり、免疫抑制剤やガンマグロブリン、血液浄化療法といったステロイド以外の治療を併用する判断がしやすくなると考えられる。

この新規指標を用いた治療法の最適化により重症筋無力症患者の予後や生活の質の改善が期待できる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・千葉大学 プレスリリース