特徴的な身体所見をもたないIBMFSは診断が困難

名古屋大学は5月10日、小児骨髄不全症133人に対して次世代シーケンサーを用いた網羅的遺伝子解析とテロメア長の測定を行い、テロメア長の測定が遺伝性骨髄不全症の診断に有用であることを報告したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科小児科学の高橋義行教授、村松秀城講師、成田敦助教、三輪田俊介大学院生らの研究グループによるもの。研究成果は、「Haematologica」に掲載されている。

画像はリリースより

骨髄不全症は、骨髄の中で血液が作られなくなるために、血液中の白血球、赤血球、血小板のすべてが減少する疾患。生まれつき遺伝子に異常のある遺伝性骨髄不全症(IBMFS)と、自己免疫的な原因によって起こる後天性再生不良性貧血(AA)に分けられる。IBMFSは小児期の骨髄不全症の5~30%を占め、遺伝性角化不全症(DC)、Fanconi貧血(FA)、Diamond-Blackfan貧血(DBA)、Shwachman-Diamond症候群(SDS)などが含まれる。IBMFSは特徴的な身体の奇形や所見を呈することが多く、それらの症状を手がかりに臨床診断がなされるが、特徴的な所見をもたない場合にはその診断は困難だ。

近年、遺伝子解析の進歩により特徴的な所見をもたない患者においても、次世代シーケンサーを用いた網羅的遺伝子解析によりIBMFSの診断がなされるようになった。テロメアはDNAの分解や修復から染色体を保護する役割を担っており、老化とともに短縮することから加齢性変化を示すマーカーとされている。IBMFSのうち、DCはテロメアに関連する遺伝子の異常が原因であり、テロメア長の著明な短縮が特徴だ。一方で、DC以外のIBMFSや後天性AAにおいても、テロメア長が短くなることが報告されているが、IBMFSと後天性AAのテロメア長を直接比較した研究はこれまでになかった。

DC以外も含めIBMFSは後天性AAよりもテロメア長が有意に短縮

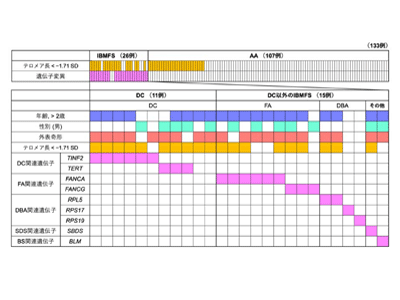

今回、研究グループは、133例の小児骨髄不全症患者に次世代シーケンサーを用いた網羅的遺伝子解析を実施。26例をIBMFS、107例を後天性AAと診断した。IBMFS 26例の内訳はDC 11例、FA 9例、DBA 4例、SDS 1例、Bloom症候群 1例だった。

Flow-FISH法を用いて全患者のテロメア長を測定したところ、133例の全体におけるテロメア長の中央値は-0.96SD(範囲-5.73~+4.00SD)だった。疾患ごとのテロメア長の中央値を比較すると、DCでは-3.50SD(範囲-5.73~+0.83 SD) 、DC以外のIBMFSでは-1.89SD(範囲-4.74~+2.05SD)、後天性AAでは-0.84SD(範囲-4.27~+4.00SD)であり、DCおよびDC以外のIBMFSは後天性AAよりもテロメア長が有意に短縮していることがわかった。

区別に最適なテロメア長の基準値は「-1.71SD」

また、統計学的解析を用いてIBMFSと後天性AAを区別するのに最適なテロメア長の基準値(-1.71SD)を算出した。この基準値を用いたところ、DCの91%、DC以外のIBMFSの60%でテロメア長は基準値である-1.71SDよりも短縮していることがわかった。一方で、後天性AA患者でテロメア長の短縮している比率は23%と低頻度であったことから、テロメア長の測定はDCのみならずDC以外のIBMFSの診断においても有用な補助的ツールになりうると考えられた。

今回の研究により、骨髄不全症患者のテロメア長を測定することは、DCの診断のみでなく、DC以外のIBMFSのスクリーニング検査としての役割も果たすことが期待される。「テロメア長の短い骨髄不全症の患者に対して次世代シーケンサーを用いた網羅的遺伝子解析を行うことで、IBMFSをより確実に診断することができる可能性がある」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 プレスリリース