創薬困難な現状の打開につながる「臨床エビデンスに基づく創薬」

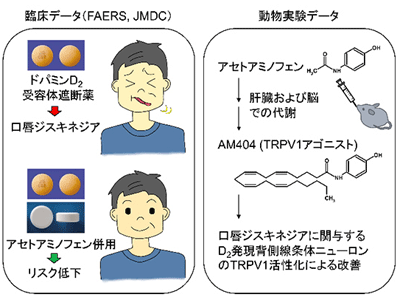

京都大学は4月16日、統合失調症治療薬の長期使用で起こる口唇ジスキネジアという副作用が、解熱鎮痛薬であるアセトアミノフェンの併用によって抑えられることをヒト副作用データベースと診療報酬請求記録(レセプト)の臨床ビッグデータ解析を用いて発見したと発表した。この研究は、同大薬学研究科の金子周司教授、長岡巧樹博士課程学生らの研究グループによるもの。研究成果は、「JCI Insight」に掲載されている。

画像はリリースより

新薬は、古くは天然物や合成品の生理活性スクリーニングによって、最近では遺伝子の機能解析などによる病態形成メカニズムの研究に基づいて次々に生み出されているが、その結果として次第に新薬を創ることが難しくなってきている。その現状を打開する手法の1つとして、研究グループは独自に「臨床エビデンスに基づく創薬」を提唱している。

これは次のような発想に基づいている。ある治療薬Aはその主作用Pをヒトの体内にある標的である生体分子Xに結合することで発揮する。これと同時に薬Aは別の臓器にある生体分子Yを介して有害な副作用(有害事象)Qを起こすと模式化できる。この生体分子Yが何かは分かっていないことが多いが、Qに類似した症状を呈する病気に対する治療標的になるとも考えられる。そこで、患者においてQの発生率を減らす併用薬Bを探してその結果を動物で再現するとともに、生体分子Yを特定することで有害事象Qに類似した症状をもつ病気の薬物治療が可能になるかも可能性がある。

ヒト副作用DB+レセプトデータでジスキネジアを低減する薬物を検索

以上の原理に基づいて、今回研究グループは、統合失調症治療薬の長期使用によるジスキネジアを低減する薬物をヒトの2種類の臨床データを用いて検索した。1つは米国で公開されている約1000万症例を含む有害事象セルフレポートFAERS、もう1つはJMDC社が販売する555万症例の国内保険診療請求データ(レセプト)だ。

その結果、いずれのビッグデータにおいても解熱鎮痛薬として市販の風邪薬などに配合される等で汎用されるアセトアミノフェンを併用している患者では統合失調症治療薬によるジスキネジアの発生率がおよそ半減していることが判明した。

アセトアミノフェン代謝物AM404がジスキネジアを抑制

そこで次にラットやマウスを用いてジスキネジアを起こしやすい統合失調症治療薬であるハロペリドールを用いて、再現実験を行った。その結果、ハロペリドールの21日間連続投与によって発症する口唇ジスキネジアは、アセトアミノフェンの併用によって有意に減少。さらにアセトアミノフェンの有効性は、すでにジスキネジアを発症した動物への1回投与でも有効であることがわかった。これらの結果は、臨床データが動物実験でも再現されたことを示す。

アセトアミノフェンは人間の肝臓や脳で代謝を受けて2種類の物質に変換されることが知られている。そのうちジスキネジアに有効な成分は脳でつくられるAM404という代謝物であることが脳内投与などの実験によって明らかになった。さらに、AM404が作用するのはTRPV1というイオンチャネルであることもわかり、その作用部位は脳内で運動制御を司る背側線条体にあってドパミンD2受容体をもつニューロンであることも明らかになった。アセトアミノフェンは別の代謝物によって肝障害を起こすことが知られている。その問題を避けるためには直接、脳にあるTRPV1を刺激する化合物を開発することによってジスキネジアを抑制できる薬剤の創製につながると期待されるという。

他の多動性障害への適応拡大も視野に入れ研究展開へ

今回の研究手法である「臨床エビデンスに基づく創薬」は、有害事象報告やレセプトなど、今後増えていく匿名臨床データを活用する1つの方策であり、臨床予測性の高い創薬を短時間で実現することが可能になるもの。研究グループでは他の疾患領域への応用も進めており、また、ジスキネジアは典型的な多動性障害であり、類似した疾患は全身性に認められることから他の多動性障害への適応拡大も視野に入れて基礎研究を展開しているとしている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る