腸内細菌由来ポリアミンの大腸組織への影響を、細胞・分子レベルで解明

慶應義塾大学は4月9日、腸内細菌由来のポリアミンが腸上皮細胞やマクロファージに作用して、大腸粘膜の健全性の維持に重要な役割を担うことを明らかにしたと発表した。この研究は、同大薬学部の長谷耕二教授、協同乳業株式会社の中村篤央研究員(慶應義塾大学薬学部 共同研究員)、松本光晴主幹研究員を中心とする研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Communications」電子版に掲載されている。

画像はリリースより

腸内細菌の活動の結果、産生される代謝産物には、宿主の疾病や健康促進に影響を及ぼす成分が含まれており、近年盛んに研究されている。ポリアミンは、全ての生物の細胞内に含まれる普遍的な生理活性物質で、核酸やタンパク質の安定化、細胞の増殖や分化、オートファジーの促進などさまざまな機能を有しており、正常な細胞機能の維持に必須の物質だが、加齢により合成能が低下することが知られている。一方で、生体は生体外から摂取する外因性ポリアミンを利用することも可能で、ポリアミンの経口投与による、抗炎症効果、心疾患保護効果、メタボリックシンドローム改善効果、寿命延伸効果などが報告されている。ほ乳類の場合、主要なポリアミンは、プトレッシン、スペルミジン、スペルミンであり、この順に生合成される。外因性ポリアミンは食事および腸内細菌叢由来だが、経口摂取されたほぼ全てのポリアミンは小腸で吸収され、大腸管腔内のポリアミンのほぼ全てが腸内細菌叢由来だ。

研究グループは、無菌マウスと通常菌叢マウスの糞便解析から、腸内細菌がプトレッシンとスペルミジンを産生することを確認するとともに、アルギニンとビフィズス菌を用いた腸内細菌由来のポリアミン産生誘導により、マウスの寿命延伸効果等を報告してきた。しかし、腸内細菌由来ポリアミンの大腸組織への影響を細胞および分子レベルでは解明できていなかった。

大腸上皮細胞の増殖にはスペルミジンが必須、スペルミジンの作用の一旦はeIF5Aのハイプシン化を介したもの

今回の研究では、ヒトの大腸管腔内で最も濃度が高く、合成経路上、最初に生合成されるポリアミンであるプトレッシンに着目し、これを産生する野生型大腸菌(PUT産生菌)と、プトレッシン合成酵素遺伝子を破壊した大腸菌(非産生菌)を、それぞれ無菌マウスへ単独定着させたノトバイオートマウスを作製し、大腸管腔内のプトレッシン濃度のみが異なるモデルを構築した。

ノトバイオートマウスの大腸上皮組織に対し、増殖中の細胞を識別するEdUアッセイを実施したところ、PUT産生菌定着マウスの大腸上皮組織では、非産生菌定着マウスや無菌マウスと比較し、細胞増殖が盛んであることが認められた。また、大腸上皮細胞中のポリアミン濃度を測定したところ、PUT産生菌を定着させたマウスは、非産生菌定着マウスや無菌マウスと比較し、大腸上皮細胞のプトレッシンとともに、スペルミジン濃度も高いことが確認された。

大腸上皮細胞が外因性プトレッシンを取り込んでいるのかを検証するため、腸管オルガノイドと安定同位体プトレッシンを用いて、細胞外のプトレッシンの取り込みと細胞内での代謝を追跡した。その結果、大腸上皮オルガノイドは細胞外のプトレッシンを取り込み、細胞内でスペルミジンに変換していることが明らかになった。

大腸上皮オルガノイド内でスペルミジンへの変換が認められたことから、大腸上皮オルガノイドの成長に対するスペルミジンの影響を検証。その結果、薬剤によるスペルミジンの合成阻害が、大腸上皮オルガノイドの成長を抑制すること、および真核生物翻訳伸長因子eIF5Aのハイプシン化と呼ばれる翻訳後修飾を抑制することが認められた。次に大腸上皮オルガノイドの成長にeIF5Aのハイプシン化が必要であることを確認するため、ハイプシン化の阻害剤をオルガノイド培地に添加したところ、オルガノイドの成長が抑制された。これらのことから、大腸上皮細胞の増殖にはスペルミジンが必須であり、スペルミジンの作用の一旦は、eIF5Aのハイプシン化を介したものであることが示された。

腸内細菌由来のプトレッシンが実験的大腸炎の症状を緩和

次に、大腸粘膜固有層に存在する免疫細胞への影響について調べた。腸管ではCX3CR1の発現強度とLy6Cの発現の有無によって、抗炎症活性を示すCX3CR1highマクロファージと、炎症性のCX3CR1lowマクロファージ/単球という2つの集団が存在する。そこで、これらマクロファージの集団に対する腸内細菌由来のプトレッシンの影響を検証した。その結果、PUT産生菌定着マウスでは、無菌マウス、非産生菌定着マウスと比較し、CX3CR1high抗炎症性のマクロファージ数が多いことが確認された。この結果から、腸内細菌由来のプトレッシンが大腸粘膜固有層中のCX3CR1high抗炎症性のマクロファージを誘導することが見出された。

さらに、マクロファージも大腸上皮細胞と同様に細胞外のプトレッシンを取り込み、細胞内でスペルミジンに変換していることが認められた。また、培地へのプトレッシンの添加により、CX3CR1high抗炎症性マクロファージの増加が観察された。この効果には、細胞内スペルミジンの増加に伴うeIF5Aのハイプシン化が必須であることが判明した。

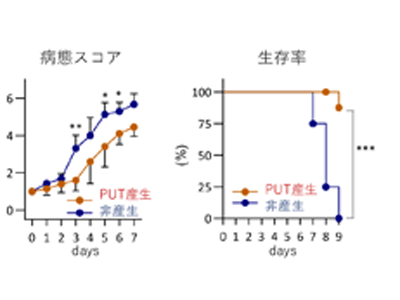

腸内細菌由来ポリアミンによる大腸上皮細胞の増殖と抗炎症性マクロファージの増加は、炎症性腸疾患の抑制への有効性が予測された。そこで、それぞれのノトバイオートマウスに2%デキストラン硫酸ナトリウム溶液を自由飲水にて投与することで実験的大腸炎を発症させ、腸内細菌由来プトレッシンの腸炎に対する影響を検証した。その結果、PUT産生菌定着マウスでは、非産生菌定着マウスと比較し、大腸炎の症状の1つである大腸長の短縮、大腸炎の病態スコアが緩和され、生存率も有意に高くなったという。

腸内細菌と宿主の共生代謝による生理活性物質産生という新たな概念を提示

以上の結果から、同研究の対象である腸内細菌由来のプトレッシンは、宿主における生理活性物質スペルミジンの前駆体として重要で、宿主細胞でスペルミジンに変換されることで、eIF5Aのハイプシン化を介し、大腸上皮細胞の増殖や抗炎症性マクロファージの増加といった生理活性を誘導することが明らかになった。これは腸内細菌叢と宿主の連動による共役的な代謝(symbiotic metabolism)による生理活性物質産生という新たな概念の初めての提示と言える。

今回の研究結果は、大腸粘膜層の異常に起因する種々の疾病に対し、腸内細菌由来ポリアミンを介した予防法・治療法の開発につながることが期待される。「本研究グループは、アルギニンとプロバイオティクスを利用した腸内ポリアミン濃度増加技術を開発済みで、その機序も解明済みであることから、早期の社会実装が期待できる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・慶應義塾大学 プレスリリース