「円偏光発光ダイオード」、がん検出技術への応用を検討

東京工業大学は3月17日、円偏光散乱を用いた新たながん診断技術を実験的に実証し、早期がんの深達度の検出が可能であることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大科学技術創成研究院の西沢望助教、パレスチナ工科大学のB.Al-Qadi(バッサム・アル・カディ)博士、自治医科大学の口丸高弘博士との共同研究によるもの。研究成果は、「Journal of Biophotonics」3月号に掲載され、掲載号のインサイドカバーに採用された。

画像はリリースより

胃がんや食道がんなどの消化器系のがんは表層に組織の異形成が生じた後に深部へと進行する。表層から1~2mmの粘膜層および粘膜筋層に内在する早期がんであれば内視鏡治療が適応されるが、それ以上に深部に進行した場合には手術適用となる。早期がんの深達度を、組織を切除することなく正確に測定することができれば治療方針を決めるうえでの重要な情報となる。現状の狭帯域光観察(NBI)などの内視鏡技術では、がんの存在診断(がんの有無)、質的診断(腫瘍と非腫瘍の区別)は可能であるが、深さや範囲などの量的診断において直接的な計測方法はなく、がん表面の状態から推測せざるを得ない。

振動方向が回転しながら伝播する光である円偏光は、光ファイバを介して伝達することができず、またフィルタを介してレーザー光を円偏光に変換するには大掛かりな装置群が必要となるため生体内での応用は困難であった。一方で、西沢助教らが以前に開発した円偏光発光ダイオード(Spin-LED)では、微細化、集積化が可能でこれらの困難を回避して実用化が可能であり、現状のSpin-LEDの発光波長900nmはヘモグロビンや水の吸収が少ない波長域にあるため生体観測に非常に適していると考えられていた。

シミュレーションでは、検出角の変調により表面に存在するがんの層厚検出が可能

研究グループは、ヒトのすい臓がんの肝転移検体に対し近赤外光の円偏光を照射し、その散乱光の偏光状態を調べることにより、円偏光のがん検知の可能性を検討した。生体試料に検体のがん転移部と健常部をまたがる直線状に対しラインスキャンを行い、円偏光を生体試料に照射し、検出角φの方向に設置した偏光計(Polarimeter)によって散乱光の偏光度を検出した。検出角によらず健常組織とがん組織に対する散乱光の偏光度には明確な差異が得られており、がんの識別が可能であることを示した。各部位からのDOCP値の差はおよそ0.2程度である。

生体内での円偏光の散乱機構をモンテカルロ法によりシミュレーションし、技術の最適化を実施した。細胞核を模した散乱体が水中に分散している水分散液を疑似生体模型とし、健常組織では細胞核径を6µm、がん組織中ではがん化による細胞核の肥大化を反映して11µmとした。この生体模型に対してほぼ垂直に円偏光を照射した場合の散乱光の円偏光度を計算した。その結果、健常組織とがん組織ではおよそ0.2程度の円偏光度差が得られた。このことから、実験で得られた円偏光度差はがん化による細胞核の肥大化を検出していると考えられた。また、散乱経路のシミュレーションも行った。散乱経路の広がりは検出角に応じて大きく変化し、検出角に応じて検出深さが大きく変化することが明らかとなった。これらの結果から、同技術において検出角の変調によりがんの表層からの厚さを見積もることが可能であると考えられる。

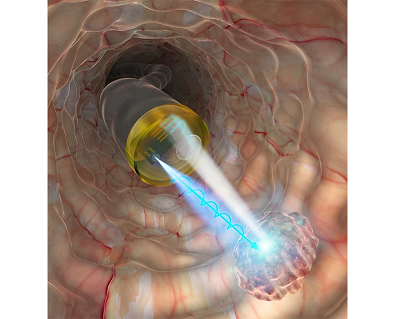

円偏光スピンLEDを内視鏡先端に組み込んだデバイスを検討

研究グループはさらに、内視鏡先端に取り付け可能で検出角依存性を一度に測定することが可能なデバイス構造について検討した。円偏光源であるSpin-LEDから垂直に円偏光を患部に照射、散乱光は放物面鏡により各検出角に従って異なる円偏光検出器であるSpin-PDに到達する。このような機構により同時に検出角依存性を測定でき、がん深達度や分布などを検出することが可能となる。

潰瘍性大腸炎やアルコール性肝硬炎の検知への応用も

同技術は生体内の散乱体である細胞核の形状変化を計測することが可能であるため、がん深達度の計測だけでなく潰瘍性大腸炎やアルコール性肝硬炎などの炎症性疾患の検知に適用可能と考えられる。これらの疾患では形状の変化(形態診断)だけでなく機能診断が可能な技術が求められておりニーズが高いと考えられる。また、再生医療や移植手術における生着の確認にも適用が可能である。「今後は同技術のSpin-LEDを使ったがん診断の実証、がん深達度計測の実証を経て内視鏡搭載型デバイスの開発を進め、実用化を進める予定だ」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京工業大学 プレスリリース