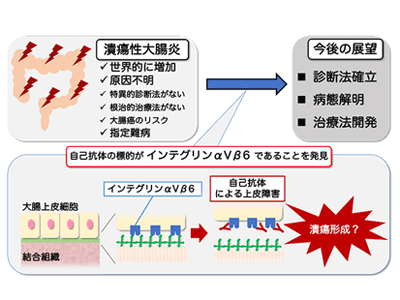

診断が困難な指定難病、最大の問題点は「原因不明」

京都大学は3月9日、指定難病である潰瘍性大腸炎の新たな自己抗体を発見したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科消化器内科の塩川雅広助教、桒田威医員、児玉裕三講師(研究当時、現・神戸大学教授)、妹尾浩教授、千葉勉名誉教授らの研究グループらの研究グループによるもの。研究成果は、「Gastroenterology」に掲載されている。

画像はリリースより

潰瘍性大腸炎は若年者を中心に幅広い年齢層に発症し、大腸にびらん潰瘍などを形成する炎症性腸疾患で、下痢・血便などの症状をきたす。患者数は世界的に増加傾向にあり、日本の患者数も20万人を超えている。これまでにその病態解明を目的として、多くの研究が国内外で行われてきたが、いまだ満足のいく結果は得られていない。そのため、診断は症状や大腸カメラの所見などを組み合わせた総合判断によって行われており、また、病気の根本的な治療法も存在しないのが現状だ。

治療により一旦寛解することも多いが、再燃することもしばしばあるため、長期間にわたって通院や入院治療が必要となる。さらに、内科的治療に反応しない場合には、外科的治療(大腸全摘術)が必要になるなど、QOLの低下が問題となっている。加えて、長期間治療を受けている患者は、大腸がん合併のリスクが上昇することも大きな問題だ。この疾患の最大の問題点は、原因不明なことであり、日本の指定難病にもなっている。

患者の9割で「インテグリンαVβ6」に対する自己抗体を発見

潰瘍性大腸炎の発症には、遺伝や環境要因に加え、自己免疫の異常が関連していると考えられている。通常、ヒトの抗体は細菌やウィルスなどの外敵や異物を攻撃するが、自己免疫性疾患では自己抗体などが誤って自己抗原を攻撃してしまう。

研究グループは潰瘍性大腸炎に自己抗体が関連していると考え、患者の血液中に存在する自己抗体が標的とする物質を探索した。潰瘍性大腸炎では、大腸粘膜の上皮細胞が障害されることがその根幹であるとされており、上皮細胞に発現するタンパク質に着目してスクリーニングを行った。

その結果、「インテグリンαVβ6」というタンパク質に対する自己抗体が潰瘍性大腸炎患者の約90%に認められることが判明した。この自己抗体は、同じ炎症性腸疾患であるクローン病患者や、その他の腸炎患者ではほとんど認められず、潰瘍性大腸炎の確定診断に有用であると考えられるという。また、潰瘍性大腸炎患者の病気の活動性に合わせて、その抗体の数値(力価)が変動することがわかり、頻繁に内視鏡検査をしなくても、その活動性が評価できる可能性がある。

この自己抗体が原因の可能性、現在検査キットを開発中

さらにこの自己抗体は、上皮細胞の接着に関連するタンパク質との結合を阻害する作用を持つものであることもわかった。この作用は、潰瘍性大腸炎の病態の根幹である大腸粘膜上皮の障害と関連している可能性が高く、研究グループは、この自己抗体が潰瘍性大腸炎の原因である可能性が高いと考えているという。

今後、発見された自己抗体を測定することにより、潰瘍性大腸炎の確定診断や病勢の把握が簡便にできる可能性がある。現在、研究グループは企業とともに、この自己抗体測定のために検査キットを開発中で、将来的に保険適応を目指すとしている。「今回の発見から病態解明につながれば、根治的な新規治療法の開発が期待され、指定難病であるこの病気を根治できる可能性も考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る