血液専門医もしばしば診断が困難なIVLBCL、網羅的遺伝子解析が望まれてきた

京都大学は12月25日、血管内大細胞型B細胞リンパ腫(IVLBCL)患者の血液中に存在するリンパ腫細胞由来のゲノムに着目して、同病型の詳細な遺伝子解析を行い、疾患を特徴付ける遺伝子異常を高感度に検出、同定することに成功したと発表した。この研究は、同大医学研究科の小川誠司教授、吉田健一助教(研究当時、現・Wellcome Sanger Institute博士研究員)、藤田医科大学の冨田章裕教授、名古屋大学の島田和之講師、清井仁教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Blood」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

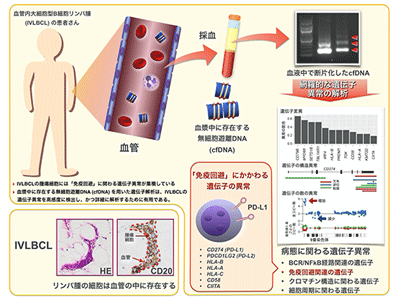

IVLBCLは、一般的な悪性リンパ腫で認められるリンパ節腫大を形成せず、発熱や全身のだるさなど非特異的な症状により発症するため、血液専門医であってもしばしば診断が困難とされる悪性リンパ腫の一病型。診断の遅れによる病気の進行が、患者の予後を不良とするため、早期診断を助けるための新たな病気の検出方法の確立が望まれてきた。また、これまで病気の原因となる遺伝子異常が十分に明らかにされておらず、病気の原因を直接標的にする新たな治療方法を考える上でも、病気をもたらす遺伝子異常の全体を明らかにする網羅的遺伝子解析が望まれてきた。

患者血漿中のcfDNAは高濃度と発見、cfDNAを用いて多くの遺伝子変異を検出

今回、研究グループは、IVLBCL患者の血液(血漿)中に、末梢血無細胞遊離DNA(cfDNA)が通常よりも有意に高濃度に存在し、その量は患者における病気の状態を反映することを確認した。18人のIVLBCL患者から採血を行い、血漿成分1mLから採取されるcfDNAは検討された8割以上の患者の血漿で100ng/mL以上の濃度だった。これは健康な人(数 ng/mL)に比べて高く、また一般的な悪性リンパ腫(DLBCL)の患者と比べても高い値だった。また、抗がん剤治療を実施したIVLBCL患者から、診療の経過とともにcfDNAを採取して、その濃度を測定したところ、病状に合わせてcfDNA濃度が変化することを確認。この濃度の変動は、悪性リンパ腫の病状を反映する指標の1つとして知られる血清LDH値と同様の変化を示すことを確認した。

次に、骨髄への病気の広がりが確認されている患者の骨髄検体から得られたゲノムDNAと、同じ患者から得られたcfDNAを用いて、網羅的に遺伝子変異解析(全エクソン解析)を行ったところ、IVLBCLにおいて骨髄検体よりもcfDNAに高い割合で変異が同定されたことから、cfDNAにはIVLBCLのリンパ腫細胞から流出したDNAが効率よく濃縮して含まれていることが確認され、またそれによりcfDNAを用いて多くの遺伝子変異を検出することが可能になった。

cfDNAを用いた解析により検出された遺伝子異常の中には、「B細胞受容体/NFκB経路」に関わる遺伝子(CD79B、MYD88など)、「免疫回避」に関わる遺伝子(PD-L1(CD274)、PD-L2(PDCD1LG2)など)、「ヒストン修飾やクロマチン構造」に関わる遺伝子(SETD1B、KMT2Dなど)や「細胞周期」にかかわる遺伝子(CDKN2A、TP53など)などが含まれていた。また、その他にも染色体のコピー数異常や構造異常が多数検出された。

特に「免疫回避」に関わる遺伝子の異常が高頻度

特にPD-L1遺伝子を標的とする構造異常を高頻度に認め、この構造異常によりPD-L1タンパク質の高発現により免疫回避をきたしている可能性が示された。IVLBCLに認められる遺伝子異常の組み合わせ(プロファイル)が、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の遺伝子異常による分類の亜型の一つである「MCDタイプ」に類似することを確認した。

今回の研究により、cfDNAを用いてIVLBCLの腫瘍細胞がもつ遺伝子異常を高感度に検出、そして詳細に解析することが可能であることが示された。IVLBCLは実際の診療において、しばしば診断が困難であるため、cfDNAを用いた遺伝子解析が、病気の診断における補助的な手段として応用されることが期待される。また、採血によりcfDNAを調べられることは、骨髄検査や組織生検に比べて患者に負担の少ない方法であることも利点の1つだ。この検査を経時的に行うことにより、病気の有無を現在よりも早い段階で発見できる可能性があり、今後の診療への応用が期待される。また、病気の遺伝子異常の特徴を明らかにすることは、病気の詳しい理解に役立つばかりでなく、遺伝子の異常を直接標的とする治療法の開発を含め、新たな治療方法の考案に欠かせない情報となる。「今回の研究で示されたIVLBCLにおける「免疫回避」との関連は、既に日本で診療に使われている抗PD-1/PD-L1抗体医薬(ニボルマブ、ペムブロリズマブなど)の治療への応用につながる可能性があり、将来の検討課題となると考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る