第二世代抗精神病薬、通常では説明できない特殊な糖尿病症例も

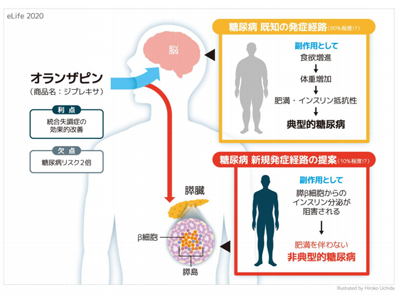

京都大学は12月2日、第二世代抗精神病薬オランザピン(商品名:ジプレキサ)が引き起こす、非典型的な糖尿病発症の分子メカニズムを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院理学研究科の森和俊教授、蜷川暁同特定助教らの研究グループによるもの。研究成果は、米国際学術誌「eLife」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

オランザピンは、統合失調症の症状を抑えるために使用されるが、副作用として糖尿病を引き起こす場合もあり、日本では糖尿病患者への投与は禁忌とされている。

これまで、オランザピン誘発性の糖尿病は、肥満やインスリン抵抗性によって専ら説明されてきたが、通常の糖尿病症例では説明できない特殊な症例もあった。例えば、インスリン抵抗性などで糖尿病になる場合には、発症まで通常数年かかるが、オランザピン誘発性糖尿病の場合では、半年以内に発症する場合もある。

オランザピン内服マウス、プロインスリン構造異常と存在量が低下

今回の研究では、オランザピン誘発性糖尿病発症メカニズムの解析を、インスリン分子の品質管理の観点から実施。インスリン分泌のためには、その前駆体プロインスリンが小胞体で成熟型となることが必須だ。マウス膵β細胞由来のMIN6細胞株にオランザピンを投与したところ、インスリンの分泌抑制が観察された。

インスリンそのものの存在場所に変化はなかったが、通常状態ではインスリン分泌顆粒に主に存在しているプロインスリンが、オランザピン処理後には小胞体に存在していた。オランザピンによって小胞体に留められたプロインスリンには顕著な構造異常が認められ、細胞質に逆行輸送され、プロテアソームによって分解されていたという。

また、ヒトへの投与量を換算した量のオランザピンをマウスに内服させ、数週間後に膵島を単離して解析。その結果、プロインスリンの構造異常とその存在量低下が認められた。

オランザピンが直接膵β細胞へ毒性発揮、プロインスリンの成熟を妨げインスリン分泌を阻害

今回明らかになった、新たなオランザピン作用機序の分子基盤は、オランザピンが直接膵β細胞へ毒性を発揮し、プロインスリンの成熟(適切な構造形成)を妨げ、その結果、インスリン分泌を阻害していることを示している。このことは、オランザピン内服者のうち、肥満やインスリン抵抗性を介さずに糖尿病を発症する患者が現れる病因の説明となるとしている。

同研究成果は、オランザピン処方時や内服時に今後考慮されるべきであると考える、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 プレスリリース