発育期の環境による統合失調症予防法として「運動」は効果的なのか?

筑波大学は11月30日、統合失調症モデルマウスの発育期に低強度運動を4週間課すことで、行動異常がほぼ完璧に改善されること、また、同モデルマウスの前頭前皮質では細胞内の情報伝達に異常が見られたが、運動により正常化することを見出したと発表した。この研究は、同大体育系ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センター(ARIHHP)センター長の征矢英昭教授、藤田医科大学の鍋島俊隆客員教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Biochemical and Biophysical Research Communications」のオンライン版に掲載されている。

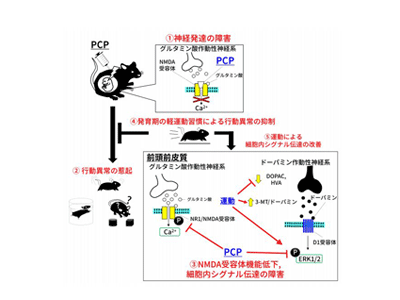

画像はリリースより

統合失調症は、周産期の神経発達障害で生じた発症脆弱性に思春期以降ストレスなどが加わり発症するとされ、発育期の環境による予防法としてメンタルヘルス増進に寄与する運動が注目されており、その有用性が検討され始めている。しかし、発育期の身体活動と統合失調症発症リスクに関する知見は観察研究から得られたものに留まっており、基礎研究においても運動を対象とした報告は少なく、運動が統合失調症の発症を予防することを直接的に示すエビデンスは不足している。これまでに、健常なげっ歯類を対象に、輪回し運動が神経可塑性を高め、脳機能を向上させることが報告されているが、輪回し運動は速度・時間が不規則でヒトの運動様式とは相違点が多く、詳細なメカニズム研究や臨床への応用には限界があった。

研究グループは、乳酸性作業閾値および換気性作業閾値という生理的な運動強度指標に基づくトレッドミル走運動モデルを開発し、運動効果の検証を進めてきた。これまでに、ストレス応答や乳酸の蓄積が生じない閾値以下の軽い運動でも神経可塑性や認知機能が高まることを、げっ歯類・ヒト双方で確認している。今回、統合失調症患者やモデル動物では前頭前皮質の機能が低下しているため、発育期の低強度運動により、モデルマウスで低下した前頭前皮質の機能を改善し、統合失調症様の行動異常を予防すると想定し、研究を行った。

モデルマウスの異常な行動量増加が消失、認知機能も正常化

研究では胎生期PCP投与モデルを採用した。これは、胎生期の母獣にPCPを投与することで、仔獣の脳神経発達を障害し、行動異常を引き起こすもの。成熟したマウスやラットにPCPを投与するモデルと比べ、発症過程は臨床の発症機序をより反映しており、病態モデルマウスとしての妥当性も鍋島らによって確認されている。

まず、胎生期PCP投与マウスおよびその対照群となる胎生期生理食塩水投与マウス(健常マウス)の体力レベル(換気性作業閾値)を測定し、低強度のトレッドミル走モデルを確立。これを基に、発育期に相当する4~8週齢までの間、トレーニングを課した(走速度10m/min、30分/回、5回/週、4週間)。その後、臨床症状(陽性症状、陰性症状、認知機能障害)を反映すると想定される行動異常が見られるか、複数の行動実験を用いて検討した。まず、陽性症状様の行動異常として、PCPを投与した際の行動量の変化を測定。先行研究同様、胎生期PCP投与マウスではオープンフィールド内で低用量のPCPを投与された際に。異常なほど行動量が増え、行動感作が生じていることが確認された。これに対し、運動を課した胎生期PCP投与マウスでは、異常な行動量増加が見られなくなり、健常マウスと同様の行動パターンを示すことが明らかとなった。

続いて、陰性症状様の行動異常として意欲の低下が生じているかどうかを、強制水泳試験を用いて検討した。水を張った狭い円柱内でマウスを泳がせると、はじめは逃げ出そうと激しく動き回るが、やがて水に浮いているだけの無動状態となる。胎生期PCP投与マウスでは健常マウスと比較して無動時間の延長が見られると先行研究で報告されており、これを意欲の低下として評価した。同研究においても、胎生期PCP投与マウスで無動時間が延長していたが、運動を課すことでこの傾向は見られなくなり、意欲の低下が抑制されることが明らかとなった。

認知機能が正常であるかどうかを評価するため、新奇物体認識試験を行った。この試験では、マウスに2つの物体を探索させた後、一方の物体を別のものに交換して再度探索させる。その際に「提示された物体の一方が入れ替わっている(新奇物体である)ことを認識しているかどうか」を探索行動から推定、記憶の指標として評価する。先行研究同様、健常マウスでは取り替えられた物体が新奇であると認識し、この物体に対してより長い時間探索行動を示したが、胎生期PCP投与マウスではこの行動パターンが見られず、認知機能障害が生じていることが確認された。これに対し、運動を課すことで健常マウス同様に新奇物体への探索行動が増加し、認知機能が正常化していることが明らかとなった。

運動が前頭前皮質のD1-ERK1/2経路を活性化し、認知機能障害を改善した可能性

さらに、発育期の低強度運動トレーニングにより、行動異常と関連する神経系の異常が改善されるかどうかを解析した。先行研究同様に、胎生期PCP投与マウスでは前頭前皮質におけるNMDA受容体のサブユニットであるNR1の活性化(リン酸化率)が低下していた。これに対し、運動効果は見られず、NR1のリン酸化率は低下したままであり、NMDA受容体の機能が低下した状態にあると想定された。

この結果から、グルタミン酸-NMDA受容体を介した神経系以外の経路に運動効果が生じている可能性を想定した。そこで、グルタミン酸同様、前頭前皮質において重要な役割を担う神経伝達物質であるドーパミンの代謝を測定。その結果、胎生期PCP投与によってドーパミン代謝は変化しなかったものの、運動によりドーパミン代謝産物含有量と代謝回転(代謝産物とドーパミンの比率)が変化しており、シナプス間隙に放出されたドーパミン量が増加している可能性が考えられた。

研究グループは、上述の変化が行動異常の改善に寄与するのであれば、ドーパミンが担うシナプス間のシグナル伝達だけでなく、その下流で生じる細胞内のシグナル伝達にも改善が見られると想定。同研究では認知機能障害の改善に焦点を絞り、細胞内でシグナルを伝達するタンパク質の動きに着目した。先行研究により、新奇物体認識中の記憶形成の過程において、前頭前皮質におけるERK1/2という分子の活性化(リン酸化)が重要な役割を担うことが報告されている。そこで、同研究では新奇物体認識の学習段階(マウスが物体を記憶している段階)で組織を採取し、前頭前皮質のERK1/2リン酸化亢進が生じているかどうかを検証した。

その結果、健常マウスではERK1/2のリン酸化が亢進していたものの、胎生期PCP投与マウスではこの傾向が認められなかった。これに対し、運動を課した胎生期PCP投与マウスでは健常マウス同様にERK1/2リン酸化亢進が生じることが明らかとなった。新奇物体認識試験中のERK1/2リン酸化亢進は前頭前皮質ドーパミンD1受容体を介することが報告されていることから、運動は前頭前皮質のD1-ERK1/2経路を活性化し、認知機能障害を改善した可能性が示唆された。

前頭前皮質のシグナル伝達能正常化が関与しているのか、遺伝子改変モデルに対する運動効果も検討予定

今回の研究成果により、発育期の低強度運動トレーニングによって統合失調症様の行動異常の発症が抑制されること、そのメカニズムの一端として、前頭前皮質のシグナル伝達能の正常化が関与する可能性が示唆された。

研究グループは、「詳細なメカニズムを解明し、臨床研究へと応用するため、現在、網羅的な遺伝子発現解析を通じて運動効果の分子機構の理解を目指している。また、遺伝子改変モデル動物でも同様に運動効果を検討し、普遍性を検討する予定だ」と、述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 注目の研究