これまで簡便な合成法が確立されていなかったN-アルキルフェナジノン類

東京理科大学は11月24日、抗菌・抗真菌活性やがん細胞に対する細胞毒性などを有することが知られている天然化合物N-アルキルフェナジノン類を容易に調製できる新規合成法の開発に成功し、細胞毒性試験の結果、天然化合物よりもさらに高いがん細胞選択性を示す誘導体を見出したと発表した。この研究は、同大理工学部応用生物科学科の倉持幸司教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「ACS Omega」に掲載されている。

画像はリリースより

フェナジンは、窒素原子を含む複素環式化合物。これまで、100種類以上のフェナジン誘導体が天然化合物として同定され、6,000種を超えるフェナジン類の化学合成が報告されている。その中で、N-アルキルフェナジノンは天然化合物としては11種しか知られておらず、これまでPseudomonas属やStreptomyces属などの細菌から単離されてきた。

例えば、緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)からは、N-アルキルフェナジノンで最も単純な構造のピオシアニンが単離され、Streptomyces属の放線菌からはラバンズシアニン(別名WS-9659 A)やその2位の炭素原子にハロゲン原子(塩素または臭素)が結合した化合物であるWS-9659 B、マリノシアニンA、また、マリノシアニンAとは異なるアルキル基を有する化合物であるマリノシアニンBなどが単離され、抗菌・抗真菌活性、がん細胞に対する細胞毒性、バイオフィルム形成、クオラムセンシング(自身と同種の菌の生息密度の感知と物質産生制御)、免疫反応抑制など、さまざまな生物活性に関わっていることが明らかになっている。

そのため、N-アルキルフェナジノン類は医薬品としての応用に関心が持たれているが、これまで簡便な合成法が確立されていなかった。また、試料として十分な量の入手が困難であり、化学構造と生物活性との相関や作用機序などに関する知見が十分には得られていなかった。

簡便な合成法開発、得られた化合物の細胞毒性を評価

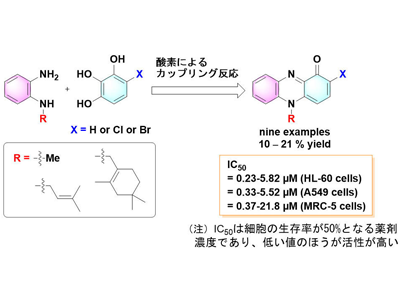

倉持教授らの研究グループは、N-アルキルフェナジノンおよびそのハロゲン化物の新規合成法の開発を目指して研究を開始し、2019年に、N-アルキルベンゼン-1,2-ジアミンと、1,2,3-ベンゼントリオールの酸化的カップリング反応が酸素雰囲気下に置くだけで進行してN-アルキルフェナジノン(ピオシアニン、ラバンズシアニン)が得られることと、それにN-ブロモスクシンイミド(NBS)を反応させると2位の炭素原子に臭素原子が結合した誘導体(マリノシアニンA、B)が得られることを報告。

今回は、さらに簡便な合成法の開発と共に、まだ得られていなかった塩化物の合成を試み、さらには得られたそれぞれの化合物の細胞毒性の評価を行った。

これまで天然由来のものしか報告がない、初めての化学合成例も

まず、N-アルキルフェナジノンの合成と、それに続く2位の炭素のハロゲン化の2段階合成を用いて塩化物の合成を試した。その結果、臭化物とは異なり、4位の炭素に塩素が選択的に結合した化合物が主成分として得られることがわかった。4位の炭素のすぐ近くには比較的大きなN-アルキル基があり、立体障害によって臭素は4位よりも2位の炭素と結合する一方、塩素はファンデルワールス半径が臭素よりも小さいため、4位と結合することが示唆された。

そのため、今回の研究では、N-アルキルフェナジノンを合成した後に塩素化を行うという2段階合成ではなく、N-アルキルベンゼン-1,2-ジアミンと、もともと目的の位置が塩素化された4-クロロ-1,2,3-ベンゼントリオールをワンステップで酸化的カップリングさせることを試みた。

酸化剤として酸素、1,4-ベンゾキノン、o-クロラニルをそれぞれ試し、この場合でも酸素の場合に最も高い収率が得られること、添加物として塩基である炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウムをそれぞれ添加した場合では炭酸セシウムの場合に収率が最も高くなることを見出した。

そこで、N-アルキルベンゼン-1,2-ジアミンと4-クロロ-1,2,3-ベンゼントリオール(または4-ブロモ-1,2,3-ベンゼントリオール)を酸素雰囲気下、炭酸セシウムを添加する条件で酸化的カップリング反応をそれぞれ行い、2位の炭素が塩素化または臭素化されたN-アルキルフェナジノンを計6種、合成(塩化物:収率17~21%、臭化物:収率10~18%)。そのうち、ラバンズシアニンの2位の炭素が塩素化された天然化合物(WS-9659 B)はこれまで天然由来のものしか報告されておらず、初めての化学合成例だという。

ピオシアニンと2-クロロピオシアニン、特に顕著ながん細胞選択性示す

次に、2位の炭素がハロゲン化されていない3種のN-アルキルフェナジノンを含めて、今回合成した計9種のN-アルキルフェナジノンの細胞毒性とがん細胞に対する選択性を評価。9種それぞれを添加した条件で、ヒト前骨髄性白血病細胞(HL-60)、ヒト肺腺がん細胞(A549)、正常なヒト肺線維芽細胞(MRC-5)をそれぞれ培養し、IC50(細胞生存率が50%になる濃度:値が小さいほど細胞毒性が高い)を測定した。また、MRC-5細胞に対するIC50をA549細胞に対するIC50で割った値(SI)をそれぞれ算出し、がん細胞に対する選択性の指標とした(SIが2を超えるとがん細胞に対する選択性があると言える)。

その結果、ラバンズシアニン(WS-9659 A)、WS-9659 B、マリニシアニンA、マリノシアニンB、マリノシアニンBの類縁体2種(置換基なし、および2位炭素を塩素化した化合物)の計6種はそれぞれの細胞に対する細胞毒性が高いものの、SI値が0.49~1.79と低く、肺腺におけるがん細胞選択性は低いことがわかった。

一方、構造のより単純なN-アルキルフェナジノン類(アルキル基はメチル基)の3種(ピオシアニン、2-クロロピオシアニン、2-ブロモピオシアニン)は、それらよりも細胞毒性は若干緩やかであるもののSI値が高く、特にピオシアニンはSI=3.95、2-クロロピオシアニン(非天然化合物)はSI=5.80と顕著ながん細胞選択性を示すことが明らかとなった。

今回の研究において、一連のN-アルキルフェナジノン誘導体の簡便な合成法の開発に成功したため、研究グループでは今後、化学構造とがん細胞選択性の相関や作用機序についてさらに研究を進める予定だとしている。

倉持教授は同研究の成果について、本論文で発見した化合物は細胞レベルでしか効果を確かめていないので、今後は動物レベルでの抗がん作用を検証し、もし動物レベルで効果が検証できた場合には安全性試験や臨床試験を進めていきたいと、述べている。

▼関連リンク

・東京理科大学 プレスリリース