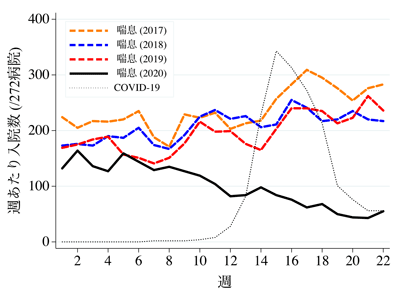

ぜんそくによる入院数、2020年と2017~2019年を比較

東京大学大学院医学系研究科・医学部は11月5日、2020年のCOVID-19流行後のぜんそくによる入院数の推移を検討した結果、2020年第9週以降(2/24~5/31)にぜんそくによる入院数が、2017~2019年までの同時期と比較して、顕著に減少傾向にあったことがわかったと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科社会医学専攻公衆衛生学分野の阿部計大特任研究員、宮脇敦士助教、小林廉毅教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

日本では100万人以上がぜんそくの治療を受けている。ぜんそくの基本的病態は気道の慢性的な炎症であり、患者が呼吸器感染症や花粉、大気汚染物質等の増悪要因に曝されることにより、気道が狭くなって呼吸困難やぜん鳴、咳などの症状が出現する。このようなぜんそく発作による入院は、呼吸不全による死亡につながるだけではなく、学校の欠席や仕事の欠勤等の社会的影響をもたらす。ぜんそく発作を減らすためには、日常的に気道の炎症の原因となる増悪要因を回避し、薬物治療を行って気道の炎症を抑えながら、十分な気道の拡張を図ることが大切とされている。

今般の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は呼吸器感染症であるため、その流行に伴ってぜんそく発作による入院数が増加することが危惧されていた。しかし、米国とスロベニアの小規模な報告では、都市のロックダウン期間中に小児ぜんそく患者の入院数や救急外来受診数が減少したことが報告された。これらの結果が他の地域でも当てはまるかどうかを調べるため、大規模なデータベースを使用した研究が待たれていた。そこで、研究グループは、株式会社メディカル・データ・ビジョンより無償提供を受けた全国272の急性期病院における診断群分類包括評価レセプトデータを用いて、2020年のぜんそくによる入院数が、2017~2019年の同時期の入院数と比較してどのように推移しているのかについて差分の差分法で検討した。

週あたり平均55%減少

その結果、2020年第9週以後(2/24~5/31)のぜんそくによる入院は明らかに減少していた。年と週によるトレンドを調整した後、2020年9週以後のぜんそくによる入院数は、2017~2019年の同時期と比較して週あたり平均55% (95%信頼区間 45%-63%;p<0.001)減少していた。年齢別に見ると、18歳未満のぜんそく患者入院数は63%減少し、18歳以上のぜんそく患者入院数も44%減少していた。このぜんそくによる入院の減少は、COVID-19流行期間中にぜんそくのコントロールが良好であり、ぜんそく発作が減少していたことを示唆している。

患者個人の感染予防行動の変化や地域レベルの感染予防対策が影響の可能性

COVID-19流行期間中にぜんそくのコントロールが良好となった背景には、いくつかの理由が考えられる。1つには、COVID-19感染予防のために実施されるようになったマスクの着用や手指衛生の徹底、外出自粛、臨時休校、大規模イベントの開催見合わせ、リモートワークの推奨といった個人や地域レベルの介入によって、呼吸器感染症ウイルスや花粉、大気汚染物質のようなぜんそくの増悪要因への暴露が減少した可能性がある。実際に、2020年は2019年に比べて手足口病やヘルパンギーナのような夏に流行する感染症が減少していることが報告されている。また、COVID-19の感染に対する懸念が、ぜんそく患者に対して禁煙やぜんそく治療薬の服薬遵守、生活環境のこまめな清掃(ハウスダスト等のアレルゲン除去)を促した可能性がある。これらの患者個人の感染予防行動の変化や地域レベルの感染予防対策によって、全国的にぜんそく患者のコントロールが改善され、ぜんそくによる入院が減少したと考えられる。

研究グループは、「今回の研究結果は、ぜんそく患者が生活様式を変えることで、ぜんそくによる入院の多くを予防できる可能性があることを示唆している。そして、ぜんそくのケアに携わるすべての者が、薬剤による治療だけではなく、患者の予防行動や生活環境への配慮の重要性について再認識する必要がある」と、述べている。