Muse細胞はALSにおいても機能回復をもたらすのか

岡山大学は10月30日、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のモデルマウスにヒト骨髄由来Muse細胞を経静脈的に投与し、運動機能などの症状進行抑制効果があることを発見したことを発表した。これは、同大大学院医歯薬学総合研究科(医)の阿部康二教授と山下徹講師、東北大学大学院医学系研究科の出澤真理教授の共同研究グループによるもの。研究成果は「Scientific Reports」のResearch Articleとして掲載されている。

画像はリリースより

ALSは中年期以降に発症することが多く、運動ニューロンが選択的に変性脱落するため、四肢筋力低下と筋萎縮、構音障害と嚥下障害が出現し、やがて呼吸筋まひによる呼吸不全が進行し、通常発症から3~5年で死亡する神経難病だ。ALSの発症原因は不明であり、治療にはグルタミン酸拮抗剤リルゾールとラジカル消去薬エダラボンが使用されているが、根本的治療薬は存在しない。

「Muse細胞」は骨髄、末梢血、あらゆる臓器の結合組織に存在する腫瘍性を持たない生体内に存在する多能性幹細胞。心筋梗塞、脳梗塞、腎不全、肝障害、皮膚損傷などの傷害モデルで、分化誘導せずに静脈内投与することで、傷害部位へ選択的に遊走・生着し、組織を構成する細胞へと自発的に分化することで組織を修復し、機能回復をもたらすことが報告されている。

ヒトMuse細胞は静脈投与でALSマウスの脊髄に遊走

今回の研究では始めに、ALSモデルマウス(G93A SOD1マウス)を用いて、緑色蛍光タンパク質(GFP)で標識したヒト骨髄由来Muse細胞を静脈投与または髄注投与を行い、7日後にMuse細胞の経路を検討した。静脈投与群では多数のMuse細胞が頚髄と腰髄の軟膜ならびに白質で検出されたが、髄注投与群において脊髄にはわずかしかGFP標識Muse細胞が認められなかった。GFP標識Muse細胞の生着総数は、髄注投与群よりも静注投与群に再現性良く高値であったため、静脈投与を適切な投与経路として選択した。

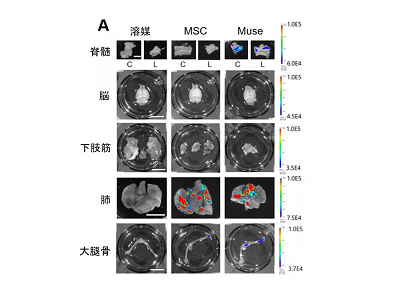

さらに、静脈投与だけで本当にMuse細胞が脊髄に到達できるのかを確認するため、検出感度が高いナノランタンを用いたEx vivoイメージング実験を行った。コントロールとしてナノランタン標識されたヒト骨髄間葉系幹細胞(Mesenchymal stem cell:MSC)を静脈投与したところ、肺での多くの集積と、大腿骨でのごく弱い集積が検出されたが、脊髄ではシグナルは検出されなかった。一方、Muse細胞では、脊髄において明確にシグナルが検出され、その他、肺や大腿骨でも確認された。以上の結果から、ヒトMuse細胞は静脈投与でALSマウスの脊髄に遊走できることがわかった。

運動機能評価テストでMuse細胞投与群は、溶媒投与群/MSC群と比較して改善傾向

次にMuse細胞の治療効果を確かめるために、生後56日目以降のALSマウスにヒトMuse細胞(5万細胞/回)静脈投与を1週間に1度、連続10週間行った。コントロールとして、溶媒またはヒトMSC(5万細胞/回)を同様のプロトコールで投与した。その結果、ロータロッド試験(全身の運動機能)やハンギングワイヤー試験(四肢の筋力)、下肢筋力テストなど、複数の運動機能評価テストでMuse細胞投与群は、溶媒投与群やMSC群と比較して改善傾向が見られ、特に溶媒投与群との間には統計的有意差を持つ効果が認められた。

ALSマウスの腰髄(このモデルで特に傷害が強い部位)では、GFPで標識されたMuse細胞が脊髄軟膜とその下の白質および脊髄前角で観察され、それらの85.7%は、アストロサイトのマーカーであるGFAPを発現していた。また、ALSマウスの脊髄前角における残存運動ニューロン数や神経の投射をうけているシナプス数、前脛骨筋筋線維のサイズの点でも、Muse細胞投与群は溶媒投与群と比較して、統計的に有意な改善が認められた。

今回の研究成果により、ヒトMuse細胞の静脈反復投与治療がALSに対する有効な新規治療法となる可能性が示された。「今後、臨床治験等においてその有効性と安全性を確立し、世界の医療現場に新たな治療法を提供できるように研究開発を進めていきたい」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・岡山大学 プレスリリース