DCD児は、自らの行動を「自分が引き起こしたものではない」と感じている?

畿央大学は10月22日、発達性協調運動障害(Developmental Coordination Disorder: DCD)を有する児の運動主体感について調べる初めての研究を実施したことを発表した。これは、同大ニューロリハビリテーション研究センターの信迫悟志准教授らが、武庫川女子大学の中井昭夫教授、慶應義塾大学の前田貴記講師らと共同で行ったもの。研究成果は、「Research in Developmental Disabilities」に掲載されている。

画像はリリースより

DCDは、協調運動技能の獲得や遂行に著しい低下がみられる神経発達障害の一類型であり、その症状は、字が綺麗に書けない、靴紐が結べないといった微細運動困難から、歩行中に物や人にぶつかる、縄跳びができない、自転車に乗れないといった粗大運動困難、片脚立ちができない、平均台の上を歩けないといったバランス障害まで多岐に渡る。DCDの頻度は学童期小児の5~6%と非常に多く、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害、学習障害などの他の発達障害とも頻繁に併存することが報告されている。またDCDと診断された児の50~70%が青年期・成人期にも協調運動困難が残存し、頻繁に精神心理的症状(抑うつ症状、不安障害)に発展することも明らかになっている。

DCDのメカニズムとしては、運動学習や運動制御において重要な脳の内部モデルに障害があるのではないかとする内部モデル障害説が有力視されており、それを裏付ける多くの研究報告がある。一方で、内部モデルは「その行動を引き起こしたのは自分だ」という運動主体感の生成に関与していることがわかっている。つまり内部モデルにおいて、自分の「行動の結果の予測」と「実際の結果」との間の時間誤差が少なくなると、その行動は自分が引き起こしたものだと感じられ、時間誤差が大きくなると、その行動は自分が引き起こしたものではないと感じられる。したがって、DCDを有する児では、内部モデル障害のために、この運動主体感が変質している可能性があるが、そのことについて調査した研究は存在しなかった。そこで研究グループは、定型発達児(Typically developing: TD群)とDCDを有する児(DCD群)に参加してもらい、運動主体感の時間窓を調査した。

誤った自己帰属が大きくなるほど、抑うつ症状が重度化

研究には8~11歳までのDCDを有する児15人とTD児46人が参加し、Agency attribution taskが実施された。この課題は、参加児のボタン押しによって画面上の黒い四角(以下、■)がジャンプするようにプログラムされている。そして、ボタン押しと■ジャンプの間に時間的遅延を挿入することができ、この遅延時間として100~1,000ミリ秒(100ミリ秒刻み)の10条件を設定した。そして、参加児には「自分が■をジャンプさせた感じがするかどうか」を回答するように求め、参加児がどのくらいの遅延時間まで運動主体感が維持されるのか(運動主体感の時間窓)を定量化した。さらに参加児はDCD国際標準評価バッテリー(M-ABC-2)や、小児用抑うつ評価(DSRS-C)などの評価も受けた。

その結果、DCD群の運動主体感の時間窓はTD群と比較して、有意に延長した。このことは、DCDを有する児では行動とその結果の間に大きな時間誤差があったとしても、結果の原因を誤って自己帰属(誤帰属)したことを意味する。

この結果が出た理由として、DCDを有する児では「過去の研究からもTD児と比較して内部モデルにおける感覚-運動統合機能が低下している」「意図した動きと実際の動きが完全に一致しない状況(すなわち運動の失敗)を頻繁に経験する」という2点が考えられた。

加えて、TD児の運動主体感の時間窓と微細運動機能との間には有意な相関関係があった。このことは、内部モデルが学童期児童の運動主体感の生成に比較的大きな貢献をしていることを示した過去の研究と一致していたという。

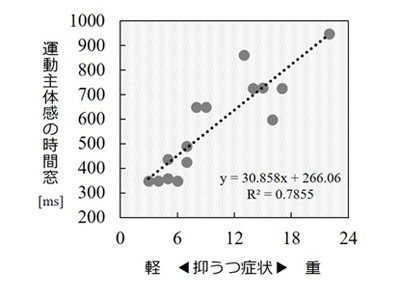

一方、DCDを有する児における運動主体感の時間窓と抑うつ症状との間には有意な相関関係があり、このことは誤った自己帰属(誤帰属)が大きくなるほど、抑うつ症状が重度化したことを意味するという。

DCD児のにおける運動主体感の変質を初めて定量的に証明

今回の研究により、DCDを有する児では、運動主体感が変質している(時間窓が延長している)ことが定量的に初めて明らかにされ、この運動主体感の変質と内部モデル障害、そして精神心理的症状との間には双方向性の関係があることが強く示唆された。

「今後、本研究で提起されたいくつかの限界点を考慮して、DCDを有する児における改変された運動主体感が、運動の不器用さ、そして精神心理的問題の発生に、どのように関与しているのかを調べるさらなる研究が必要だ」と、研究グループは述べている。