PD-1シグナル阻害で発症の乾癬様皮膚炎は、通常の乾癬と異なるのか?

筑波大学は10月15日、抗PD-1抗体投与中に乾癬様皮膚炎を発症した場合、その皮疹において表皮へのCD8 T細胞(免疫を活性化する細胞)浸潤が通常の乾癬症例より多く、かつ血液中で、炎症を促進するサイトカインの一つであるインターロイキン(IL)-6が上昇していることがわかったと発表した。この研究は、同大医学医療系の沖山奈緒子講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Communications Biology」に掲載されている。

画像はリリースより

がんの治療においては、programmed cell death(PD)-1をはじめとした免疫チェックポイント分子の阻害剤が臨床応用され、このがん免疫療法は、今までにない治療法として、皮膚の悪性黒色腫をはじめ多くのがん治療に光明を与えている。PD-1などの免疫チェックポイント分子は、T細胞など免疫担当細胞上に発現し、PD-L1やPD-L2といったリガンドが結合すると、免疫活性を抑えるシグナルが入る。免疫チェックポイント阻害薬は、このシグナルを阻害することで免疫を活性化し、がん免疫を増強することで、がんを克服する。

一方で、免疫機構が増強することで、人為的な自己免疫性疾患ともいえる、特有の副作用(免疫関連副作用)も出てくる。免疫関連副作用は、あらゆる臓器で発症し、肝炎、肺炎、大腸炎、甲状腺炎や下垂体炎、神経炎、筋炎、自己免疫性糖尿病などが起こるが、皮膚に起こる免疫関連副作用が最も頻度が高く、「皮疹」として報告される中には、扁平苔癬やStevens-Johnson症候群、白斑、また乾癬様皮膚炎などが含まれる。これらの免疫関連副作用の制御には、がん免疫療法の中止、ステロイドなど非特異的免疫抑制剤の投与が行われるが、これによって、がん免疫療法の抗がん効果も相殺されてしまう。

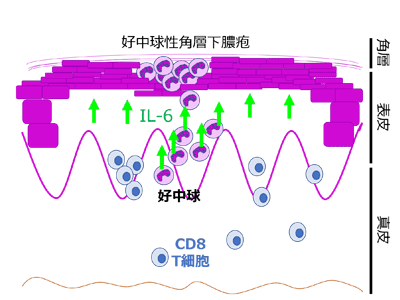

通常の乾癬は炎症性皮膚疾患の1つで、IL-23で制御されるIL-17産生CD4 T細胞(Th17細胞)がその病態の中心であることが明らかになっている。境界明瞭な角化性紅斑が多発し、時に爪甲も破壊される。皮膚生検を行うと、角層下に好中球(白血球の1種)が関与する微小膿瘍が形成され、表皮は肥厚し、角化の促進が観察される。今回、研究グループは、PD-1シグナル阻害下で発症する乾癬様皮膚炎には、通常の乾癬と異なる点があるのか、またその場合の治療標的は何かを探索した。

IL-6の上昇が乾癬様皮膚炎症例の特徴で病態悪化の要因、通常の乾癬とは異なる

研究グループはまず、悪性黒色腫で抗PD-1抗体によるがん免疫療法によって乾癬様皮膚炎を発症した症例と、通常の乾癬の症例の、皮膚生検組織を比較した。その結果、PD-1シグナル阻害下乾癬様皮膚炎の特徴として、表皮内にCD8 T細胞が優位に浸潤していることを発見。また、これらの症例と、悪性黒色腫で抗PD-1抗体によるがん免疫療法を施行されたが、免疫関連副作用を発症しなかった症例の血清サイトカインを調べたところ、炎症を促進するIL-6の上昇が乾癬様皮膚炎症例の特徴であることもわかった。

そこで、免疫を活性化する薬剤イミキモドを皮膚に塗布することで乾癬様皮膚炎を惹起したモデルマウスを用いて、さらに詳細に解析した。すると、PD-1欠損マウスもしくは抗PD-1抗体治療マウスに乾癬様皮膚炎を惹起した場合、野生型マウスを用いた場合に比べ、皮膚炎が悪化し、さらにCD8 T細胞上のみでPD-1を欠損させたマウスでも同様に、皮膚炎は悪化した。これらのPD-1シグナル阻害下乾癬様皮膚炎は、ヒトと同様に、表皮内CD8 T細胞浸潤が増強しているという特徴がある。また、抗IL-6受容体抗体を使って治療実験を行ったところ、PD-1全欠損マウス、CD8T細胞上PD1欠損マウスともに、悪化した乾癬様皮膚炎が、野生型マウスに起こした乾癬様皮膚炎と同程度まで改善したが、野生型マウスの乾癬様皮膚炎には効果がなかった。

IL-6は、リンパ球やマクロファージ、樹状細胞などの血球系細胞のみならず、角化細胞や線維芽細胞、血管内皮細胞などの臓器構成細胞まで、さまざまな細胞から産生されるが、PD-1欠損マウスの乾癬様皮膚炎中では、特に表皮内の血球系細胞でのIL-6発現が増強していた。つまり、PD-1シグナル遮断下の乾癬様皮膚炎は、PD-1シグナルが遮断されたCD8 T細胞の活性化と表皮内浸潤によって悪化し、Th17細胞で制御されている通常の乾癬とは異なり、IL-6が病態を悪化させる要因ということになる。

IL-6標的療法で、CD8 T細胞の活性を保ちつつ副作用制御の可能性

抗PD-1抗体を用いたがん免疫療法において、がん治療の妨げになっている免疫関連副作用のうち、乾癬様皮膚炎に着目して、その発症機序を詳細に解明した。細胞傷害性CD8 T細胞の活性化が、がん免疫療法の抗がん効果の主要因子と考えられているが、免疫関連副作用もやはりCD8 T細胞の活性化が引き起こしていることが明らかになった。

T細胞活性化を全般に抑制する免疫抑制剤であれば、免疫関連副作用も抑えることが出来るが、同時に抗がん作用も抑えてしまうことになる。しかしながら、今回の研究により、T細胞活性化を全面的に抑えなくとも、IL-6を抑えることで、免疫関連副作用を制御できる可能性が示唆された。研究グループは今後、肝炎など他の免疫関連副作用を発症した症例についても、IL-6標的療法の効果を検証していくとしている。

▼関連リンク

・筑波大学 注目の研究