5つの抗糖脂質抗体と6か月後の独歩不能との関連性を検討

近畿大学は10月12日、抗糖脂質抗体のIgG抗GD1a抗体が、四肢筋力低下や呼吸障害をきたす「ギラン・バレー症候群」の予後を予測する新たなマーカーとなることを発見し、そのマーカーと既存の予後予測ツールを組み合わせることで、ギラン・バレー症候群の患者が半年後に歩行できるかどうかを高い確率で予測できることを提唱したと発表した。この研究は、同大の楠進名誉教授(元医学部教授、専門:神経内科学)を中心とした研究グループによるもの。研究成果は、国際誌「Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry(JNNP)」に掲載されている。

ギラン・バレー症候群は、上気道感染や下痢といった感染を契機に、体内に自己抗体が生成されて四肢脱力や感覚障害をきたす末梢神経障害の一つ。患者は子供から高齢者までおり、年間10万人に1~2人が発症すると言われ、症状は筋力低下やしびれ感という軽度のものから、寝たきりや人工呼吸器を要するほどの呼吸障害といった重度のものまで多岐にわたる。元の生活に戻ることができる症例が多いが、約2割は6か月後に独歩できず、その後の生活や就労に影響を及ぼす。

近年、オランダで、予後を予測するツール「modified Erasmus GBS Outcome Score(mEGOS)」が発表された。mEGOSは入院7日目に評価し、年齢(0~2点)、下痢の有無(0~1点)、筋力(0~9点)の点数の合計(12点満点)が高いほど、6カ月後に独歩できない可能性が高いと予測される。

日本では西欧と比べ、ギラン・バレー症候群の臨床的・電気生理学的サブタイプの頻度が異なる。研究グループは、先行研究で国内のギラン・バレー症候群例を集め統計解析を行い、オランダから報告された予後予測ツールである「mEGOS」が、国内でも有用であることを報告している。

抗糖脂質抗体は、ギラン・バレー症候群の病態に関与することが報告されているが、mEGOSには含まれていない。抗体の情報を加えることで予後予測の精度がより高くなることが予想されたため、今回の研究では5つの抗糖脂質抗体(抗GM1抗体、抗GD1a抗体、抗GalNAc-GD1a抗体、抗GQ1b抗体、抗GT1a抗体)と6か月後の独歩不能との関連性を検討した。

画像はリリースより

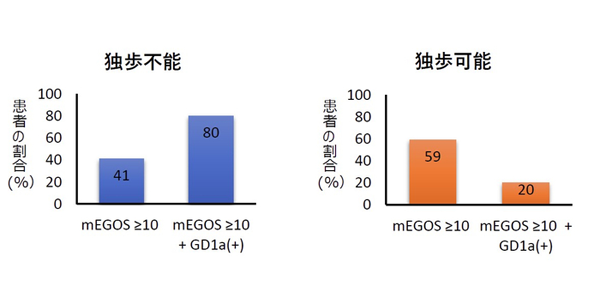

抗GD1a抗体陽性かつmEGOS10点以上で、6か月後に独歩不能割合80%

今回の研究では、2011~2015年の間に、16の共同研究施設から集めたギラン・バレー症候群例の中で、IgGクラスの抗糖脂質抗体を測定した症例(抗GM1抗体:157例、抗GD1a抗体:152例、抗GalNAc-GD1a抗体:119例、抗GQ1b抗体:155例、抗GT1a抗体:111例)を用いて、予後不良との関連性を統計解析。その結果、抗GD1a抗体が陽性であった25例中9例(36%)は予後不良で、陰性例の127例中8例(6%)と比べ、有意に高率だった。

また、抗GD1a抗体陽性かつmEGOSが10点以上であった場合は、6か月後に独歩不能の割合が80%であり、mEGOS10点以上のみの場合の41%と比べ、高い確率だった。

抗GD1a抗体は予後不良と関連、mEGOSとの組み合わせでより高率に予後不良症例を予測

IgG抗GD1a抗体は、ランビエ絞輪部、特に遠位部を障害することが報告されており、そのために生じた軸索変性が予後不良に関わっている可能性が考えられるという。これらの結果から、抗GD1a抗体は予後不良と関連し、mEGOSと組み合わせることでより高率に予後不良症例を予測できることを見出したとしている。

現在ギラン・バレー症候群に対しては、より強力な新規治療の検討が進められている。そのような新規治療の適応を考慮する上で、今回の研究の成果は有用なものと考えられる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・近畿大学 ニュースリリース