パーキンソン病患者の13%で認められる「衝動制御障害」は、なぜ起こるのか?

和歌山県立医科大学は10月6日、パーキンソン病の精神症状を引き起こす脳内ネットワーク異常を解明したと発表した。この研究は、同大脳神経内科学講座の髙 真守助教、同伊東秀文教授、同大生理学第一講座の金桶吉起教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

パーキンソン病は、動きの鈍さ、手足のふるえなどの症状が、脳内のドパミンを産生・放出する神経が少しずつ減少していくことで出現するが、根本的な原因はわかっていない。近年、これらの運動症状以外にも、抑うつ、睡眠障害、視覚認知障害、自律神経障害(便秘、頻尿、起立性低血圧)、衝動制御障害など、さまざまな非運動症状が出現することが問題視されている。

中でも衝動制御障害は約13%の患者で認められるとされている。病的賭博、性欲亢進、過食、買い物依存などを含み、さらにその関連症状としてpunding(常動反復動作)、趣味への過剰な没頭、ドパミン調節障害(ドパミン補充療法の過剰な渇望)などが挙げられる。衝動制御障害は非生産的で、有害、さらには違法行為まで引き起こす可能性があり、患者および家族に重大な影響を及ぼす。一方で、最近の研究では明らかな衝動制御障害がないパーキンソン病患者においても衝動的な特性があることが指摘されている。また、高い衝動性は衝動制御障害の前兆であり、衝動制御障害発症時の重症化に関連するとされている。しかし、パーキンソン病の衝動性亢進に関する脳の病態生理に関しては未だ不明な点が多く、治療法開発のためにはその解明が急務である。

近年の世界的な脳機能研究の流れの中、安静時機能的MRI(核磁気共鳴画像法)による脳機能解析技術が急速に進歩してきており、ヒトの脳内のさまざまな大規模ネットワークを再現性高くマッピングできることが証明されている。その技術を用いてさまざまな疾患の脳機能異常を検出できるようになってきている。このような背景の中、今回研究グループは、パーキンソン病の衝動性亢進に関連した脳内ネットワーク異常について、安静時機能的MRIを用いた研究を行った。

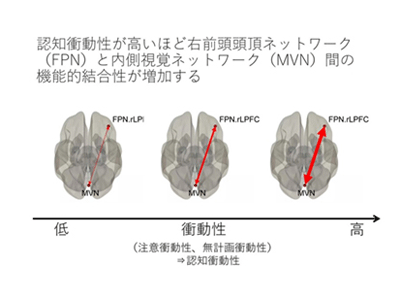

認知衝動性が高いほど右FPN-MVN間の機能的結合性が強く、運動衝動性が高いほどDMN-SN間の機能的結合性が低下

認知機能正常の特発性パーキンソン病患者45人および健常対照者21人を対象として、衝動性の評価と運動・認知機能評価および安静時機能的MRIを施行。衝動性の評価は、衝動性評価で最も用いられている質問紙Barratt Impulsiveness Scala 11th version(BIS-11)を用いて行った。さらに下位項目としての注意衝動性、運動衝動性、無計画衝動性の評価も行い、それぞれの機能的結合性の特性を調べた。安静時機能的MRI解析は、Statistical Parametric Mapping software, version 12(SPM12)およびCONN toolbox version17を用いて、32種類の大規模ネットワーク間の機能的結合性解析を行った。

その結果、衝動性の高いパーキンソン病群は衝動性の低いパーキンソン病群に比べ、右前頭頭頂ネットワーク(FPN)と内側視覚ネットワーク(MVN)間の機能的結合性が有意に高いことがわかった。その右FPN-MVN間の機能的結合性は、BIS-11の値と有意な正の相関を示し、さらに下位項目である注意衝動性と無計画衝動性においても同様に、有意な正の相関を認めた。注意衝動性と無計画衝動性は認知衝動性に関連しているといわれており、認知衝動性が高いほど右FPN-MVN間の機能的結合性が強くなっていることがわかった。

一方で、運動衝動性に関しては異なる傾向を示し、デフォルトモードネットワーク(DMN)と顕著性ネットワーク(Salience Network:SN)間の機能的結合性と負の相関を認めた。つまり、運動衝動性が高いほどDMN-SN間の機能的結合性が低下していることが判明した。大脳基底核と大規模ネットワーク間の機能的結合性には、グループ間で明らかな違いは認められなかった。

今回の知見が病態解明や薬物療法開発の理論的根拠として役立つ可能性

今回の研究成果により、パーキンソン病の衝動性亢進の背景に、特定の脳内ネットワーク異常が関連していることが示された。

「この結果はパーキンソン病の衝動性亢進における複雑なメカニズムの一側面に過ぎないが、今後のさらなる病態解明および局所療法、薬物療法開発の理論的根拠として重要な知見となることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・和歌山県立医科大学 記者発表