精神疾患領域で切望されていた、疾患群同士の分類を行う機械学習の開発

東京大学は8月17日、慢性期統合失調症、発達障害、および健常対照から計測された磁気共鳴画像(MRI)の脳構造データを用いて機械学習を行い、疾患群同士でも70%以上を判別可能な機械学習器を開発したと発表した。これは、同大大学院総合文化研究科附属進化認知科学研究センターの小池進介准教授、同大医学部附属病院精神神経科の笠井清登教授、浜松医科大学医学部精神医学講座の山末英典教授(前東京大学医学部附属病院精神神経科准教授)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Translational Psychiatry」に掲載されている。

画像はリリースより

精神疾患の診断は精神科医による問診が主な判断基準となっており、血液や画像などを用いた客観的な診断補助が求められている。機械学習は近年より一般的になった分類手法で、これまで統合失調症や発達障害でわかっていた脳構造画像の特徴を用いて、診断補助となり得る可能性があった。しかし、これまでの精神疾患脳画像を用いた機械学習研究では、疾患群と健常群を分ける研究がほとんどで、疾患群同士の分類を行う機械学習の開発はこれからの課題とされていた。また、作成された機械学習器を異なる臨床病期のデータ、例えば、発症リスクや発症初期の方に当てはめ、その性能を評価することは行われていなかった。

特に、発症前後は診断の確定が難しい場合が多く、治療方針の確定が困難なケースがある。臨床現場で判断が難しい場合に、客観的な診断補助の機会があれば、より適切な治療に結び付けられる可能性がある。そこで研究グループは今回、磁気共鳴画像(MRI)の脳構造データを用いて、(1)慢性期統合失調症、発達障害、健常対照の3つを分ける機械学習器を作成し、(2)この機械学習器にはどのような脳構造特徴が重要かを明らかにすることにした。そして、(3)機械学習器判別と重症度の相関を検討し、(4)この機械学習器作成には使用していない独立した異なる統合失調症臨床病期(精神病ハイリスク、初回エピソード精神病)の脳構造画像を当てはめ、この機械学習器が疾患カテゴリーを判別できるかを検討した。

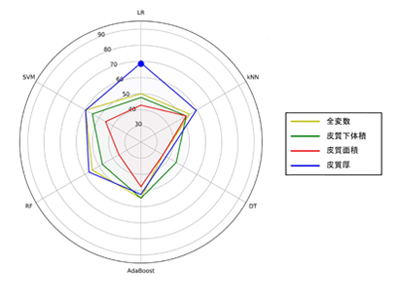

疾患判別にはSVMとLRが有効、脳構造特徴としては皮質厚と皮質下体積が有効と判明

慢性期統合失調症64人、発達障害36人、健常対照106人の研究参加者から計測された脳構造画像を、FreeSurferという解析ソフトウェアを用いて、各部位の皮質厚(150変数)、皮質面積(150変数)、皮質下体積(36変数)、計336変数を求めた。PythonのSkLearnライブラリにある6つの機械学習手法を用いて、どの脳構造特徴と機械学習器の組み合わせが、最も判別率が良くなるかを検討した。

械学習器は判別率のほか、各疾患群の症状重症度によっても評価した。また、独立サンプルとして、精神病ハイリスク26人(数年間で統合失調症発症リスクが20%程度あるといわれている群)、初回エピソード精神病17人(精神病症状である幻覚、妄想などを発症して間もない群)の研究参加者から計測された脳構造画像を、同様の方法で脳構造特徴変数を求め、作成された機械学習器に当てはめた。

その結果、特にサポートベクターマシーン(SVM)とロジスティック回帰(LR)という2つの機械学習器が、疾患判別にはより有効であることがわかった。また、脳構造特徴としては、皮質厚と皮質下体積が有効であることも明らかになった。これらの機械学習器では、発達障害群における興味の限局と常同的・反復的行動得点に一貫した関連が認められた。さらに、独立サンプルとして精神病ハイリスク、初回エピソード精神病の脳画像データを当てはめると、57.6%の精神病ハイリスクデータ、70%の初回エピソード精神病データが統合失調症と判定され、残りは健常対照と判定された。しかし、発達障害と判定されるデータはなかったという。

「鑑別診断」や「治療予測」などのマーカーとしての応用に期待

今回の研究は、統合失調症、発達障害、健常対照の3つの群を分ける機械学習器を作成し、それを独立した異なる統合失調症臨床病期のデータに当てはめ、その性能を検証した世界初の研究である。これまでの精神疾患脳画像を用いた機械学習は、主に疾患群と健常群を分けるものだった。しかし、臨床現場では、ほぼ全ての対象者が研究上は疾患群に入っているため、その臨床応用は限られたものになる。鑑別診断、つまり「疾患Aと疾患Bのどちらか」という機械学習技術は、臨床現場で必要とされる「鑑別診断」や「治療予測」などのマーカーとしての応用が期待される。

研究グループは、「今後は、これらが多施設共同研究データでも再現できるか、異なるMRI機種や計測パラメータで得られた脳画像で再現するためにはどのような手法を用いればよいのか、といった検証を重ね、一般的な医療機関で計測されるMRIデータへの応用を目指していきたいと考えている」と、述べている。

▼関連リンク

・東京大学 プレスリリース