医療現場で扱いやすい血液型判定技術が求められている

東京理科大学は7月29日、マイクロ流路中における微細気泡の希釈機能を利用し、迅速かつ簡便な血液型判定を可能とする全血用血液型分析チップの開発に成功したと発表した。これは同大工学部機械工学科の元祐昌廣准教授、山本憲助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「Biomicrofluidics」に掲載されている。

画像はリリースより

一般的な血液型判定試験は、血漿(液体成分)と血球(赤血球や白血球などの固体成分)をそれぞれ試薬と反応させて凝集反応を目視や光学的手法を用いて判定する。遠心分離操作や正確性が求められるピペット操作などの人間による操作や、検査結果の目視判定など熟練の技師による作業が必要とされている。現状では血液型判定検査や交差適合試験などに30分以上かかっており、患者への輸血開始までの時間短縮および医療現場の負担軽減のために、迅速かつ簡便な血液検査技術の開発が急務とされている。

近年、マイクロスケールの流路を有する手のひらサイズのマイクロチップを用いた血液検査に注目が集まり、これまでに血液検査用のマイクロチップが数多く開発されている。しかし、一般的なマイクロチップは研究装置の扱いに慣れていない医療従事者が扱うのが難しいという問題を抱える。そのため、高い分析精度に加え、誰でも簡単に扱うことができる簡便性を兼ね備えたマイクロチップの開発が求められている。そこで研究グループは、血液検査の全自動化や迅速化を目指したデバイスの開発に取り組んだ。

全血をデバイス中で「気泡」を用いて自動的に希釈

今回の開発の鍵は、全血(分離していない血液)を用いてデバイス中で自動的に希釈する機構であった。研究グループはこれまでに、マイクロ流路中におけるモデル溶液と希釈液の混合が、両方の液体と混ざり合わない液体の微小な液滴が存在することによって促され、効率よく溶液の希釈が可能であることを突き止めている。この知見に基づき、今回は血液と希釈用のリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の両方に混ざり合わないものとして、血球成分に影響を与えない「気泡」を採用し、全血をデバイス中で自動的に希釈する機構を開発した。

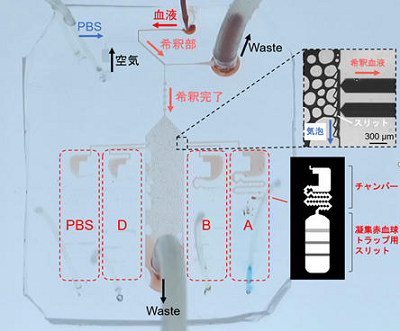

マイクロチップは、5つの部位で構成される。1.血液、PBS、空気をそれぞれ注入する部分とそれに続くマイクロ流路。2.希釈液を完全に均一にするための小部屋。3.血液と気泡を分離するスリット。4.血液を抗体と反応させるチャンバー。5.凝集体を微小な隙間で捕捉して目視での観察を可能にする検出部。1で血液とPBSが徐々に混ざり合った後、2で気泡が不規則に動くことにより完全に均一な希釈液を得ることができる。検出部としては、抗A抗体(A型とAB型の赤血球にあるA抗原が結合)、抗B抗体(B型とAB型の赤血球にあるB抗原が結合)、抗D抗体(Rh+型の赤血球にあるD抗原が結合)のそれぞれの溶液で満たしたものと、コントロールとしてPBSで満たしたものの計4種類を並列で接続した。

血液とPBSそれぞれをデバイスに注入する際の流速と、空気を注入する際の圧力をそれぞれパラメーターとして、血液の希釈倍率を調整した。赤血球(10μm程度の大きさ)の凝集体(数10μmの大きさ)をトラップするスリット部の厚さもパラメーターとして50μm~100μmの範囲で検討したところ、厚くなるほど凝集している部分と凝集していない部分のコントラストの差が小さく、見分けにくく、目視での判定が難しくなったため、50μmを採用した。

また、そのスリットの柱と柱の間のギャップは、20μmより小さなギャップでは赤血球の凝集体によって詰まりが発生したため、それを最小として100μm、50μm、20μmの3種類のギャップを持つそれぞれのスリットを直列に配置して、大きな凝集体から順に効率よくトラップする構造を採用。さらに、赤血球の凝集が発生した場合とそうでない場合のコントラストの差には希釈倍率による影響も大きかったことから希釈倍率についても検討を行い、従来の血液検査では10倍希釈が標準だが、今回開発したマイクロチップでは5倍希釈が最適であることを見出した。

実際に約5分で血液型を判定、救急医療への貢献に期待

開発したマイクロチップを用いて、実際に血液型判定試験を行ったところ、試料注入から1分未満で希釈血液が検出部に到達し、5分程度で血液型判定を行うことができた。また、計10人の被験者から提供された血液を用いてそれぞれ同デバイスで血液型判定を行ったところ、全ての例において赤血球の凝集が発生している部分と発生していない部分が目視で明確に区別でき、被験者それぞれから報告のあった血液型と全て一致する結果となり、同手法が実際の血液型判定で利用可能であることが確認された。

「今回成功した簡易かつ迅速な血液検査チップ技術の高度化は、救急処置室内の医療の簡素化につながり、医療従事者の労働量やコストの削減に大きく貢献すると考えられる。また、将来的にはドクターヘリや災害時の医療活動などで活用が広がると期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京理科大学 プレスリリース