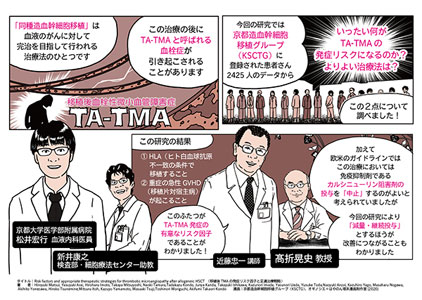

同種造血幹細胞移植後の患者2,425人のデータから、TA-TMA発症リスク因子、各治療法の有効性など検討

京都大学は7月14日、移植後血栓性微小血管障害症(TA-TMA)の発症リスク因子と治療法の検討を行い、ヒト白血球抗原型(HLA)不一致移植に加えて、急性移植片対宿主病(GVHD)の合併がリスク因子になることを見出し、従来提唱されているTA-TMA治療法である「カルシニューリン阻害剤(免疫抑制剤)投与中止・ステロイドへの変更」に比べて、「カルシニューリン阻害剤の減量継続投与」のほうが予後を改善することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学部附属病院の松井宏行血液内科医員(現・米国Buck Institute研究員)、新井康之検査部細胞療法センター助教、医学研究科血液腫瘍内科学の近藤忠一講師、髙折晃史同教授らの研究グループによるもの。研究成果は、米国血液学会の学会誌「Blood Advances」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

同種造血幹細胞移植は、難治性白血病などの造血器疾患患者にとって治癒が望める治療法だが、急性移植片対宿主病(GVHD)をはじめとしたさまざまな治療関連合併症により重度の後遺症が残ることや、亡くなる場合がある。中でも、TA-TMAは発症すると治療が難しく、予後不良の治療関連合併症として知られている。しかし、TA-TMAは比較的まれな合併症であることもあり、単施設のデータを基にした従来の解析では症例数が少ない一方で、全国規模のデータベースを用いて解析しようとした場合も、解析に必要なデータが登録されていないなどの問題点がある。発症リスク因子は十分に解析されておらず、治療法に関しても同じ理由のために確立されていない。

研究グループは、京都大学医学部附属病院血液内科および関連病院血液内科を合わせた17施設からなる京都造血幹細胞移植グループ(Kyoto Stem Cell TransplantationGroup:KSCTG)に登録された同種造血幹細胞移植後の患者2,425人のデータを用いて、TA-TMAの発症率や発症リスク因子、各治療法の有効性について検討した。

従来のGL推奨より「カルシニューリン阻害剤を減量しながら投与継続」のほうが良好な治療効果

今回の研究では、KSCTGですでに構築されたデータベースを用いるとともに、登録されたデータで不十分な部分に関しては、各施設で保管されている診療録原本に立ち返ってデータを収集し、さらに正確かつ詳細な解析を行った。その結果、すでに知られているHLA不一致移植に加えて、GVHDやアスペルギルス感染症、肝類洞閉塞症候群(VOD/SOS)などがTA-TMA発症のリスク因子になることが、時間依存性共変量を用いた解析により、統計学的に初めて示された。

従来の世界的な診療ガイドラインでは、TA-TMAに対する治療として「カルシニューリン阻害剤投与を中止し、副腎皮質ステロイド製剤へ変更すること」が推奨されているが、解析の結果、「カルシニューリン阻害剤を減量しながら投与継続」のほうが、良好な治療効果を得られることがわかった。

高リスク患者対象の予防法開発やGLの再検討に期待

今回の研究によって、HLA不一致などの移植前因子だけでなく、急性GVHD、アスペルギルス感染症、VOD/SOSといった移植後合併症が、TA-TMA発症のリスク因子となることが明らかになり、移植後の経過においても常にTA-TMA発症のリスクを予測し続けることの必要性が示された。また、一旦TA-TMAの発症を認めた際には、GVHD予防目的で投与されているカルシニューリン阻害薬を中止するのではなく、減量しながら投与継続するほうが、TA-TMA改善に有効であることが示唆された。

TA-TMAは、移植後合併症の中でも予防法や治療法が確立されていない合併症だ。これまで十分に解明されていなかったTA-TMAのリスク因子やより有効な治療法が明らかになったことで、高リスク患者を対象とした予防法の開発や既存のガイドラインの再検討が行われ、同種造血幹細胞移植の更なる治療成績の向上につながることが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果