下垂体副作用の特徴と、発症した場合の予後を調査

名古屋大学は7月1日、がんの免疫チェックポイント阻害薬治療による副作用に関する前向き研究を実施し、下垂体副作用の発生と生存率の改善との関連を明らかにしたと発表した。これは、同大医学部附属病院糖尿病・内分泌内科の小林朋子病院助教、岩間信太郎講師、同大医学系研究科の有馬寛教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal for Immuno Therapy of Cancer」に掲載されている。

免疫チェックポイント阻害薬は、がんに対する免疫反応を高めることで抗がん作用を示すがん免疫治療薬だ。日本では悪性黒色腫、肺がん、腎がん、頭頸部がん、ホジキンリンパ腫、胃がん、尿路上皮がん、乳がんなどで近年保険が適用され、使用が拡大している。一方、免疫反応の活性化が自己の臓器で発生した際の副作用(irAEs)が問題となっている。irAEsは肺、消化管、皮膚、神経・筋、内分泌器官など全身のさまざまな部位で認められ、内分泌障害の頻度は高いと考えられていたが、その詳細は明らかではない。また、免疫チェックポイント阻害薬による下垂体副作用が発症した場合、ACTH分泌低下症に対して生理量のステロイド投与が推奨されているが、その場合の生命予後については不明のままだ。

そこで、研究グループは、免疫チェックポイント阻害薬による下垂体副作用の特徴および生命予後を明らかにするため、名古屋大学医学部附属病院で2015年11月2日以降に免疫チェックポイント阻害薬を使用した悪性黒色腫および非小細胞肺がん患者を対象に、副作用および全生存率を解析した。

画像はリリースより

イピリムマブで下垂体炎とACTH単独欠損症、ニボルマブ/ペムブロリズマブではACTH単独欠損症のみを確認

対象は免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療を受けた患者174人(悪性黒色腫66人、非小細胞肺がん108人)。内分泌障害の評価のため6週毎に下垂体、甲状腺および副腎関連検査と血糖値を24週間測定し、その後実臨床データを解析した結果、悪性黒色腫66例中12例(18.2%)、非小細胞肺がん108例中4例(3.7%)で下垂体副作用(下垂体機能低下症)が発生した。薬剤別では、抗CTLA-4抗体療法で24.0%、抗PD-1抗体療法で6.0%の頻度で下垂体副作用が認められ、既報の治験や後ろ向き研究よりも高頻度であることがわかった。

認められた下垂体の副作用のうち、抗CTLA-4抗体イピリムマブ(製品名:ヤーボイ)投与中の症例では、下垂体腫大と複数の下垂体ホルモン分泌低下を伴う「下垂体炎」と、下垂体腫大は認められずACTHの分泌のみ低下する「ACTH単独欠損症」の2つの異なる病態を呈することが明らかとなりました。一方、抗PD-1抗体ニボルマブ(製品名:オプジーボ)、ペムブロリズマブ(製品名:キイトルーダ)投与中の症例では、ACTH単独欠損症の病態のみが認められたことから、下垂体副作用には発症メカニズムの異なる2種類の病態が存在することが示唆された。下垂体副作用を発症した全ての症例は、ACTH分泌低下症に対して生理量のステロイドホルモンによる治療が行われた。

下垂体副作用を発症患者は非発症患者より高い生存率

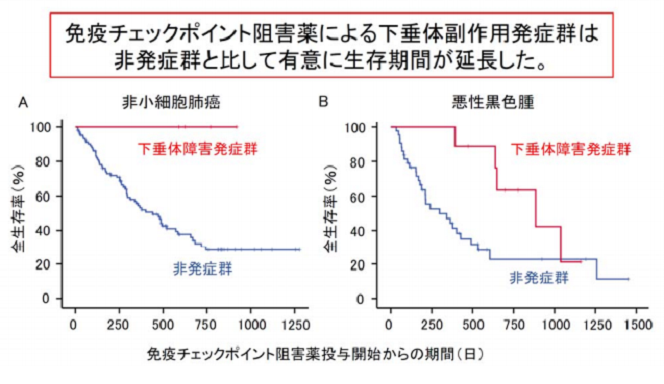

また、下垂体副作用を発症した患者は、発症しなかった患者に比べ、全生存率の有意な延長が認められた。非小細胞肺がんでは、発症群not reached に対し、非発症群441日、悪性黒色腫では、発症群885日vs非発症群298日であった。この結果から、下垂体副作用は適切に治療した場合、治療効果の予測因子となる可能性が示唆された。

下垂体副作用は、ACTH分泌低下症が必発であるため、対処が遅れれば致死的となり得る重篤な有害事象であり、免疫チェックポイント阻害薬使用時にはその病態や対処法を十分理解することが重要である。今回の研究で、下垂体副作用に関する臨床的特徴を明らかになり、適切に診断し治療すれば全生存率が延長し、治療効果の予測因子となる可能性が示唆された。「今後、この下垂体副作用の発症を治療前から予測することができる指標を解明することで、免疫チェックポイント阻害薬の安全使用法の確立に寄与したい」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 プレスリリース