匂い分子は複数の嗅覚受容体の「活性化パターン」として認識されているという通説をマウスで検証

九州大学は7月1日、匂いを嗅ぐ際に嗅神経細胞で生じる多様な調節作用(抑制性応答、拮抗作用、相乗効果)の仕組みを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究院の今井猛教授、同大学院医学系学府修士課程1年の岩本昌和大学院生、日本学術振興会の稲垣成矩特別研究員、理化学研究所の岩田遼訪問研究員(日本学術振興会特別研究員:研究当時)の研究グループによるもの。研究成果は、「Cell Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

ヒトは、身の回りにあるさまざまな揮発性化学物質を「匂い」として感じ取り、匂いを通してそこに何があるかを知ることができる。さらに、例えば肉や魚料理にレモンやハーブを添えると臭みが抑えられて美味しく食べることができるなど、匂いは混ぜ合わせることで、より複雑な効果を生み出すことがある。

ヒトなどの哺乳類において、匂いを検出するのは約400種類(マウスでは約1,000種類)存在する嗅覚受容体だ。嗅覚受容体は匂いセンサーであり、匂い分子を鍵とすると、嗅覚受容体は鍵穴のように働いて、特定の匂い分子を検出することができる。しかし、多数の匂い分子と嗅覚受容体は、必ずしも1:1に対応するわけではない。1種類の匂い分子は、しばしば複数の嗅覚受容体と反応する。多様な匂い分子は、嗅覚受容体の組み合わせによって識別されると考えられている。

過去の研究結果では、匂いを嗅がせると多くの嗅神経細胞が興奮することから、匂い分子は複数の嗅覚受容体の「活性化パターン」として認識されているのではないかと考えられてきた。また、自然界の匂いの多くは匂い分子の混合物だが、匂いの混合物は、各匂い成分に対する応答の足し合わせとして認識されているのではないかというのがこれまでの通説だった。つまり、匂いを混ぜ合わせたときに生じる複雑な効果は、脳の神経回路による複雑な演算の結果であると考えられてきた。しかし、こうしたモデルは生きた動物個体においては十分に立証されていなかった。脳の匂い情報処理の1次中枢である嗅球で匂い応答がどのように生じるかはすでに研究されていたが、嗅球で観察される応答は、すでに神経回路による修飾を受けた結果である可能性がある。嗅覚受容体を使って匂いを検出する嗅神経細胞でどのような匂い応答が観察されるのかは、よくわかっていなかった。そこで今回研究グループは、生きた動物個体において、嗅上皮に存在する嗅神経細胞の匂い応答を観察した。

匂い分子が嗅覚受容体の「活性化パターン」だけではなく、「活性化と抑制」両方のパターンで認識されている可能性

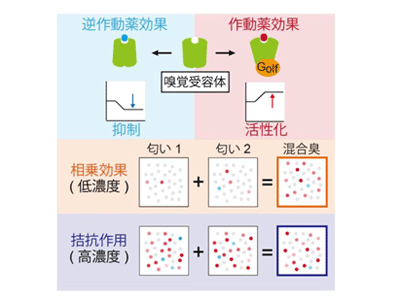

具体的には、GCaMPと呼ばれるカルシウムセンサーを嗅神経細胞で発現するトランスジェニックマウスを用いて、生体深部の蛍光画像を取得できる2光子顕微鏡を使うことで、嗅神経細胞の匂い応答をカルシウムイメージングによって測定した。その結果、匂い刺激を行うと、嗅神経細胞の中には、興奮するものだけでなく、抑制されるものも多くあることがわかった。つまり、嗅神経細胞の中には、何も刺激を行わなくてもある程度興奮しているものがあり、それらの中には、匂いを嗅ぐことで興奮度合いが下がるものがあるということを示していた。さらに同研究グループは、嗅覚受容体の生化学的な解析を行い、匂いに反応して活性化度合いが下がる嗅覚受容体が存在することを明らかにした(逆作動薬効果)。したがって、匂い分子は嗅覚受容体の「活性化パターン」によって認識されている、という従来の説とは異なり、匂い分子は嗅覚受容体の「活性化と抑制の両方のパターン」によって認識されていると考えられるという。

次に、この測定方法を用いて、匂いの混合物が嗅神経細胞でどのような反応を生じるか調査した。その結果、匂い分子の混合物に対する応答は、個々の匂い分子に対する応答よりも小さくなる場合(拮抗阻害)や、個々の匂い分子に対する応答の足し算よりもはるかに大きくなる場合(相乗効果)があることがわかった。とりわけ、高濃度の匂い分子を混ぜ合わせると、拮抗阻害が生じやすいことがわかった。一方、弱い応答しか生じない低濃度の匂い分子を混ぜ合わせた時には、相乗効果によってより大きな反応を生じやすいことがわかった。

香料の調製においては、組み合わせによって嫌な匂いを感じなくすることができたり、ほとんど匂いとして感じないような成分を追加することで豊かな香りが生まれたりすることが、経験的に知られていた。このような効果は、脳の中枢で生じると考えられていたが、今回の研究により、これらの効果が「末梢の嗅神経細胞」ですでに起きていることが明らかにされた。

匂いのハーモニーは、匂い分子が嗅覚受容体に結合する際に生じる

今回の研究成果により、匂いの認識は嗅覚受容体の活性化パターンと、その足し算で理解されるとする従来のモデルは修正が必要であることがわかった。匂い分子は嗅覚受容体の活性化や抑制の組み合わせによって認識されており、匂い分子を混ぜ合わせた時には単なる足し算以上の効果、つまり、拮抗阻害や相乗効果が生み出される。これらの効果は、匂い分子が嗅覚受容体に結合する際に生じると考えられ、そこには単なる鍵と鍵穴以上の仕組みが隠されているものと考えられる。

研究グループは、「今後、匂い分子と嗅覚受容体の相互作用の仕組みを生化学的に詳しく調べることで、これまで先人の経験のみに基づいて構築されてきた匂いのハーモニーの合理的デザインが可能になるものと期待される」と、述べている。

▼関連リンク

・九州大学 研究成果