深刻なドナー不足、移植後の免疫抑制剤長期使用も問題に

九州大学は6月3日、ヒトのiPS細胞を分化させた細胞から移植可能なミニ人工肝臓を作製し、動物の体内で機能を有することに成功したと発表した。これは、同大病院別府病院外科の武石一樹助教と米国ピッツバーグ大学医学部のSoto-Gutierrez准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cell Reports」のオンライン速報版に掲載されている。

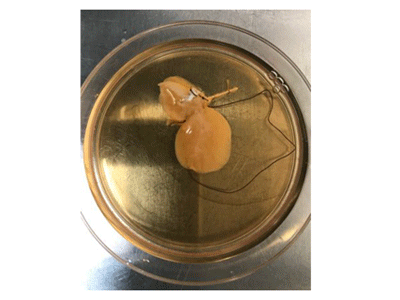

画像はリリースより

現在、肝不全の根治治療は肝移植しかない。日本国内では特に脳死ドナー不足が深刻で、肝移植が必要な患者全てで移植手術を実施することができない状況が続いている。また、肝移植後は、長期間にわたり免疫抑制剤を服用する必要がある。

研究グループは、iPS細胞から肝臓に必要な肝細胞、胆管細胞、血管上皮細胞に分化させた。ラットの肝臓から細胞を抜き取ることにより、足場タンパク質などのみで構成される肝臓の鋳型を作製し、その鋳型に分化させたそれぞれの細胞を注入して、人工肝臓を作製。この人工肝臓はタンパク質合成や解毒などの機能を有しており、動物に移植したところ、動物の生体内でも機能を有することが証明された。

将来的には移植が必要な肝不全の新規治療法になる可能性

今回の研究成果は、京都大学の山中伸弥教授が作製したiPS細胞の技術を応用したもの。患者自身の皮膚などの細胞からiPS細胞を作製し、そこから人工肝臓を作製することができれば免疫抑制剤も不要で、移植が必要な患者全てに対する肝不全の新たな治療法となり得る可能性がある。

研究グループは、「今回のミニ人工肝臓は血管などの構造も持つため、実際の移植への応用が期待できる。今後は患者の肝不全の治療に実際に応用できるようにスケールアップしていく研究を考えている」と、述べている。

▼関連リンク

・九州大学 研究成果