パーキンソン病の発症にライソゾーム病の病態メカニズムは関与するのか?

順天堂大学は3月23日、ライソゾーム病の原因となるプロサポシン遺伝子がパーキンソン病の発症に関わっていることを発見したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科神経学の服部信孝教授、波田野琢准教授、王子悠助教ら、および川崎医科大学と長庚大学(台湾)の国際共同研究グループによるもの。研究成果は、英科学雑誌「Brain」に掲載されている。

画像はリリースより

パーキンソン病は、脳内ドパミンの不足により手足のふるえや動作のしにくさなど特徴的な運動障害の症状や、認知症や便秘などさまざまな症状を起こす神経難病であり、国内には約15万人の患者がいる。最新の研究では、パーキンソン病の発症に遺伝性代謝性疾患であるライソゾーム病の病態メカニズムが関与する可能性が示唆されているが、どのように関与するのか詳しいことはわかっていない。そこで今回、研究グループは、ライソゾーム病の原因の一つであるプロサポシン遺伝子の変異が、パーキンソン病に関与するのかを明らかにする目的で研究を行った。

サポシンD領域が変異のPD患者由来iPS細胞で、αーシヌクレインが蓄積・凝集

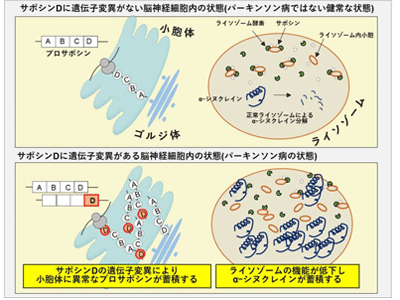

サポシンA~Dはライソゾームで脂質の分解・代謝を行う種々の酵素を活性化するタンパク質であり、細胞内消化器官のライソゾーム内でプロサポシンがサポシンA、B、C、Dの4つに分解される。サポシンA、B、Cの領域の遺伝子変異がライソゾーム病を起こすことは知られていたが、サポシンD領域の遺伝子変異がどのような病気を起こすのかはよくわかっていなかった。そこで、研究グループは、国内の290人の家族性パーキンソン病患者のDNAを対象にプロサポシンの遺伝子変異を探索。その結果、家族性パーキンソン病の3家系からサポシンD領域の異常を起こす遺伝子変異を発見した。患者由来のiPS細胞を線維芽細胞や中脳のドパミン神経細胞に分化させたところ、ライソゾームの重要な機能であるオートファジーに異常があることが判明。さらに、パーキンソン病に特徴的な脳の病理所見として知られる、レヴィ小体に含まれるαーシヌクレインの凝集傾向を認めた。これは、今回発見したサポシンDの遺伝子変異が原因となり、プロサポシンがライソゾームにうまく運ばれず小胞体に停滞することで、ライソゾームの機能不良が起こってαーシヌクレインが蓄積・凝集したと考えられるという。

次に、孤発性パーキンソン病にもサポシンDの遺伝子変異が関連する可能性を探索するため、日本と台湾の計1,105人の孤発性パーキンソン病患者のDNAを解析。その結果、プロサポシン遺伝子で、サポシンDのエクソンの近くにあるイントロンにおいて、2か所の遺伝子多型の頻度が多いことがわかった。さらに、サポシンD領域の遺伝子変異を持つマウスを調べたところ、パーキンソン病によく似た運動障害の症状を示し、脳の黒質の神経細胞が減少していた。これは、パーキンソン病の状態をモデル動物(マウス)で再現できたことを意味するという。これらの結果から、サポシンDの遺伝子変異や遺伝子多型がパーキンソン病に関係することが判明した。

今回の研究により、オートファジーなど多くの重要な機能を持つライソゾームに関連するサポシンの異常が、根本的な治療法がなく原因についても不明な点が多いパーキンソン病に関与することが明らかになった。研究グループは、「今後、サポシンの機能を正常化する薬剤を開発することで、パーキンソン病の根治治療に近づく可能性がある」と、述べている。

▼関連リンク

・順天堂大学 プレスリリース