運動主体感は脳変性疾患による運動まひ、身体機能の低下などにより感じにくくなる

東京大学は3月19日、機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging、以下fMRI)を用いた実験において、「自分が運動を行っている本人である」という感覚を定量化することに成功したと発表した。これは、同大大学院人文社会系研究科の大畑龍研究員、ATR認知機構研究所の浅井智久研究員、東京大学大学院人文社会系研究科の今水寛教授(東京大学大学院工学系研究科人工物工学研究センター/ATR認知機構研究所)らの研究によるもの。研究成果は、「Cerebral Cortex」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

私たちが体を動かす時、「まさに自分が運動している」「運動を引き起こしている主体は自分」という運動主体感を得ることができる。この感覚は、普段はとりたてて意識しないものだが、統合失調症などの精神疾患により運動主体感が失われると、自分で運動しているにもかかわらず、誰か他の人に操られているような体験をする場合がある。また、運動主体感は、脳卒中や脳変性疾患による運動まひ、あるいは加齢に伴う身体機能の低下などにより、感じにくくなってしまう場合がある。懸命なリハビリにより、身体機能はある程度回復したとしても、自分が運動したという意識的な部分までは回復に至る保証はない。

また、自動車やスマートフォンなどの操作において、ユーザーが「まさに自分が操作している」と感じることは、自然で使いやすい機器であるために欠かせない。スマート社会の進行により、自動運転など身の回りのさまざまな機器が自動化され、その主体が機器に委ねられることが多くなっている。しかし、依然として、危険回避などの重要な操作において、人間が主体的に行う場面が多く残されている。自動化しつつも、いかにユーザーに運動主体感を感じさせるかという点は、機器の自動化が進む昨今、注目されている重要な観点である。

運動主体感に関わる脳の領域を調べた研究はこれまでも行われてきたが、その多くは、「ボタンを押すような一瞬の運動」において調べられてきた。これらは、人が運動主体感を感じられるようになるまでの過程を分析するには運動時間が短く、その脳内の過程は明らかではなかった。特に、運動主体感に重要とされる、運動をコントロールする働きと、自分が主体であるという感覚を感じとる働きが脳内でどのように役割分担されているかは未解明のままであった。

課題中に脳情報を計測、運動主体感に関する脳の領域に役割分担があると明らかに

研究グループは、18人の実験参加者(20~42歳:平均年齢25.9歳、男性12人、女性6人)に、fMRI装置の中でジョイスティックを操作する運動を課した。ジョイスティックを操作して画面上のカーソルを動かし、10秒かけて5山の波線をなるべく正確になぞることを参加者に求めた。このカーソルの動きは、課題実施中のジョイスティックの動きと、事前に記録された他人のジョイスティックの動きが、ある一定の割合で混ぜ合わされていた。このカーソルを操作すると、参加者は最初、自分の動きかどうかわからない状態から運動をスタートすることになるが、運動を進めていくに従い、どの程度自分の動きであるかが明確になってくるように設計された。各課題実施の直後に、カーソルの動きがどの程度自分の動きらしいと感じたかを9段階で参加者に回答してもらった。評価は、1=完全に他者←→9=完全に自分、である。

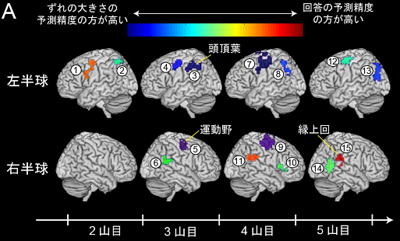

この課題を行っている時にfMRI装置で計測した脳活動データを、脳情報の解読技術で解析し、参加者の9段階の回答を予測。その結果、運動野や頭頂葉、島皮質、高次視覚領域(中側頭回など)の活動から参加者の回答を予測することができた。次に、ジョイスティックの動きのデータから、「参加者が予測したカーソルの位置」と「実際に画面上に表示されたカーソルの位置」のずれの大きさを調べた。すると、このずれが参加者の回答を説明する重要な指標であることがわかった。このずれの大きさも脳情報の解読技術を使って脳活動から予測し、回答の予測精度と比較。その結果、左右の運動野や、左の頭頂葉は、ずれの大きさに対する予測精度が高いことがわかった。一方、右の縁上回(頭頂葉の一部)は、回答に対する予測精度の方が高いという結果であった。

今回の研究で用いた手法は、普段は漠然と感じている運動主体感を、脳活動のモニタリングで定量化することを可能にする。これにより、運動機能と同時に運動主体感も回復するような最適なリハビリ手法の提案も期待される。さらに、今回の手法を応用することで、自動走行時のドライバーの運動主体感を定量的に評価することができるようになる。「どんな運転方法であれば自動運転でも運動主体感を感じ続けられるのかを探ることで、十分な運動主体感を感じながら運転できる楽しく安全な自動運転技術の開発につなげられると考えている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学 プレスリリース