低線量放射線被ばくと染色体異常との関係を明らかに

広島大学は3月4日、低線量CT検査での被ばくにより引き起こされるDNA損傷と染色体異常を解析した結果、低線量CT検査の人体への影響は、検出限界以下であるほど小さいことを明らかにしたと発表した。これは、同大大学院医系科学研究科放射線診断学の坂根寛晃医師と粟井和夫教授、同大原爆放射線医科学研究所の田代聡教授らの共同研究チームによるもの。研究成果は、北米放射線学会誌「Radiology」に掲載されている。

画像はリリースより

現在、日本人の死亡原因で最も多いのはがんであり、なかでも肺がんによる死亡が最も多く、全体の約20%を占めている。米国の重喫煙者を対象とした臨床試験「National Lung Screening trial」では、低線量CTを用いた肺がん検診では、単純X線写真を用いた肺がん検診と比較して、肺がん死亡率が20%低下することが示され、肺がんCT検診が広まるきっかけとなった。しかし、低線量CT検査には、単純X線検査の10~30倍程度の放射線被ばくを伴うため、それに伴う健康被害が生じる懸念が残る。

放射線被ばくによる発がんには、染色体異常など、染色体DNAの障害が関わっていると考えられているが、これまで低線量CTのような低線量放射線被ばくと染色体異常との関係については不明だった。

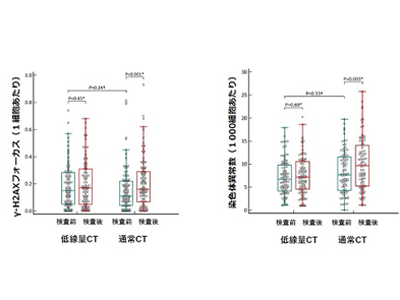

通常CT検査後に増加するDNA二本鎖切断や染色体異常が、低線量CT検査では見られず

研究グループは今回、通常のCT検査(約5mSvの被ばく)を受けた102人、および肺がん検診において使用されている低線量CT検査(約1.5mSv)を受けた107人、計209人の参加者を対象としてCT検査前後で採血を行い、末梢血リンパ球のDNA二本鎖切断と染色体異常数の解析を行った。解析には、DNA二本鎖切断のマーカーである「γ-H2AXの免疫蛍光染色法」と、田代教授らのグループが開発した効率的に染色体異常を検出することが可能な「PNA-FISH法」を用いた。

その結果、通常CT検査後には、DNA二本鎖切断や染色体異常が増加することが確認されたのに対し、低線量CT検査の前後では変化が見られないことが明らかになった。

今回の研究では、現在臨床使用されている通常のCT検査に伴う放射線被ばくをさらに低減する必要があること、そして低線量CT検査の人体への影響は現在検査可能なレベルでは検出できないほどに小さいことが示された。これらの成果は、今後のより安全な医療放射線被ばくの管理体制の確立とともに、低線量CT検診の発展に伴う肺がん死亡率減少に繋がることが期待される。研究グループは、「放射線検査の被ばく線量低減のための技術開発にも有用であると考えられる」と、述べている。

▼関連リンク

・広島大学 研究成果