初報から50年以上経ても病因不明、国内患者は増加傾向

日本医療研究開発機構(AMED)は3月9日、川崎病の冠動脈炎の病態において、動脈硬化と類似した分子が関与していることが明らかになったと発表した。この研究は、福岡市立こども病院の原寿郎院長、九州大学大学院医学研究院成長発達医学の中島康貴医師、酒井康成准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cardiovascular Research」に掲載されている。

画像はリリースより

川崎病は、急性熱性疾患で全身の血管の炎症、特に冠動脈炎を特徴とする。日本人小児の罹患率が世界一高く、2018年の全国調査でも増加傾向を示している。1967年の最初の報告以来50年以上を経た現在も病因は不明のまま。川崎病の疫学上の特徴として、季節性、流行や地域集積性があり、乳児期後期が患者数のピークで、5歳未満が大半を占めることなどから、感染因子の関与が示唆されている。一方、ヒトからヒトへの感染がないことや、川崎病の発症に民族による違いがあることから、非感染因子、遺伝因子の関与も推定されている。川崎病の発症との関連が指摘されている微生物として細菌、ウイルスなど多数が報告されてきたが、再現性良く関連が認められるのは、エルシニア感染症(Yersinia pseudotuberculosis)のみである。

研究グループは2011年に、細菌、ウイルスなどの感染病原体そのものでなく、細菌由来の病原体関連分子パターンの1つである自然免疫受容体の特異的結合物質「NOD1 リガンドFK565」を投与することによって、川崎病類似の冠動脈炎を惹起させることを世界で初めて報告。また、2014年には、液体クロマトグラフィー質量分析法を用いてエルシニア関連川崎病患者の血清と分離菌を網羅的に検索し、エルシニアバイオフィルムと共通の病原体関連分子パターンと考えられる川崎病特異物質を患者血清中に同定している。

酸化リン脂質等によって活性化された炎症シグナルが、冠動脈病変の形成に関与か

研究グループは今回、川崎病患者105例の血清のリピドミクス解析を実施。4つの季節の57例の川崎病患者の解析(コホート1)では、数万分子中から病原体関連分子パターンあるいはそれに反応したダメージ関連分子パターンと考えられる28の川崎病関連物質を同定した。さらに国内の4地域(東京、富山、和歌山、福岡)で34例の川崎病患者の解析(コホート2)、および治療前から冠動脈拡張が見られた3つの流行集団の14例(2015年春:6例、2016年春:4例、2017年冬:4例)の川崎病患者の解析(コホート3)を行った。

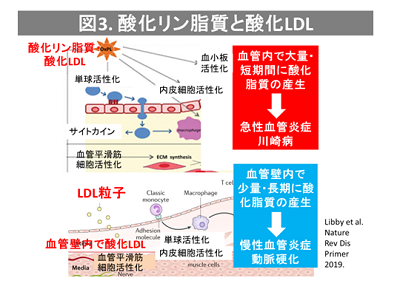

その結果、エルシニアバイオフィルム由来の分子と共通であった1つの分子、急性期の炎症マーカー(白血球数およびCRP)と相関している2分子を同定した。それに加えてm/z 822.55およびm/z 834.59は、川崎病の急性期における冠動脈炎の発症と有意に関連していたことがわかった。また、タンデムマス分析における断片化パターンは、酸化ホスファチジルコリンの断片化パターンと一致し、詳細な分析によって、ホスファチジルコリンの非選択的酸化であることが明らかになった。さらに、川崎病患者の血漿中のアポリポタンパク質Bを含むLOX-1リガンドの濃度は、対照よりも有意に高値だったこともわかった。分子の構造解析を行ったところ、動脈硬化とも関連する「酸化リン脂質」であることも明らかになった。つまり、酸化リン脂質等によって活性化された炎症シグナルが、川崎病の冠動脈病変の形成に関与していることが示唆される。

「ELISA測定」が急性期のバイオマーカーとなる可能性

この研究成果は、川崎病急性期の自然免疫活性化、獲得免疫の抑制、血小板活性化など、従来十分説明ができなかった特徴を説明することを可能にするものだ。また、酸化LDL受容体リガンドのELISA測定が、新しい川崎病急性期のバイオマーカーとなり川崎病の迅速診断に応用できる可能性がある。

エジプト4地域のミイラに動脈硬化像が見られたことから、食事、たばこ、運動など生活習慣以外の外的因子、すなわち感染などの重要性が再認識されている。「成人も含めて考えると冠動脈瘤の最大の原因は、川崎病でなく動脈硬化であり、今回の研究は急性期川崎病の診断のみならず、慢性期川崎病における動脈硬化発症の予防、小児期から始まる動脈硬化の原因解明、予防法の開発などにつながる可能性がある」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・日本医療研究開発機構(AMED) 成果情報