母体の腸内細菌叢が、胎児の発育にどう影響するかを調査

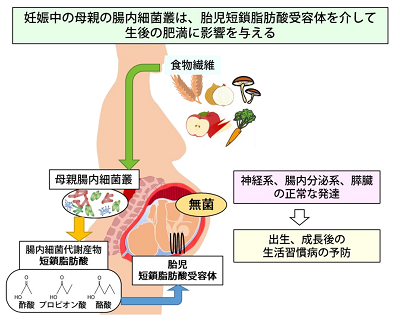

東京農工大学は2月26日、妊娠中の母親の腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸が、胎児の発達に影響を与えることにより、出生後の子の代謝機能の成熟に関与し、その結果、肥満発症の抑制につながることを明らかにしたと発表した。これは同大大学院農学研究院応用生命化学部門の木村郁夫教授らと慶應義塾大学薬学部の長谷耕二教授らの研究グループが、京都大学、東京農業大学、岡山大学、神戸大学と共同で行った研究によるもの。研究成果は、「Science」に掲載されている。

画像はリリースより

近年の抗生物質の使用拡大や、欧米食に代表される高糖質・高脂肪な高カロリー食、食物繊維摂取不足のような食生活の変化は、腸内細菌叢に異常をきたし、結果、肥満や糖尿病に代表される生活習慣病を含むさまざまな病気の罹患率を高めている。成人の生活環境に対する腸内細菌叢の影響については報告がある一方、胎児期の腸内細菌叢の影響に関してはあまり知られていない。また、将来の健康や特定の病気へのかかりやすさについては、胎児期や生後早期の環境の影響を強く受けて決定されるという「DOHaD仮説」があり、コホート研究等で、低出生体重児は成人期に糖尿病や高血圧、高脂血症などの生活習慣病を発症するリスクが高い等の報告がされたが、その根底にあるメカニズムは未だ不明である。

食物繊維を豊富に与えた母親マウスの仔は肥満になりにくい

研究グループは、母体の腸内細菌叢が胎児の発達と出生後の疾患への感受性におよぼす影響について、マウス実験により詳細な研究を行った。はじめに、妊娠マウスを通常環境下、および無菌環境(空気中の細菌や宿主の共生細菌が存在しない)下で飼育。分娩後は、成長環境を同一にするために、両群の出生仔を通常環境下で仮親によって成育させた。離乳後、高脂肪食を摂取させたところ、無菌母親マウスの仔は、成長に伴って重度の肥満になり、高血糖・高脂血症などのメタボリック症候群の症状を示した。

また、妊娠中に食物繊維をほとんど含まない餌を与えた母親マウスの仔でも、同様な症状が観察された。一方で、食物繊維を豊富に含む餌を妊娠母親マウスに与えた場合には、生まれてきた仔マウスは肥満になりにくいことがわかった。これは、母体の腸内細菌によって食物繊維が分解され、短鎖脂肪酸が多く産生されることで、その一部は血液を介して胎児に届けられていることによるものであることを示すものである。さらに、無菌飼育した妊娠マウスや低食物繊維餌を与えた妊娠マウスの餌に、短鎖脂肪酸の1つであるプロピオン酸を補充したところ、生まれてきた仔マウスの肥満が抑制された。このことから、妊娠中の母親の腸内細菌叢が産生する短鎖脂肪酸は、生まれてきた仔の肥満を予防することが明らかとなった。

胎児マウスで短鎖脂肪酸の受容体GPR41、GPR43が高発現

興味深いことに、胎児マウスの交感神経・腸管・膵臓で、短鎖脂肪酸の受容体であるGPR41とGPR43の高発現が認められた。胎児は腸内細菌を持たないため、自分では短鎖脂肪酸を多く作ることができない。よって、胎児組織のGPR41とGPR43は、母体の腸内から届けられた短鎖脂肪酸を感知していると考えられる。短鎖脂肪酸によって胎児のGPR41とGPR43が活性化すると、神経細胞、GLP-1陽性腸内分泌細胞、膵β細胞の分化を促進し、その結果として、生後の仔の代謝・内分泌系が正常に成熟、成長時のエネルギー代謝を整えることで、肥満になりくい体質を作ることが明らかになった。

本研究により、妊娠中の母体の腸内細菌叢は、短鎖脂肪酸を産生することにより、胎児の短鎖脂肪酸受容体を介して、出生後、子の肥満に対する抵抗性を与えることを明らかにした。これらの発見は、妊娠中の母体の腸内環境が、生活習慣病を防ぐために子孫の代謝プログラミング決定に重要であることを示している。「今回の発見は、母体の腸内環境と子の生活習慣病というDOHaD仮説の新たな連関を提唱するものである。本研究の成果は、母体への食事介入や栄養管理を介した先制医療や予防医学、更には腸内代謝産物や、その生体側の受容体を標的とした新たな代謝性疾患治療薬の開発に寄与する可能性が大いに期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京農工大学 ニュース