セサミンは抗酸化作用だけでなく、抗炎症効果や肝保護効果も示す

慶應義塾大学は2月21日、ゴマの有効成分である「セサミン」の代謝物の標的となる受容体タンパク質「アネキシンA1(以下、ANX A1)」の同定に成功し、セサミンの抗炎症に関わる分子的な作用メカニズムを世界に先駆けて解明したと発表した。これは、同大医学部医化学教室の加部泰明准教授と末松誠客員教授らのグループと、東京医科大学の半田宏特任教授らによるもの。研究成果は、学術誌「npj Science of Food」のオンライン速報版で掲載されている。

画像はリリースより

セサミンは、健康維持・増進を目的に抗酸化効果や抗炎症効果などさまざまな効果を期待して用いられている。体内に摂取されると肝臓で代謝されてポリフェノール様の代謝物「SC1」に変換されることにより、抗酸化効果を示すと考えられてきた。しかし、生体内において抗炎症効果や肝保護効果など、抗酸化作用だけでは説明のつかない多様な作用を示すことから、特異的な生体制御のメカニズムが存在することが示唆されていた。

セサミンは肝臓でSC1に変換され、ANX A1と特異的に結合することで抗炎症作用

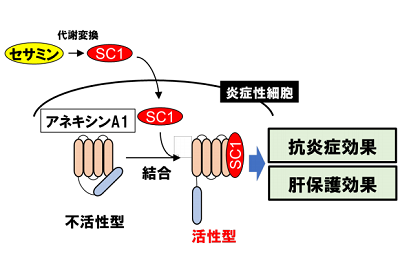

研究では、独自のアフィニティ精製システム(分子間の特異的な親和性を利用して結合・精製する手法)を用いて、セサミン関連代謝物に選択的に結合するタンパク質の網羅的な探索を行った。その後、得られた結合タンパク質の機能制御を解析。すると、セサミンの代謝物 SC1の結合タンパク質として、抗炎症機能を有するANX A1が同定された。セサミン自体にANX A1 結合能は見られなかったが、SC1がANX A1の活性制御領域に高い親和性を示して特異的にANX A1に結合することわかった。

分子メカニズムとしては、SC1がANX A1と結合<ANX A1のセリン残基のリン酸化が誘導される<抗炎症活性に関わるN末端ドメインの遊離を引き起こすことで活性型となる<単球系免疫細胞における炎症性サイトカインTNFαなどの発現を抑制、ということがわかった。このような抗炎症作用はセサミン自体では効果が見られなかったことから、セサミンは体内でSC1のような代謝物に変換されることにより機能を示すことが実証された。

また、肝障害モデルにおいて、セサミンまたはセサミン代謝物 SC1 投与により、抗炎症効果および肝保護効果を示すことが明らかになった。さらにANX A1欠損モデルではこのような効果が消失することから、セサミンの抗炎症効果はANX A1活性化に依存することが示唆された。

これらの知見から、セサミンが肝臓で代謝されて活性代謝物SC1に変換され、これが受容体タンパク質ANX A1と結合して活性型にすることにより炎症性物質の発現を抑制する、という一連の分子作用の結果、肝炎などにおける過剰な炎症が抑えられ、症状の改善につながることがわかった。

これらの成果は、セサミン摂取による抗炎症作用に関する分子的な作用標的および機能を明らかにした初めての知見であり、セサミンを利用した健康増進や医薬への応用など新たな応用展開に貢献できる成果と考えられる。「セサミン摂取により慢性的な肝炎によって生じる肝線維化を抑制する作用も示唆されたことから、慢性炎症やそれによって引き起こされる慢性的な疾患などの改善・予防につながる可能性も期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・慶應義塾大学 プレスリリース