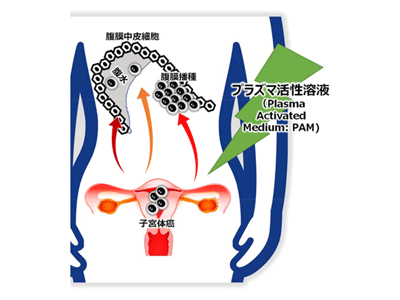

腹膜播種を伴う進行・再発子宮体がんに新しい治療アプローチが求められている

名古屋大学は2月12日、プラズマ活性溶液の子宮体がんへの医療応用の可能性と抗腫瘍メカニズムを明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学部附属病院産科婦人科の芳川修久病院助教、同大大学院医学系研究科産婦人科学の梶山広明准教授、吉川史隆教授の研究グループが、同大医学部附属病院先端医療開発部先端医療・臨床研究支援センターの水野正明センター長・病院教授および同大学低温プラズマ科学研究センターの堀勝センター長・教授の研究グループらとの共同研究として行ったもの。研究成果は、「Scientific Reports」の電子版に掲載されている。

画像はリリースより

子宮体がんは、日本では2015年に推定1万3,600人が新たに診断されている対策すべき重要な疾患の1つ。子宮体がんの大部分は、早期に診断された場合、一般的に予後良好だが、進行した状態で診断された場合や、再発した場合の予後は不良となる。この場合の進行パターンは、腹膜播種である場合が多く、しばしば全身化学療法に抵抗性をもつことがある。また、日本では全身化学療法で投与可能な薬剤は限られており、腹膜播種を伴うような進行・再発子宮体がんへの新しい治療アプローチの需要が高まっている。

大気圧低温プラズマは、滅菌、創傷の治癒、がん治療等の臨床応用のために研究されてきた。最近の研究では、大気圧低温プラズマの組織等への直接照射による効果に加えて、大気圧低温プラズマの照射によって活性化されたプラズマ活性溶液が、卵巣がん、膵臓がん等いくつかの種類のがん種に対して抗腫瘍効果を認めることが示されている。今のところ、プラズマ活性溶液による抗腫瘍効果メカニズムは溶液中に含まれる多量の活性酸素種による影響と考えられており、その他メカニズムの関与を示唆する知見も報告されているものの、全体像は十分に明らかとなっていない。また、プラズマ活性溶液が子宮体がんに対してどのような効果を有しているかは、今まで報告されてこなかった。

プラズマ活性溶液で子宮体がん細胞抑制、オートファジー細胞死誘導が示唆

今回、研究グループは、子宮体がんに対するプラズマ活性溶液の抗腫瘍効果を明らかにするとともに、そのメカニズムの一端を解明することを目的に、解析を行った。その結果、まず、複数の子宮体がん細胞に対してプラズマ活性溶液を投与することにより、子宮体がん細胞の増殖を抑制し、細胞死を誘導すること世界で初めて証明した。これはプラズマ活性溶液の濃度および投与時間と相関していた。また、プラズマ活性溶液による抗腫瘍効果メカニズムとしてオートファジー細胞死の活性化(オートファジーに関連するタンパク質LC3の発現増加)が関与していることも判明。さらに、オートファジーインヒビター(MHY1485)を用いることにより、プラズマ活性溶液が誘導する抗腫瘍効果が減弱されることも示された。これにより、プラズマ活性溶液は子宮体癌細胞に対して抗腫瘍効果があり、そのメカニズムはオートファジー細胞死によるものが担っていることが示された。

今回示された、プラズマ活性溶液による子宮体がん治療への新たな有用性をもとに、新規治療法確立に向けて進むには、さらなる治療効果の向上や安全性などの評価が必要となる。今後、子宮体がんに苦しむ患者への新規治療法として、プラズマの臨床応用を実現するために、今回用いた培養液に変わる新たなプラズマ活性溶液の開発も、同研究グループで進めているという。研究グループは、「これまで集積した知見をより深めつつ、進化したプラズマ活性溶液の開発を目指し、新規治療法の確立に一歩ずつ近づきたい」と、述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 プレスリリース