ダウン症疾患の動物モデルで、ミダゾラムに対するGABA受容体の変性が確認されていた

筑波大学は2月10日、心臓外科手術後に投与される一般的な鎮静剤「ミダゾラム」が、ダウン症患児に対しては作用減弱していることを明らかにしたと発表した。これは、同大人間総合科学研究科疾患制御医学専攻の松石雄二朗(博士課程3 年)、医学医療系の井上貴昭教授(救急・集中治療医学)、平松祐司教授(心臓血管外科学)、茨城キリスト教大学看護学部櫻本秀明准教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Scientific Reports」に掲載されている。

ダウン症は、最も多い染色体疾患で、米国および日本では1,000人に1.5人の割合で生まれるとされている。ダウン症患児の約40%は先天性心疾患を併発しており、心臓外科手術および集中治療を受ける機会が多いという特徴がある。しかし、解剖学的に気道閉塞のリスクが高いことなどが報告されており、周術期管理には注意が必要であると考えられている。近年、心臓外科手術の際に鎮静目的で一般的に使用されるベンゾジアゼピン系薬剤ミダゾラムについて、その受容体であるGABA受容体の変性がダウン症疾患の動物モデルにおいて認められ、その薬効がダウン症患者に対しては異なる可能性が示唆されてきた。そこで研究グループは、ダウン症患児におけるミダゾラムの薬効を解明するために検証を行った。

非ダウン症患児と比較して、ダウン症患者で鎮静効果が減弱

画像はリリースより

筑波大学附属病院で2015~2018年までに心臓血管外科手術を受けた131人の患児のデータを対象に、鎮静アセスメントスケールであるState Behavioral Scale (SBS)を用いて鎮静状態を評価するとともに、Risk Adjustment in Congenital Heart Surgery (RACHS-1)を用いて手術重症度、PEdiatric Logistic Organ Dysfunction-2 score (PELOD-2)を用いて臓器障害の程度を測定した。また、鎮静剤(ミダゾラム、デクスメデトミジン)および鎮痛剤(フェンタニル)の使用量を共変量として、階層ベイズモデルによる多変量解析を行い、ミダゾラム使用に対する鎮静の効果を推定した。

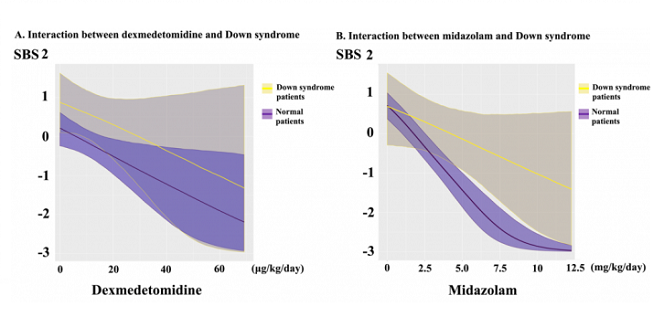

患児データのうち、筋弛緩薬終了後の小児集中治療室の入室期間が5 日以上あった104人(平均26週齢、ダウン症患児16人を含む)のデータを解析したところ、ダウン症患児は、非ダウン症患児と比較して、週齢が低い上、臓器重症度が高く、鎮静剤の使用量および筋弛緩薬の使用日数が多い傾向が認められた。これらの因子の影響を調整するため多変量解析を行った結果、鎮静薬としてデクスメデトミジンを使用した場合、非ダウン症患者とダウン症患者とで、鎮静効果に違いはなかった(事後オッズ比:1.00、95%信頼区間:0.93-1.06)。一方で、ミダゾラムを使用すると、ダウン症患者では鎮静効果が減弱していることが明らかになった(事後オッズ比:1.32、95%信頼区間:1.01-1.75)。

これまで、疾患的マイノリティにある患児に対する臨床研究は、統計解析を行う上で十分な対象者数を得ることができないことなどから、あまり行われていなかった。本研究によってダウン症患児のミダゾラムの作用減弱が明らかになり、このような患者に対する鎮静行為において、医療者はより慎重に観察を行う必要があることがわかった。「このことは、世界的に注目され始めている、小児集中治療での鎮痛・鎮静・せん妄管理の推進を加速するものであり、とりわけ、疾患的マイノリティにある患児に対する、鎮痛・鎮静・せん妄管理の方法論の確立が期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 注目の研究